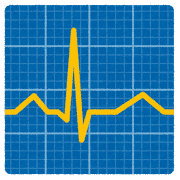

心電図でみる心室期外収縮(PVC・VPC)の波形・特徴とは?

心電図でみる心室期外収縮(PVC・VPC)の波形・特徴とは?

- 公開日: 2015/2/23

心室期外収縮(PVC・VPC)の心電図の特徴と主な症状・治療などについて解説します。

この記事では、解説の際PVCで統一いたします。

【関連記事】

* 心電図で使う略語・用語を知っておこう

* 【12誘導心電図】正しい手順、電極の貼り方、貼付部位の探し方

* Lown分類を使いこなそう!

心電図でみる心室期外収縮(PVC)の特徴

単発

2段脈(調律とPVCが交互にみられる)と3段脈(洞調律2回に対し、PVC1回、もしくはその逆の繰り返し)もみられる

多源性(多形性)

形の異なる期外収縮が現れる。注意を要する波形

2連発

単発よりも2連3連と連続する数が多くなれば、危険度も高くなる

頻発

頻発する期外収縮。数が増加していくと危険度も高くなる

RonT型

「R波」と「T波」が重なって出る。この心室期外収縮は器質的心疾患患者、特に急性心筋梗塞や不安定狭心症患者では心室細動などの致死性不整脈に至りやすく、突然死の誘因となる

心室期外収縮(PVC)の特徴についてまとめました。

どんな不整脈?

洞結節の興奮よりも早期に起こる心室の異常興奮。

そのため、心房よりも早く心室が興奮します。

散発、頻発など出現の仕方によって重症度が異なります(下表)。

加齢とともに増加し、健常人でも多く見られる不整脈です。

ただし、RonT型、多源性(多形性)、3連発以上(頻発)、また24時間で1万回以上の頻回する期外収縮は、心室頻拍や心室細動に至る危険性があります。

また、特にT波に重なるようにR波が出るRonT型は、最も心筋が電気的刺激の影響を受けやすい時期に期外収縮が発生していることを示しており、心室頻拍、心室細動になるリスクが最も高い心室期外収縮です。

さらに虚血性心疾患をもつ患者さんでは、軽度の期外収縮でも致死性不整脈が出やすく注意が必要です。

表 期外収縮の重症度

| grade |

特徴 |

| 0 | 期外収縮なし |

| 1 | 散発性(30個/時間未満) |

| 2 | 頻発正(30個/時間以上) |

| 3 | 多源性(多形性) |

| 4 | a:2連発 |

| b:3連発以上 | |

| 5 | R on T |

●一般的にgrade3以上の場合に、特に注意を要する

●急性心筋梗塞の場合、grade1でも致死性不整脈が出ることがあるので注意する

続いてPVCを発見した場合の対応を解説します。