硬直化した組織を3年で変革。師長が自律的に動き出す「可視化」と「対話」が生んだ組織改革術【PR】

硬直化した組織を3年で変革。師長が自律的に動き出す「可視化」と「対話」が生んだ組織改革術【PR】

- 公開日: 2025/7/31

多くの看護管理者が硬直化した組織や形骸化した目標管理に頭を悩ませているのではないでしょうか。

そんな状況を打破し、わずか3年で「対話が生まれ、管理者が自律的に動く組織」へと改善させた一人の看護部長がいます。

今回ご紹介するのは、菅原多栄子看護部長の取り組みです。長年根づいていた硬い上下関係を崩し、管理者一人ひとりの個性と考えを引き出すことで、看護部全体を活性化させました。

この記事では、看護部長がどのように課題と向き合い、どのような方法で組織の改善を進めてきたのか、その道筋をご紹介します。

絶対上司の存在から、共に歩むリーダーへ

~対話を生んだ組織風土改革~

「上司の手を煩わせてはいけない」という硬い空気

東京医科大学茨城医療センターは、茨城県南部に位置する急性期医療を担う中核病院です。菅原多栄子部長が、同院の副院長兼看護部長に就任した2022年当初に感じていたのは、看護部内に通底するしっかりとした序列関係と、それによるコミュニケーションの硬さでした。

「私が師長だった頃、少し相談したいことがあっても『こんな些末なことまで上司に相談して、手を煩わせてはいけない』という空気感を感じていました」と菅原部長は話します。

部長や師長といった役職が単なる役割ではなく、上下関係を表す壁のように感じられ、小さなことまで気軽に声を掛けられませんでした。

「副部長になっても、なかなかこの空気感を変えることはできませんでした。2022年1月、看護部長に就任し、先ずはその空気感を変えるには、「心理的安全性の確保と対話」を定着させることが急務であり、組織に風穴を開けてみたいと強く思うようになりました。

菅原部長が目指したのは、役職にかかわらず誰もが対等に話し合え、結束して強い力をもつことができる「平たい看護部」でした。長年ともに働いてきた仲間たちが、本来もっている力を最大限に発揮できる環境をつくりたい。その気持ちで組織風土の改革に着手し始めたのです。

できないことを指摘し合う文化からの脱却、自己承認から他者理解へ

当時の看護部は、それぞれに自己承認はできていましたが、他者理解の部分には弱みがありました。互いの良さを称え合うよりは、できない部分がクローズアップされる、指摘し合うような厳しさがありました。「他者を理解し承認し合える環境をつくらなければ、人は育ちません」と、菅原部長は振り返ります。

新人師長が困っていても周囲に助けを求めにくく、「自力で走りきれる人だけが生き残る」といった感じといいましょうか。

自身も7年経験した臨床現場を離れ、看護学校に教員として8年勤めたあと、主任として現場に復帰した際に、ちょっとした「よそ者」として一歩距離を置かれるような空気を感じた経験がありました。このような体験から、「周囲から大切に育てられなければ、優しい看護を実践できる看護師にはなれない」という信念が生まれました。

新人師長が困ったときに「助けて」と言える組織、皆で一人の師長を支え、育てていける組織へ。その実現のためには、まず管理職である師長同士の心理的安全性を確保し、対話できる環境をつくることが急務であると考えました。

菅原部長はこうして強いリーダーシップで長年続いた組織文化にメスを入れることを決めたのです。

形骸化した目標管理からの脱却

~「戦略マップ」導入で見えた師長たちの本音と個性~

「どの部署も同じ目標」からの違和感

組織文化と並行して、菅原部長が違和感を感じていたのが形骸化した「目標管理」でした。

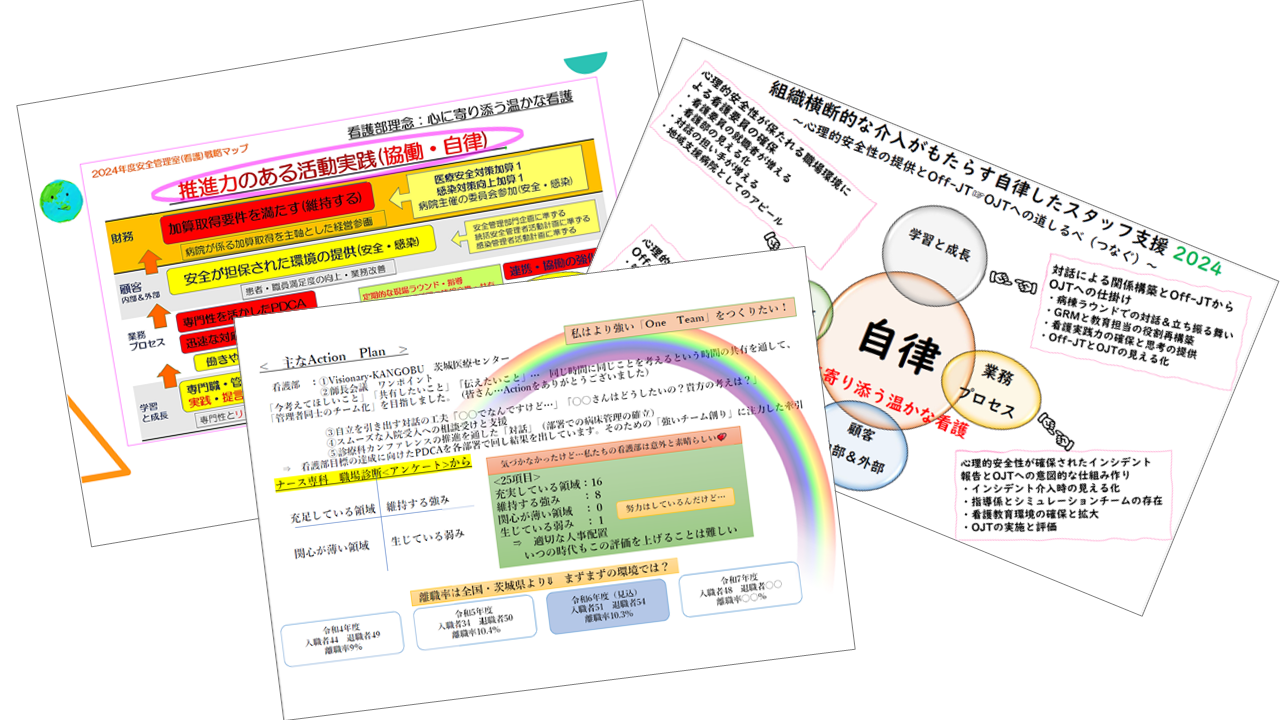

当時、各部署・各病棟で毎年の目標設定のために使用していたBSC(バランス・スコアカード)は、師長たちが作成するものの、どの部署・病棟でも似たような目標が並び、それぞれの部署がもつ個性や課題が見えてくるものではありませんでした。

「それぞれの課題や師長さんたちの個性はバラバラなのに、言葉にすると皆同じことを言うのが不思議でした。目標管理面接をしても、本当に注力したいことが何なのかを引き出すまでに時間がかかり、いざ引き出しても、書かれていることと話していることに乖離があると感じていました。

その理由は、師長たちが看護部から降ろされた抽象的なテーマをなぞるだけの目標設定をしていたためのように思います。私自身が師長であったときも同様だったことを思い出します。これでは現場の具体的なアクションにはつながりません」と菅原部長。

たとえ「患者さんのための成長」という目標を掲げていても、そのために何を学び、どう行動すればよいのかが師長たちにとって曖昧なままでは、部長としても適切な支援ができないというジレンマを抱えていました。

「戦略マップ」との出会いと導入

この状況を打破するきっかけとなったのが、認定看護管理者教育課程サードレベル研修(日本看護協会実施)で学んだ「戦略マップ」でした。

これはBSC上で「財務」、「顧客」、「業務プロセス」、「学習と成長」という4つの視点に分けた組織のビジョンと戦略の因果関係を、さらにマップに載せて整理することで、可視化することを可能にするフレームワークでした。

「これを取り入れれば、各部署・病棟の問題を可視化でき、もっと互いに共有できるのではないかと考えました」

菅原部長はさっそくこの手法の導入を決めます。しかし、ただ新しいフォーマットを提示するだけではありませんでした。まずは自ら「戦略マップ」を学び、ひも解き、各部署・病棟に適応させる形にカスタマイズするなど時間をかけて準備を進めました。そして、「次年度から目標管理の方法を少し変えます。なぜなら皆さんが目指すものを見えるようにしていきたいからです」と、その意図を丁寧に師長たちに伝えました。

当初は「また面倒なことを…」という戸惑いの声も現場にはあったようですが、菅原部長は「初年度は、皆さんの書いたものに一切修正を入れません。これは師長さんたちの頭の中を見せてもらうものだから」という姿勢で臨んだといいます。

強制ではなく師長たちの思いを引き出し、思考を整理するためのツールとして活用を促したのです。

可視化が生んだ、師長たちの“本音”

この取り組みは、劇的な変化を生み出します。目標設定のためのフォーマットが変わり、自分の言葉で部署の課題や目標を表現できるようになったことで、師長たちの「本音」が次々と現れ始めました。

ある部署では、人間関係の硬直化による離職率の高さを課題とし、「風通しの良い職場で働き続けられる環境づくり」を一番の目標に掲げました。また、身体拘束率が高く、感染クラスターも発生していた部署からは、具体的なデータを基にした「拘束率の減少と手指消毒遵守率の向上」という目標が出てきました。

「師長たちが考えていることが非常にわかりやすくなり、『今この人はこんなことを考えているんだ』というところから話を始められるようになりました。師長たちも自分で整理してつくったものだから、とても楽しそうにその経緯と解決に向けた考えをたくさん話してくれるんです」

「戦略マップ」というツールが、師長一人ひとりの頭の中を整理し、課題を明確にさせ、そして部長との対話を深めるための共通言語となったのです。形骸化した目標管理は、こうして生きた戦略立案のためのプロセスへと生まれ変わりました。

師長たちの個性と本音が現れだした「戦略マップ」

「隣の病棟」が見える景色

~共有の場が生んだ、学び合いと協働の文化~

孤からの脱却、戦略マップ報告会の始まり

「戦略マップ」によって各部署・病棟の目標が明確になっても、それが個々の取り組みで終わってしまっては組織全体の力にはなりません。菅原部長は次なる一手として、各師長が自身の戦略を発表し、共有する「戦略マップ報告会」をスタートさせました。2023年3月のことでした。

「それまでは、師長同士で互いの取り組みを共有する場はほとんどありませんでした。隣の病棟が何をしているのか共有されないため、関心も持てない環境であったと思います」

この報告会は、組織に新たな化学反応をもたらしました。自分の部署の戦略を他の師長たちの前で発表することで、師長自身の考えはさらに整理され、目標へのコミットメントも高まります。そして何より他部署の取り組みを知ることで、新たな発見や学びが生まれるようになったのです。

「 『あの師長さんはここに力を入れているから聞いてみよう』、『うちの病棟はここがうまくいっていないから関連資料を共有してもらおう』といった、自発的な情報交換や協力関係が生まれるようになったのです」

これまで点でしかなかった師長たちの努力が報告会という場を通じて線でつながり、組織全体の力へと変わっていく瞬間でした。

進化する報告会と、育つ主任たち

「戦略マップ報告会」は、2回目を終了し、その質も進化してきています。初年度は手探りだった発表も2年目にはプレゼンテーションに工夫がみられるようになり、「いい雰囲気に変わった」といった曖昧な評価ではなく、「離職率」、「改善率」などの具体的な数値で成果を示そうという意識が高まってきました。心理的安全性を目標に掲げた部署では、「それを何で評価するのか」という建設的な議論が師長間で交わされるようにもなりました。

また、この報告会には主任も同席しています。これにより主任たちは、自分の上司である師長がどのような思いで部署を運営しようとしているのかを深く理解することができるようになりました。

「主任と師長が一緒に戦略マップを作成する時間が非常に有意義だったという声も多く聞かれました。主任が師長の思いを理解することで、病棟内での協力体制が強固になり、目標達成に向けた一体感が生まれたのだと思います」

報告会は、単なる成果発表の場ではありません。師長を育て、主任を育て、部署間の壁を取り払い、組織全体で学び合う文化を醸成するための極めて重要なエンジンとなっているのです。

“がっかり”から“次への活力”へ

~ポジティブなフィードバックが組織を変える、職場満足度調査の新たな活用法~

「またか…」やる気を削ぐだけの調査からの転換

従業員の職場環境や仕事に対する満足度を職場改善につなげるために、「職員意識調査」を定期的に実施している組織は多くあります。同院も同じ目的で以前から、ある民間企業が行う「職場満足度調査」を実施してきました。しかし、菅原部長はこの「職場満足度調査」のあり方について、かねてより疑問を感じていました。

「評価のフィードバックの見せ方が、なんというか非常にネガティブに感じてしまうんです。結果を受け取るたびに『私たちの看護部は、100点満点中20点しか取れていないのか…』と落胆します。各部署の師長たちも同じ温度感があったと思います」と菅原部長は振り返ります。

このような気持ちのなかで行う師長と部長との面談では、「昨年よりこの項目が3ポイント下がっているけれど、一体どうして?」といった、詰問調のやり取りが予測されることから、その話題はさっくり済ませたい気持ちになりました。データからは、1年間頑張ってきた努力が余り読み取れず、できなかったことがクローズアップされてしまう。このプロセスは師長たちの自己効力感を下げ、次へ向かう活力が生まれないという悪循環に陥っていたように感じられました。

「本当に改善すべきところは指導するべきですが、1年間やってきて課題ばかり突きつけられるのはどうかと思いました。次に頑張ろうと思えるようなフィードバックにならなければ、調査や面接をやっても意味がありません」

そんな折、偶然目にしたのが、ポジティブなフィードバックを重視する新しい職場診断ツール「ナース専科 職場診断」(エス・エム・エス実施)でした。

「うちの看護部、結構いいんじゃない?」自信を生んだ新しい調査

「ナース専科 職場診断」の最大の特徴は、調査結果を組織単体で評価するのではなく、全国の平均値と比較できる点にありました。実施会社であるエス・エム・エスがもつ全国の10,000名近い看護師から得た調査結果※と比較することで、調査病院の強みや弱みを相対的かつ客観的に導き出すことができる点でした。「全国的にみれば、自分たちのこの部分は優れている」という「強み」を客観的に発見できる可能性を秘めていたのです。

菅原部長は、副部長・師長たちに相談し、新しいツールの試験的な導入を決めました。そして、その結果は予想以上の効果をもたらします。

「うちの看護部、結構いいんじゃない?」

これが結果を目にした菅原部長の最初の印象でした。

従来の調査では見えてこなかった組織の姿がそこにはありました。たとえば、多くの師長がこれまで課題だと感じていた「他部署との連携」や「スタッフ間の協力体制」といった項目が、全国平均を大きく上回っていたのです。自分たちが当たり前だと思っていた日常的な助け合いの文化が、実は他院に誇れる「強み」レベルであったという事実は大きな驚きとともに管理者に自信をもたらしました。さらに、「管理職のマネジメント」も全国平均を大きく上回り、部長として誇りを感じた瞬間でした。

この結果をもとに、「ナース専科」主催の研修会も開催しました。データの読み方はもとより、結果の捉え方やポジティブな思考についてのフィードバックを受けました。

「今回の『ナース専科 職場診断』から得た自部署の強みや弱みをもとに、2025度の戦略マップをより具体的に、説得力をもたせて描けるようになるのではと期待が膨らみます。職場満足度調査が、単なる通知表から組織を成長させるための貴重な資源へと変わろうとしています」と菅原部長。

しかし、もちろん課題もありました。たとえば、医療安全などの評価項目には不足がみられ、欲しいデータが得られない部分がありました。

「実施会社には、自院に合わせたカスタマイズをお願いしていこうと考えています。ただし、この調査の結果がすべてではなく、あくまでPDCAを回すための一つの指標として前向きに活用していく。その姿勢が組織を成長させる鍵になるのだろうと思っています」と菅原部長は話してくれました。

※エス・エム・エスでは毎年「ナース専科 転職」「ナース専科」「ナース専科 就職」を利用している全国の看護職を対象に調査を実施している。直近では2025年2月3日~2月28日に実施、有効回答人数9,304名

リーダーの覚悟と次への挑戦

~「適切なライン管理」で育む、自律した看護部づくり~

改革を断行できた、リーダーの「覚悟」

わずか3年という短期間で、これほど大きな組織変革を成し遂げられた背景には、菅原部長自身のリーダーとしての「覚悟」がありました。その覚悟が生まれたのは、副部長時代に経験した1年間の本部への異動でした。

「グループ内の本院を見学する、という趣旨の研修としての異動でした。とくにタスクがあるわけではなく『自由に学んでください』と言われたなかで、思い描いたようには機能できなかったのです」

この経験を通して、今まで副部長という役割を遂行できていたのは自分を支えてくれる周囲の助けがあったから、それならば今、自分が思うような役割を果たせないのは、自分自身の問題なのだと痛感したのだと菅原部長は言います。

菅原部長にとって、この1年間の「武者修行」が、自身の殻を破るきっかけとなりました。言いづらいことを言う勇気が持てない自分がいつも課題でしたが、戻ってきたときには、「役割として言うべきことは言う」という覚悟が決まっていました。改革を進めるなかで「一体部長は、何がしたいんだ」という声が聞こえてきても、組織が良い方向へ向かうという確信と信念があれば、ブレることはありませんでした。内部にいながら、まるで外部コンサルタントのように客観的な視点で組織を動かすことができたのは、この異動経験があったからこそだったのでしょう。

師長の自律が促す、次なるステージへ

この3年間を通して師長たちは大きく変化しました。かつては「看護部はどう思っていますか?看護部の意見は…」とよく声にしていましたが、今では「私はこう考えます」と自らの言葉で語り自律的に発言や行動に移すようになっています。

「今振り返ると、当院の師長たちは、もともと自律的に動ける人たちだったのだと思います。しかしその力を環境が引き出せなかったのではないかと思っています」

師長たちが自律した今、組織は新たなステージへと向かっています。それは、「適切なライン管理」の実現です。師長たちの成長が著しく目に見えるなかで、次に「部長・副部長はどうあるべきなのか」という新たな問いが生まれてきたためです。

「2022年、部長の交代に伴い、副部長が全て入れ替わりました。その後は自身の役割を遂行するというより、副部長たちと無我夢中で二人三脚、わき目もふらずに走ってきたのが事実です。ですから次のステージは、部長・副部長それぞれの自律です」と菅原部長は語ります。

権限移譲と双方の役割を明確にするという行動変容から、既に自律を遂げた師長たちとのラインをつないでいきたいと部長は考えています。部長―副部長―師長―主任というラインがそれぞれの役割をしっかり認識し、連携して機能することで、組織はさらに強固になると考えているからです。

まず手始めに、2025年度から師長たちとの「目標管理面接」は副部長へ委譲し、人事考課における面接は部長の役割として、ラインの見直しを図っています。

インタビューに応えてくださった菅原多栄子 副院長兼看護部長

インタビューに応えてくださった菅原多栄子 副院長兼看護部長

目指すは「心に寄り添う温かな看護」の実践

組織改革の最終的な目標は、看護部の理念である「心に寄り添う温かな看護」を常に考えて行動できる看護師の育成です。

「看護の現場は忙しく、つい患者さんに慌ただしい姿を見せてしまうこともあるかもしれません。しかし、そんななかでも『自分たちが本来やるべきことは何だろう』と立ち止まり、立ち返って考えられる看護師を育てていきたいのです」

そのために、与えられた役割を一人ひとりがしっかりと果たせるような支援体制を整え、教育体制のなかにも反映させ、自律した専門職を育てていきたいと菅原部長は語ります。

菅原部長の挑戦はまだ道半ばです。しかし部長が蒔いた改革の種は、師長たちの手によって着実に育ち、組織全体に新しい文化として根づき始めています。

菅原部長の改革は、「戦略マップ」や新しい「職員満足度調査」といったツールを導入したことだけが成功の要因ではありません。その根底には、「スタッフを信じ、管理者と共にその力を引き出したい」という信念と、課題を可視化し共有して、対話を通じてより良い方向へ進んでいこうという熱意があります。さらに恐れずに行動を起こしたリーダーの「覚悟」がありました。

この記事が、組織の変革に悩む全国の看護管理者の方にとって、次の一歩を踏み出すための勇気とヒントとなれば幸いです。

DATA

東京医科大学茨城医療センター

茨城県稲敷郡阿見町中央3丁目20−1

https://ksm.tokyo-med.ac.jp/

開設:1948年(東京医科大学霞ヶ浦病院として)

病床数:501床(許可病床数)、398床(稼動病床数)※一般病床(ICU・CCU 8床含む)

看護職員数:480名(2014年4月時点)

看護体制:一般病棟7対1

地域がん診療連携拠点病院/肝疾患診療連携拠点病院/地域医療支援病院/日本医療機能評価機構 他