「怖い」「厳しい」から「相談できる場所」へ、現場が前向きになる医療安全の取り組み|東京医科大学茨城医療センター

「怖い」「厳しい」から「相談できる場所」へ、現場が前向きになる医療安全の取り組み|東京医科大学茨城医療センター

- 公開日: 2025/10/15

医療安全管理室は、安全管理について厳しく指導される「怖い部署」。

院内で抱かれがちなこんなイメージを覆し、職員が前向きになる安全文化を育むための取り組みを続けている医療安全管理室があります。

現場を知り尽くした師長が実践する、信頼関係を軸にしたスタッフや現場との新しいコミュニケーションの形について紹介します。

医療安全活動の「壁」を乗り越えるために

医療の質と安全性の確保や向上は、すべての医療機関における至上命題です。しかし、その推進役である医療安全管理室が、現場の看護師たちから「怖い部署」「厳しい部署」と敬遠され、報告や相談の心理的ハードルが高くなってはいないでしょうか。ルールによる管理を徹底するほど、現場は萎縮し、自律的な改善活動が停滞してしまう…。看護師長や医療安全管理者の多くが、こうしたジレンマに頭を悩ませているかもしれません。

「安全管理は、職員が楽しく働ける職場をつくることでもあります」。

そう語るのは、東京医科大学茨城医療センターで医療安全管理者として活躍する栗山千愛里師長です。30年以上にわたる豊富な臨床経験を土台に、現場との強い信頼関係を築き、「やらされる安全活動」から「自ら考える安全文化」への変化をリードしています。

長年の現場経験が紡ぐ医療安全への思い

栗山師長が医療の質安全管理部・医療安全管理室に所属し、医療安全管理者として業務に従事し始めてから、3年目を迎えました。新卒として入職されて以来、長年にわたり東京医科大学茨城医療センターひと筋でキャリアを重ねてきた、まさに現場を知り尽くしたスペシャリストです。

そのキャリアは、呼吸器外科、消化器内科・外科、集中治療室(ICU)、腎臓内科、総合診療科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、循環器内科と、多岐にわたる診療科を網羅しています。とくに病棟管理者としての経験が長く、現場の看護師たちが日々何に悩み、どのような困難に直面しているのかを肌で知っています。

「現場がわかるからこそ、病棟の外側からでも何か現場に戻せるものはないか、改善できるものはないか、という思いで安全管理に関わってきました。ですから病棟へは、意識的にかなり多くの情報を発信してきたつもりです」と栗山師長。

この思いに基づき、常に現場に寄り添い、現場の声に耳を傾ける姿勢も大切にしています。机上の論理ではない血の通った安全管理は、このような師長のもつ土台の上に成り立っているのです。

「考える風土」を育む、信頼構築のコミュニケーション

同センターの副院長兼看護部長である菅原多栄子部長は、栗山師長のこの姿勢を「安全に対して考える風土作りをしている」と評しています。これについて栗山師長は自身の取り組みを振り返り、現場とのコミュニケーションについて注意している点を3つ紹介してくれました。

その1:一方通行にしない「根付かせる」継続介入

医療安全管理室の重要な役割の一つは、インシデント情報や改善策を院内に発信することです。ただし本当に重要なのは、「情報が現場に受け止められること、改善策が根付くこと」だと栗山師長は言います。

そのために不可欠なのが、看護部との密な連携と継続的な介入です。ジェネラルリスクマネージャー(現在は副部長)や現場の師長たちと常に連携を取り、情報が現場でどのように受け止められているか、実践されているかを継続的に確認し合います。この地道な関わりにより、単なる情報発信で終わらせず、現場の安全活動として根付かせることにつなげています。

事象に合わせた最適な「フィードバック」

もう一つがインシデント発生後のフィードバック時の工夫です。同センターでは、インシデントが発生すると必ず報告される体制が整っていますが、一つひとつの事象に対して、栗山師長は看護部のジェネラルリスクマネージャーと必ずミーティングを行い、現場への最適なフィードバックのルートを相談し合います。

「医療安全管理者の私から伝えるべきか、看護部のジェネラルリスクマネージャーから伝えてもらうほうがよいか、事象の内容ごとに伝え方を検討しています。これは私自身が病棟師長だったときの経験に基づいています」と栗山師長。

指導内容は同じでも、事象の重さや内容によっては、病院長直轄の組織である安全管理室から伝えられるより、看護部のジェネラルリスクマネージャーのほうが威圧感や圧迫感なく受け入れやすくなるかもしれない。そう考え、自身の経験から判断して案件を振り分けているといいます。

失敗ではなく「組織への学び」につなげる

さらに、フィードバックの内容についても「現場が起きてしまったことを失敗のように捉えたり、受け取ったりしないように細心の注意を払います」と栗山師長。

ただ怒られて『すみません』では次につなげることができません。謝ってほしいのではなく、なぜそれが起きたのかを一緒に考え、改善につなげることが医療安全管理室の目的だからです」。

ポイントは客観的に事象を見ること。自身が「失敗」として捉えないこと。どうすれば前向きに転換できるか考え尽くすこと。

これらの方針が現場の萎縮を防ぎ、インシデントを「個人の失敗」から「組織の学び」へと転換させる力となっています。叱責ではなく改善へ向けて協力し合うパートナーとして、現場との信頼関係を築き上げているのです。

安全文化醸成へのロードマップ

医療安全管理室の取り組みは、栗山師長の日々のコミュニケーションだけに留まりません。組織として目標を設定して成長していくために、「戦略マップ」というフレームワークを積極的に活用しています。

同センターの戦略マップは、バランススコアカードを用いています。バランススコアカード(BSC)は、組織の業績を4つの視点(財務・顧客・業務プロセス・学習と成長)から評価する手法です。

栗山師長が医療安全管理室に異動した2023年度、はじめて作成した戦略マップでは、「連携と共同のもとに自立した活動実践」という目標を掲げました。まずは診療報酬のなかで医療安全に関する加算要件を確実に実践するため、各部署との「連携」の基盤を固めることから始めました。

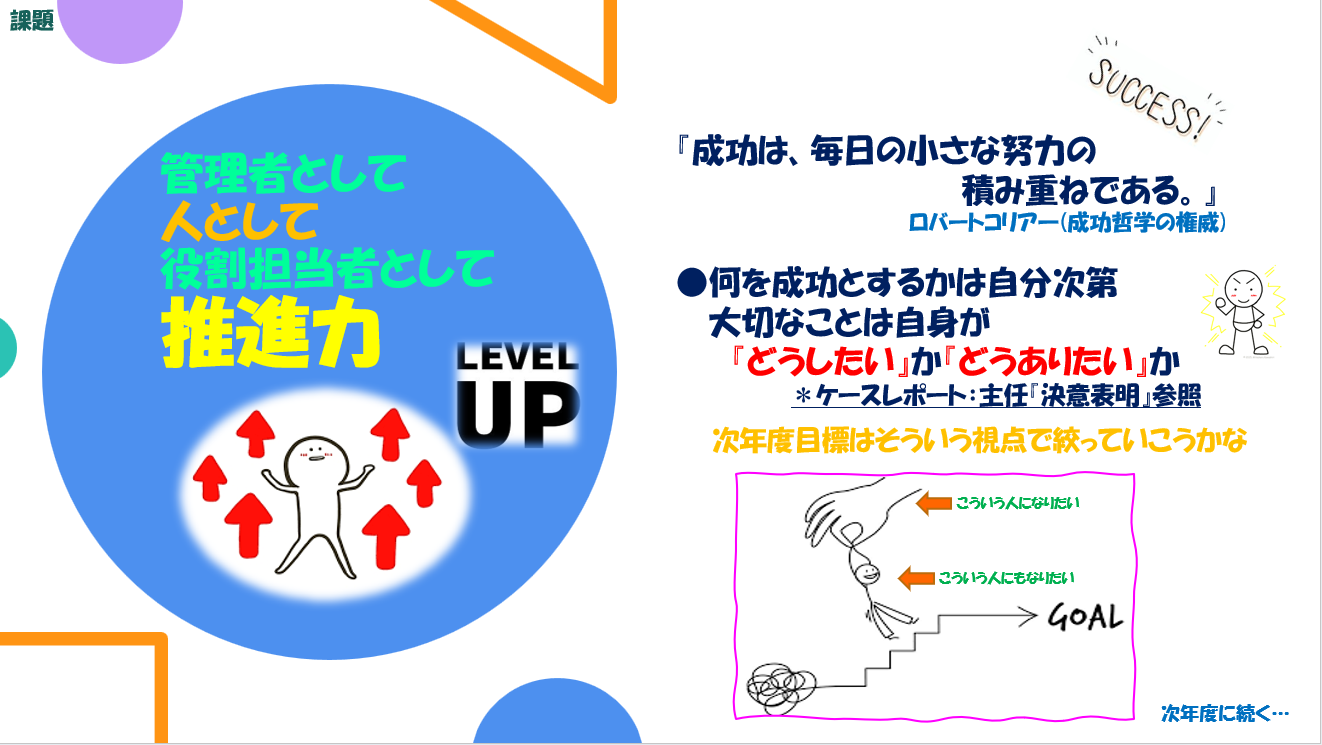

この目標が達成されたのは、翌2024年度。次は「推進力のある活動実践」へと目標をレベルアップさせました。連携体制が整った次のステップとして、個々の職員がより能動的に活動を「推し進める力」を求めたのです。

そして現在、2025年度では、さらに一歩進んで「大切なことは自身が『どうしたい』か『どうありたい』か」であるとし、「主体的に活き活きと活動しよう」という目標を掲げています。これは、職員一人ひとりが「楽しく、活き活きと」働ける状態を目指したいという思いが込められています。「推進力」に「個人の力」や「パフォーマンス豊かに」といった要素を加え、より質の高い活動を目指す、まさに組織の成長を体現したロードマップといえるでしょう。

“主体的に生き生きと活動しよう”という思いが込められた2025に向けた戦略マップの1枚

“主体的に生き生きと活動しよう”という思いが込められた2025に向けた戦略マップの1枚主体的な成長を促しつつ、頼れる関係性を築く

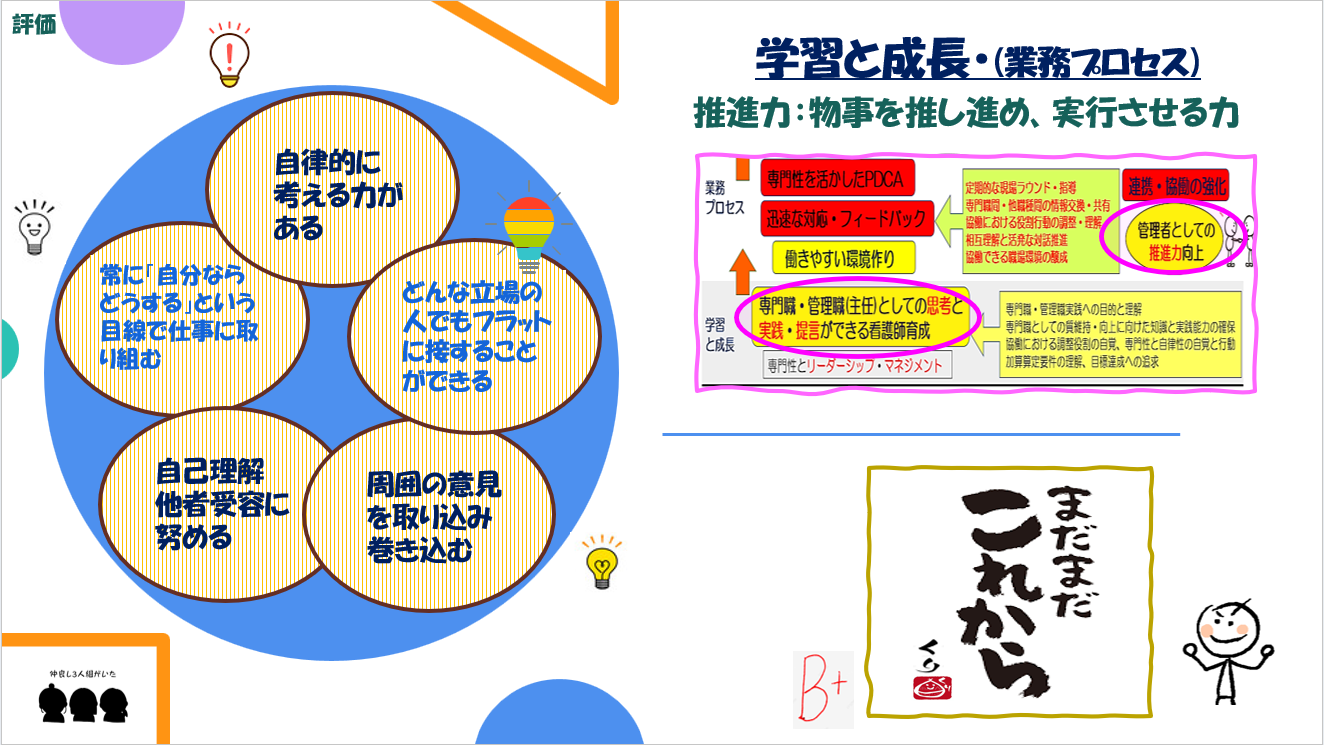

戦略マップを構成する「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」のうち、栗山師長がとくに重視しているのは、「学習と成長」と「業務プロセス」です。

「推進力のある人」の特徴を「自律的に考える力があること」「どんな立場の人とでもフラットに接することができること」だと師長は語ります。インシデントが起きたとき、誰かの指示を待つのではなく、自ら情報収集に動き、関係各所に連絡を取れるような主体性。医療安全管理室のなかでもそうした人材を育成することを目指し、また個人もそうありたいと考え、「思考と実践ができる看護師育成」を個人の成長目標にも掲げているといいます。

その思いは戦略マップに引用された、米国の作家ロバート・コリアーの言葉にも表れています。「成功は毎日の小さな努力の積み重ねである」。日々の地道な積み重ねが大きな達成につながるという想い、そして「自分がどうありたいか」というビジョンをもつことの重要性を自身の経験を通して感じています。

「根本にあるのは『楽しく仕事がしたい』という思いなんです。周りを引き上げる役にもなりたいし、周りから引き上げてもらう存在でもありたいです」(栗山師長)

個々の主体的な成長を促しながらも相手を引き上げ、また引き上げてもらえる存在でいたい。互いに高め合う関係でありつつ頼り合える関係を築くことが、仕事の楽しさと組織の推進力につながると考えているのでしょう。

評価要件として、「自律的に考える力がある」「どんな立場の人でもフラットに接することができる」などが並ぶ戦略マップ

評価要件として、「自律的に考える力がある」「どんな立場の人でもフラットに接することができる」などが並ぶ戦略マップ医療安全を加速させる「ワンチーム」体制

栗山師長の取り組みは個人の力だけで実現できるものではありません。その活動を後押しする、東京医科大学茨城医療センターならではの組織的な強みが存在します。

最大の強みは、病院長の医療安全に対する深い理解と協力体制です。現在の柳田国夫病院長は、かつて医療安全管理室長を務めていた経歴があり、医療安全の重要性や現場の課題を熟知しています。そのため栗山師長は病院長と直接、気兼ねなく意見を交換できる関係性にあり、これが活動を推進するうえでの大きな力となっています。

また、医療安全管理室そのものが、強力な「ワンチーム」として機能しています。メンバーは、医師である室長を筆頭に、看護師(栗山師長と主任)、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、そして事務職員という計8名の多職種で構成されています。

この多職種連携が上手に機能し、メンバー間の仲もとてもよいと栗山師長はいいます。各部門に関わるインシデントが発生した際には、それぞれの部門のメンバーが互いに協力し合い、迅速で正確な対応を可能にしています。

このチームワークは外部からも高く評価されています。他院との相互ラウンド(相互訪問による評価)の際には、訪問先から「東京医大はワンチームでやっているね」という言葉を頻繁にかけられるそうです。トップの理解と現場の多職種連携。この両輪が噛み合うことで、組織全体で医療安全に取り組むという、他院からも一目置かれる体制が築かれているのです。

これからの医療安全と看護の姿

これからの栗山師長の目標、それは「人材育成」です。現場の師長やスタッフ一人ひとりの能力をいかに引き上げ、彼らが「楽しく働ける」ようにするか。組織のなかで人が育つことこそが組織全体の成長につながり、ひいては医療の質と安全を盤石なものにすると考えているからです。

「怖い」というイメージをもたれかねない医療安全管理室は、今では院内で違う姿を見せています。それは栗山師長が現場と関わるなかで、「安全管理室は罰する場所ではなく、何かあったらすぐに相談して改善に着手できる場所」というメッセージを伝え続けてきたためです。

その成果は、看護部長から栗山師長へ伝えられたという「師長たちが相談しやすくなった」「現場指導に行くと、すぐに受け入れてくれ、直そうとする姿勢が見えるようになった」というフィードバックにも表れています。現場の看護師から直接相談の電話も増えたといいます。現場の意識が変わった手応えの現われです。

医療安全という終わりのない探求のなかで、栗山師長は自らに一つの役割を課しています。それは、自らがやるべきことを実践し、そのなかで「楽しく活動している姿」を現場に見せ続けること。前向きなエネルギーが皆に伝わり、組織全体にプラスの循環を生み出してほしい。その想いを胸に、栗山師長の活動はこれからも続きます。

栗山師長の取り組みは、「医療安全とは、ルールで管理することではなく、スタッフ一人ひとりの主体性を引き出し、組織として学び続けるための信頼関係を築くことである」という大切な視点を示してくれます。

対話を通じて「個人の失敗」を「組織の学び」へと転換させるその姿勢は、多くの医療安全担当者や管理職にとって、明日へのヒントとなるのではないでしょうか。本記事が、より前向きな安全文化を育む一助となれば幸いです。

解説:栗山千愛里さん<東京医科大学茨城医療センター看護部 師長、医療の質安全管理部 医療安全管理室 医療安全管理者>

解説:栗山千愛里さん<東京医科大学茨城医療センター看護部 師長、医療の質安全管理部 医療安全管理室 医療安全管理者>

DATA

東京医科大学茨城医療センター

茨城県稲敷郡阿見町中央3丁目20−1

https://ksm.tokyo-med.ac.jp/

開設:1948年(東京医科大学霞ヶ浦病院として)

病床数:501床(許可病床数)、398床(稼動病床数)※一般病床(ICU・CCU 8床含む)

看護職員数:480名(2014年4月時点)

看護体制:一般病棟7対1

地域がん診療連携拠点病院/肝疾患診療連携拠点病院/地域医療支援病院/日本医療機能評価機構 他