「教える」から「気づく」へ、自律へ向けて主体性を引き出し、組織で育てる新人教育への取り組み|東京医科大学茨城医療センター

「教える」から「気づく」へ、自律へ向けて主体性を引き出し、組織で育てる新人教育への取り組み|東京医科大学茨城医療センター

- 公開日: 2025/8/19

多くの病院で課題となる新人教育。「集合研修は充実しているのに、臨床でうまく活かされない」、「教える側と教わる側の認識にギャップがある」、そんな悩みを抱える教育担当師長も多いのではないでしょうか。

そこで、スタッフの主体性を引き出し、組織全体の成長を促すことを目指す、教育担当師長の取り組みを紹介します。

充実した集合教育(Off-JT)が抱えていた「落とし穴」

多くの医療施設が教育体制の整備に力を注ぐなか、東京医科大学茨城医療センターでもまた、年間を通じて新人看護師からベテランまでを対象とした手厚いOff-JTを誇っていました。しかし、教育担当として現場を見つめてきた齋田師長は、その充実の裏側に課題を感じていました。

「集合教育は本来、現場の患者さんのために行うものですが、いつしか集合教育自体が目的化してしまっていたと感じました。『うちの研修は充実している』と皆が思っていましたが、現場に目を向けると新人からは、『研修ではできるが、実際にはできない』という声が聞こえていました」これでは意味がないと齋田師長は言います。

学びの場であるOff-JTと、実践の場である職場内教育(OJT)がうまく連携しておらず、成長を妨げる壁になっていると齋田師長は分析しました。さらに指導側にも課題がありました。

「OJTを推進しようにも、指導する側の看護師も『OJTとは何か』を深く理解し、意図的にかかわろうと意識しているケースが意外に少なかったのです。これでは、Off-JTで学んだことをOJTで実践しようとしても、現場との間に乖離が生まれてしまいます」

研修で知識をインプットするだけでは不十分。その知識を臨床現場でどう活かすのか、どう行動につなげるのか。その道筋を作り、看護師一人ひとりが自ら考え行動できる「自律したスタッフ」を育てるために、齋田師長は教育体制そのものにメスを入れることにしました。

スタッフの「自立」を促す3つの具体的な取り組み

齋田師長が課題解決のために打ち出したのは、研修内容の見直しではありませんでした。看護師の「気づき」を促し、組織全体で育てる文化を醸成するための3つの仕掛けでした。

その1気づきを促す「シミュレーション教育」

取り組みの1つは徹底したアクティブラーニング、とくにシミュレーション教育の導入でした。

一方的に知識を詰め込む座学ではなく、参加者が主体的に「考える」場のデザインを目指したのです。

「夏の終わり頃になり、新人はできることが増えてくると同時に、『看護』ではなく、いかに業務を早く終わらせるかという『作業』に意識が傾きがちになります。そこで、看護本来の姿について改めて考えてもらうためのシミュレーションの場を企画しました」

まず新人は、対照的な2人の患者さんを担当します。一人は緊急入院をしてリハビリや検査の予定が詰まっている患者さん、もう一人は長く入院し、とくに処置や検査の予定がなく転院を待っているだけの患者さんです。

「案の定、新人は検査の説明など、かかわりが多い前者の患者さんには時間をかけますが、後者の患者さんへのかかわりは配膳時の挨拶程度で終わってしまいます。ところがなぜこの患者さんが入院しているのか、その背景を深く考えていくと、会話のなかに患者さんの本当の思いや感情が表現されることに気づける。そういうシナリオを用意しました。シナリオの効果がきちんと発揮されるよう、患者役のスタッフたちとは演技の調整も繰り返しました」

それは、1日のタイムスケジュールをこなすことばかりに意識が向き、予定が少ない患者さんへのかかわりがおざなりになりがちであること、長期入院をしている患者さんにこそ、看護師のかかわりが重要になることに気づかせるためのシナリオです。そして、答えを教えるのではなく、繰り返し角度を変えながら意図的に問いかけていくことで、新人が自らの行動を振り返り、看護の本質的な役割に気づけるよう働きかけていく仕組みでした。

また、ちょっとした工夫として、研修中には必ず音楽(Tiktokなど)をかけていると齋田師長は言います。

「現場の緊迫感をそのまま研修に持ち込んでしまうと、パフォーマンスに影響してしまいます。リラックスした環境でこそ、学びが深まると考えています」

参加した新人からは、「今まで意識的に患者さんにかかわっていなかったことに気づいた」、「(声かけせずとも)何かあれば患者さんが呼んでくれると思い込んでいた」などの声が聞かれ、振り返りの機会として手ごたえを感じていると齋田師長は話しました。

新人はチーム病棟で育成する「チーム支援型教育体制」

プリセプターシップは、新人と指導者の相性が合わない、いわゆる「プリセプターor新人ガチャ」の問題や、プリセプターの負担が大きすぎるといった課題を抱えがちです。なにより新人の情報がプリセプターに集約されてしまい、新人も「プリセプターに聞かないと何もできない」状況を生み出してしまいます。

この課題を解消するため、同センターでは10年前にプリセプターシップを廃止し、代わりに導入したのが「チーム支援型教育体制」でした。

「病棟内で新人を育成していく。チーム内には『相談役』、『メンバー』、『チームリーダー』、『指導係』を配置します。『相談役』は新人から年齢が近い2年目や3年目の看護師が務め、主に精神的な支えになり日々の悩みを聞く役割、『メンバー』はペアになり毎日のさまざまな指導を担い、『チームリーダー』はチームをまとめ牽引する役割、そして、『指導係』はチームを超え新人育成の全体を把握し、統括する役割です。チームのなかに、役割を持たないスタッフはいないという考え方を徹底しており、主任、師長も含め、病棟全体で新人の成長を見守ります」と齋田師長。

この体制により、新人がプリセプターにしか聞けない、という状況がなくなり、誰にでも質問や相談がしやすくなりました。結果としてチーム全体から新人へのフィードバックが増え、より多角的な視点で成長を支援できる環境が整ったのです。

急がば回れ、基礎的な能力を養う「新人教育計画スケジュールパス」

新人は、教育計画スケジュールパスに沿った初期研修を受けています。中央手術部や人工透析センター、集中治療部といった専門性の高い部門は、新人にとって魅力的な配属先です。しかし、そこにも教育的な観点からの課題が存在します。

「私が新人担当になった当初のことです。人工透析センターに配属された新人から『清拭や移送・移乗など、一般的な看護技術ができるか不安です…』と相談されたことがありました。早くから専門性を追求するのはすばらしいことですが、キャリアの初期に基本的な看護技術を学ぶ機会が少ないのは、長い目で見て本人にとってマイナスだと感じたのです」と齋田師長は言います。

そこで2023年度より、中央手術部や人工透析センター、集中治療部への配属は、入職からではなく10月からとし、入職後半年間は一般病棟に配属とする内容を新人教育計画スケジュールパスに組み込みました。

また、新人は4月から夜勤も開始します。ただし3か月間は月に1回、先輩のシャドーイングだけを行います。看護師として夜勤業務を視る・体験することで、学生のときに経験した統合実習との学びの違いや新たな視点の気づきにつながる機会にしてもらうためです。

「新人にとっては初年度に異動が2回あるというデメリットも懸念されました。しかし、結果は大成功でした。一般病棟での経験を通じて基本的な看護技術はもちろん、患者さんとのコミュニケーションの仕方、電話対応、報告・連絡・相談といった社会人としての基礎も自然と身につけることができます。中央手術部などの管理者たちからも、『一般病棟を経験してきた新人は、明らかに能力が違う』と非常に高い評価を受けています」

一見、遠回りに見えるこの仕組みが、結果的に看護師としての確かな土台を築き、その後のキャリアを支える近道となっているのです。

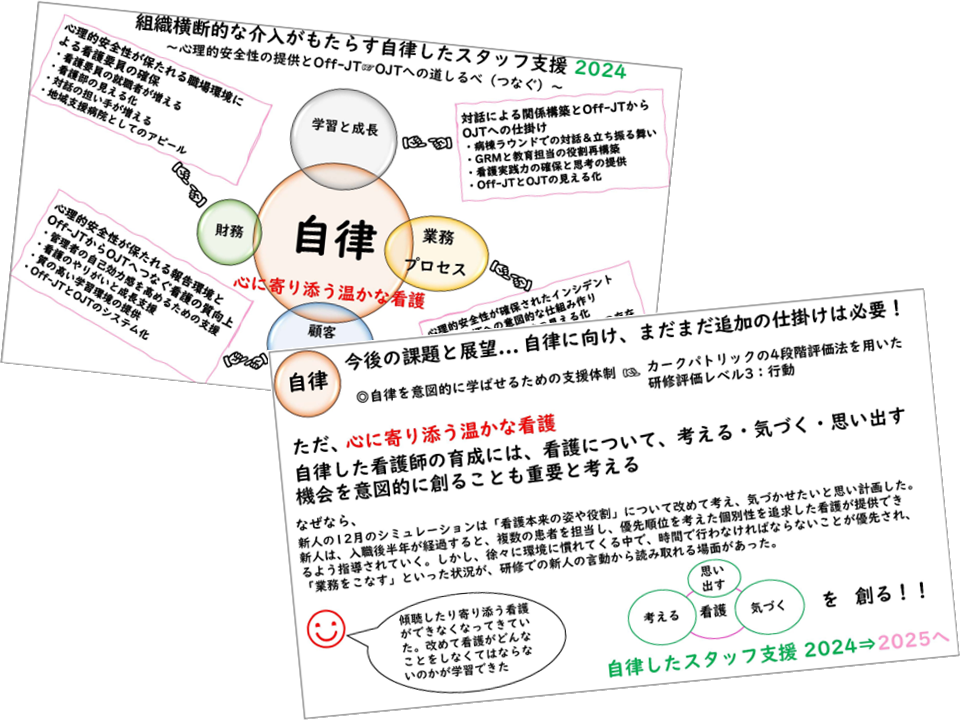

2024年度の教育体制への振り返りと2025年度への決意を描いた齋田師長の戦略マップ

2024年度の教育体制への振り返りと2025年度への決意を描いた齋田師長の戦略マップ看護師の「自律」を中心に据えていることがうかがえる

さまざまな取り組みがもたらした成果と今後の展望

齋田師長の蒔いた種は、着実に現場で芽吹き始めています。とくにシミュレーション教育の効果は、新人たちの言葉からも明らかです。

「参加した新人からは、『日々の業務に追われ、いつの間にか寄り添う看護ができなくなっていたことに気づいた』、『改めて看護とは何かを立ち止まって学習できた』といった声が聞かれます。ただ技術を教えるのではなく、一度立ち止まって自分たちの看護を振り返る機会を設けられたことが、教育にとって一つの成果だと感じています」

また、チーム支援教育体制やスケジュールパスといった仕組みも、現場の指導者や管理者から高く評価されています。新人が着実に成長する姿を目の当たりにすることで、教育にかかわるスタッフ自身の自信とモチベーション向上にもつながるという、ポジティブな循環が生まれています。

齋田師長は、すでに来年度以降の展開を見据えています。

「Off-JTとOJTを『つなぐ』という仕組みは、ある程度のかたちになってきました。次のステップは、看護の『良さ』や『本来の姿』について、もっと深く考える機会を意図的に作っていくことです。『自律した看護師』を育てるのが私の目標ですが、最終的には本人が気づき行動しなければ自律にはつながりません。だからこそ私たちができるのは、本人が『考えたい』、『行動したい』と思えるような、心を動かすきっかけを作り続けることだと思うのです」

その支援をさらに進化させ、本当の意味での「自律したスタッフ支援」を実現していきたいと齋田師長は話しました。

齋田師長の取り組みは、「教育とは、答えを与えることではなく、自ら答えを見つけるための『気づき』の機会をデザインすること」という示唆を与えてくれます。

スタッフの主体性を引き出し、組織全体の成長を促すその姿勢は、多くの教育担当者にとって明日へのヒントとなるのではないでしょうか。本記事がその一歩のきっかけとなれば幸いです。

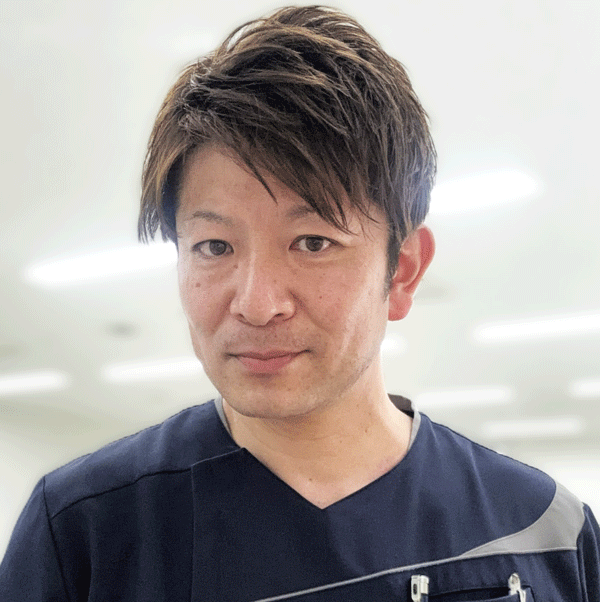

解説:齋田 健一さん<東京医科大学茨城医療センター 看護部 教育・新人教育担当師長、JaNSSL認定 シミュレーション教育指導者>

解説:齋田 健一さん<東京医科大学茨城医療センター 看護部 教育・新人教育担当師長、JaNSSL認定 シミュレーション教育指導者>

DATA

東京医科大学茨城医療センター

茨城県稲敷郡阿見町中央3丁目20−1

https://ksm.tokyo-med.ac.jp/

開設:1948年(東京医科大学霞ヶ浦病院として)

病床数:501床(許可病床数)、398床(稼動病床数)※一般病床(ICU・CCU 8床含む)

看護職員数:480名(2014年4月時点)

看護体制:一般病棟7対1

地域がん診療連携拠点病院/肝疾患診療連携拠点病院/地域医療支援病院/日本医療機能評価機構 他