「HealthDay News」の記事一覧

15件/223件

高齢の日本人男性で腸内細菌叢がサルコペニアと相関か

我々の腸内には、約1,000種類・100兆個にも及ぶ細菌が存在している。これらの細菌は、それぞれ独自のテリトリーを維持しながら腸内細菌叢(GM)という集団を形成している。近年では、GMが全身疾患と関連していることが明らかになってきた。今回、日本の高齢者を対象とした研究におい

かかりつけ医機能報告を反映した機能強化加算などの要件見直しを――中医協

厚生労働省(以下、厚労省)は、6月19日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」で、2025年4月に「かかりつけ医機能報告制度」が施行されたことを受け、診療報酬上の評価をどう見直すかを課題として示した。

「永遠の化学物質」が子どもの血圧上昇と関連

ほとんど分解されず環境中に長期間存在し続けるため、「永遠の化学物質」と呼ばれているPFAS(ペルフルオロアルキル化合物やポリフルオロアルキル化合物)への胎児期の曝露と、出生後の小児期から思春期の血圧上昇との関連を示すデータが報告された。米ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバー

高齢化の伸びに加算、賃上げ対応しコストカット型から転換を――骨太の方針2025

政府は6月13日、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(以下、骨太の方針2025)を閣議決定した。社会保障関係費については、医療・介護などの現場の厳しい現状や税収などを含めた財政の状況を踏まえ、賃上げに対応するとした。また具体例として、「高齢化による増加分に相当する伸び

がんサバイバーの脳卒中・心血管死リスク、大規模コホート研究で明らかに

がんと診断された人(がんサバイバー)は、そうでない人と比較して心血管系疾患(CVD)を発症するリスクが高いことが報告されている。今回、がんサバイバーの虚血性心疾患・脳卒中による死亡リスクは、一般集団と比較して高いとする研究結果が報告された。大阪大学大学院医学系研究科神経内科

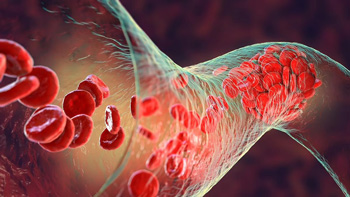

PCI後の血栓予防、アスピリンよりP2Y12阻害薬が有効?

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)を受け、抗血小板薬2剤併用療法(DAPT)を終えた患者には、一般的には血栓を予防するためにアスピリンによる単剤療法が行われる。しかし新たな研究で、アスピリンよりもチカグレロルやクロピドグレルなどのP2Y12阻害薬による単剤療法の方が心

外国人の医療費未払い、入国審査厳格化を検討――政府

政府は6月6日に開催された第7回経済財政諮問会議で「経済財政運営と改革の基本方針2025」(以下、骨太の方針2025)の原案を提示し、その中で「外国人との秩序ある共生社会の実現」を掲げた。また、同日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、過去に医

糖尿病と高血圧の併発が命を脅かす

米国では2型糖尿病と高血圧を併発している患者が過去20年間で倍増し、そのような患者は全死亡リスクが約2.5倍、心血管死のリスクは約3倍に上ることが明らかになった。これは米コロンビア大学メイルマン公衆衛生大学院のNour Makarem氏らの研究の結果であり、詳細は「Diab

医師の宿直、ICT活用で「兼務」が可能になるよう検討を――規制改革推進会議が答申

医師の宿直、ICT活用で「兼務」が可能になるよう検討を――規制改革推進会議が答申 政府の規制改革推進会議は5月28日にまとめた答申で、オンライン対応を想定した「地域の病院機能の維持に資する医師の宿直体制の見直し」を打ち出した。答申の内容は、6月中に政府が閣議決定する予

高齢者の夜間頻尿、改善のカギは就寝時間か

夜間頻尿は特に高齢者を悩ませる症状の一つであり、睡眠の妨げとなるなど生活の質(QOL)に悪影響を及ぼすことがある。今回、適切な時刻に規則正しく就寝する生活を送ることで、高齢者の夜間頻尿が改善する可能性があるとする研究結果が報告された。研究は、福井大学医学部付属病院泌尿器科の

がん診断後の運動習慣が生存率と関連

がんと診断された後の運動習慣が、生存率と関連しているとする研究結果が報告された。年齢やがんのステージなどの影響を考慮しても、運動量が多いほど生存率が高いという。米国がん協会(ACS)のErika Rees-Punia氏らの研究によるもので、詳細は「Journal of th

新たな地域医療構想を踏まえ、急性期入院医療の議論開始――中医協

厚生労働省(以下、厚労省)は5月22日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、分科会)で、2026年度診療報酬改定に向けた急性期入院医療の課題を示し、議論が開始された。 2040年ごろを

AIは眼科医の緑内障診断に影響を与える

近年、人工知能(AI)による画像診断アルゴリズムは眼科疾患の診断精度を向上させているが、医師の判断に影響を及ぼし、バイアスを引き起こす可能性もある。今回、眼底写真に基づく緑内障診断において、AIの診断結果は医師の判断に影響を及ぼすという研究結果が報告された。特に、経験の浅い

居宅同意取得型のオンライン資格確認システム導入などの補助金を継続

厚生労働省(以下、厚労省)は5月12日付で「オンライン資格確認の導入のための医療機関・薬局への財政支援について(周知依頼)」との事務連絡を発出し、居宅同意取得型のオンライン資格確認を導入する医療機関などへの財政支援を2025年度も継続することを明らかにした。補助金の申請期限

レカネマブによる治療はメモリークリニックでも可能

レカネマブ(商品名レケンビ)は、アルツハイマー病(AD)の進行抑制に有効な初めての抗アミロイドβ抗体薬として、2023年に米食品医薬品局(FDA)に承認された。しかし、承認前の臨床試験で、この薬剤は脳浮腫や脳出血などの副作用を伴うことが示されたことから、実用化には懸念の声も