急変時の家族対応、7つのポイント

急変時の家族対応、7つのポイント

- 公開日: 2013/10/31

急変の連絡を受けた患者家族は不安感でいっぱいです。誰に何を伝えればよいのか、来院した家族に対してどう接すればよいのか、連絡から来院後の家族対応まで、7つのポイントについて解説します。

▼看護師のコミュニケーションとマナーについて、まとめて読むならコチラ

看護師のコミュニケーションとマナー

ポイント1 迷ったときは、家族の視点を判断基準に

患者さんが急変した場合、どのタイミングで家族に連絡するかは、医師や看護師の判断に委ねられていますが、医師と看護師との意見が異なることもあります。

考え方のひとつとして、自分が患者さんの家族だったら何を望むのか、家族の視点を判断基準に加えるという方法を知っておくとよいでしょう。

また、状態が不安定な患者さんに関しては、

1. 生命の危機にかかわらず状態が変化したら連絡がほしいのか

2. 生命の危機が生じた場合にだけ連絡がほしいのか

などあらかじめ家族の希望を聞いておくことが必要です。

ポイント2 家族への連絡は、状態・経過を把握している人が行う

家族への連絡は、患者さんの状態や経過を十分に把握している人が行います。急変前までの患者さんの状態が、快方に向かっていたのか/急変が予期される状況だったのかによって、対応方法が異なるからです。

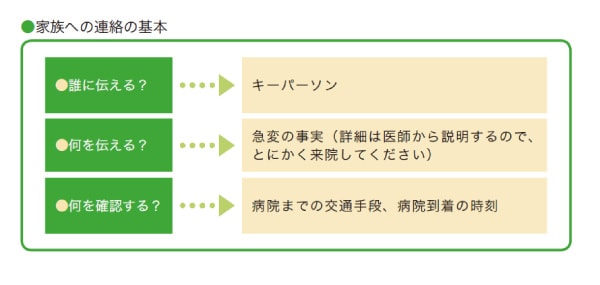

ポイント3 キーパーソンに伝える

急変を伝えるときは、キーパーソンにつなぐのが基本です。入院時に連絡先を記載してもらいますが、これは事務手続き上のことなので、必ずしもキーパーソンとは限りません。緊急時は誰に、どこに連絡したらよいのかを確認しましょう。

連絡先は2カ所以上聞き、優先順位をはっきりさせておきます。

また、経過・状況の変化によってはキーパーソンも変わってきます。面会時などを通じて、家族の中の誰がキーパーソンであるかを把握しておくことが大切です。

ポイント4 すぐに来院してほしいのか、そうではないのかを明確に伝える

急変の連絡をする目的は「来院」ですが、

1. 直ちに駆けつけて欲しいのか

2. 都合が付き次第、来院して欲しいのか

3. 来院できる時間を教えて欲しいの

など、家族にどのような行動を期待しているのかを明確することが大切です。一刻も早く来てほしいのに家族がそうとは受け止めていなかった、ということがないようにしなければなりません。

ポイント5 交通手段と到着時間を確認する

まず、電話では急変している事実だけを伝えます。家族が状況を理解していないと感じた場合には、具体的に患者さんの状態を伝えて来院を要請します。このとき、病院までの交通手段を聞き、慌てず気を付けて来るよう付け加えます。(特に車の場合)

到着予想時間を確認しておきましょう。

ポイント6 来院した家族には必ず声がけを行う

家族が来院したら迅速に対応します。自分たちが来院を要請したわけですから、誰も顔を見せずに待たせるのは論外です。必ず声かけすることをスタッフで共有します。

そして急変の事実と、医師から説明がある場合にはその旨を伝え、現在の状況(急変の事実と行われている治療)について話します。もし、看護師の判断で連絡した場合でも、家族からの希望があれば医師からインフォームドコンセントをしてもらいます。

ポイント7 情報提供と環境づくりで不安の軽減を図る

治療中は、基本的に家族控室で待ってもらいますが、1人で不安を感じているようであれば「ご一緒しましょうか?」と声を掛け、スタッフが付き添うようにします。人員に余裕がない場合は、ナースステーションの近くなど、目の届く場所で待機してもらうとよいでしょう。

2人以上であれば家族だけで待機してもらいますが、その場合もどうすれば医療スタッフと連絡が取れるかを伝えておきます。

図 家族への連絡の基本

また最近では、病院内でも携帯電話の使える所が増えたので、そういった情報を伝えておくことも有用です。看護師は診断に関しての話はできませんが、家族が望んでいる情報は提供する必要があります。呼び出された家族は大きな不安を抱いています。放置された状態で待たされるとますます不安は増大し、やがて怒りへと変わっていきます。家族が置かれた状況、その心情を理解して対応し、家族の不安を軽減できるようケアしていくことが必要です。

(ナース専科「マガジン」2012年6月号より転載)