入院患者さんによく見られる皮膚そう痒とスキンケア

入院患者さんによく見られる皮膚そう痒とスキンケア

- 公開日: 2016/1/29

- 更新日: 2021/1/6

多くの患者さんが抱える皮膚そう痒は、自覚症状も強く患者さんのQOLを低下させるため、看護師によるケアが不可欠です。 そこで今回は、皮膚・排泄ケア認定看護師である小林雅代さんに、皮膚そう痒を引き起こす原因とスキンケアの方法についてお話を伺いました。

皮膚そう痒についての相談はよく受けますか?

私は皮膚・排泄ケア認定看護師としてスキントラブルについての相談を受けますが、皮膚そう痒だけで病棟スタッフから相談を受けることはあまりありません。

しかし、褥瘡や浮腫などのスキントラブルに、痒みが伴っていることはよくあります。また、掻き崩してスキントラブルを起こしてしまったり、起こしそうな状態で相談が持ち込まれることはよくあります。相談として顕在化してこないようなケースはほかにもたくさんあると思います。

皮膚そう痒の原因にはどのようなものがありますか?

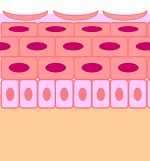

皮膚そう痒には、肝疾患や腎疾患、糖尿病など全身性や内臓疾患を起因とする中枢性のものや、皮膚の一部に限局して現れる末梢性のものなど、さまざまなものがあります。

肝障害や腎障害が進むと解毒不足や排泄障害が原因となり、本来体外に排泄されるべき物質や内因性の起痒物質が蓄積し、皮膚の真皮深層にある知覚神経を刺激して痒みを感じるといわれています。

当院で病棟スタッフから相談を受ける原因として、最も多いのはドライスキンです。皮膚には外界の異物の侵入や体内の水分喪失を防ぐバリア機能がありますが、加齢などで皮膚表面の皮脂膜や角質層の細胞間脂質、天然保湿因子などが減り、皮膚の水分が蒸発して乾燥すると、埃や化学物質などが刺激となり痒みが起こります。

また、チューブ類などを固定する医療用テープや創傷被覆材、心電図モニターの電極シール、ストーマ装具などに使用されている粘着剤なども皮膚への刺激となり、痒みの原因となります。

おむつをしている場合は、尿や便による刺激のほか、蒸れからくる皮膚の浸軟により、やはり皮膚のバリア機能が低下して痒みの原因になります。また、おむつ内の高温多湿環境が皮膚の常在菌叢のバランスを崩し、カンジダなどの真菌感染を引き起こして痒みが起こることもあります。

さらに、湿布薬などの外用薬が皮膚に合わない場合も刺激となり痒みの原因となる場合があります。

そこで、皮膚そう痒に対しては、これら皮膚への刺激となる原因を除去するとともに、皮膚のバリア機能を回復するスキンケアが重要となります。

皮膚そう痒にはどのようにスキンケアを行ないますか?

スキンケアは保清・保湿・保護の3つが基本です。

まず保清ですが、皮膚への刺激となる皮脂や汗、古い角質、埃などが混ざった汚れは、石けんをよく泡立て、こすらないように丁寧に洗い落とします。アルカリ性の石けんは、洗浄効果は高いのですが、皮脂も取り除きすぎてしまうため、乾燥が強い場合は弱酸性の石けんや皮脂をとりすぎないタイプの洗浄剤を選択するとよいでしょう。

次に保湿ですが、洗浄後は、皮膚からの水分の喪失を防ぐため、油分や保湿剤などを補いしっかり保湿して皮膚のバリア機能を回復させます。特に高齢者は皮膚の保湿機能が低下し、ドライスキンになりやすいので注意します。保湿剤には尿素軟膏、オリーブオイル、ワセリンなどさまざまな種類があり、用途に合わせて使用しますが、十分な量をこすらずに優しく、まんべんなく塗ることが大切です。

保護については、痒くて掻きむしってしまうと、痒みがひどくなったり、皮膚が傷ついて炎症や感染を起こすという悪循環に陥るため、爪を短く、先端を滑らかに整えたり、ストッキングやレッグウォーマーなどでそう痒部を覆うことで皮膚を傷つけないようにします。

また、テープ類を剥がす際には、皮膚の表面を剥離して痒みを誘発するおそれがあるので、低刺激性のリムーバーを使って愛護的に剥がします。貼るときにも、皮膚の弱い患者さんには低刺激性のものを選ぶようにし、引っ張りすぎたりシワができないように注意して貼付します。

その他のケアとして、冷罨法は、局所の血流を減少させて痒みを軽減する効果が期待できます。ただし、冷やし過ぎると低体温になったり、中止後に血流が改善して灼熱感や痒みを誘発することがあるので注意が必要です。

患者さんにはどのように日常生活を指導しますか?

まずは、さきほど述べたスキンケアが第一ですので、保清や保湿の大切さを理解していただけるようにしっかり伝えます。

その他、日常生活のなかでできる注意として、加湿器などで室内の湿度をコントロールして乾燥を防ぐよう伝えます。また、入浴時には、皮膚への刺激が強いナイロン製タオルの使用を避け、湯温が42℃以上になると血流が増して痒みが誘発されるため、湯温は40℃前後で熱すぎないぬるめの湯とするようにお伝えしています。

衣類は、チクチクする素材や化繊のもの、ゴムがきついものなどは皮膚への刺激となるため避けます。ゆったりした木綿を選び、下着などの縫い目が刺激になるときは、裏返して着用するなどの工夫もできます。

図1 皮膚そう痒へのスキンケア・生活指導

これらの日常生活の指導については、患者さんやご家族に生活について話を聞き、それぞれのセルフケア能力に応じた指導をすることが大切です。

東京慈恵会医科大学附属病院

明治15年(1882年)、民間唯一の施療病院として開院。「病気を診ずして病人を診よ」という建学の精神で患者中心の医療をめざす。病床数は1,075床(一般1,026床/精神49床)を有し、特定機能病院をはじめ、地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院などに指定されている。

〒105-8471 東京都港区西新橋3-19-18

【この連載の他記事】

* 肝疾患が原因となる皮膚そう痒の病態とケア