皮膚・排泄ケア特定認定看護師が解説! すぐに使えるスキンケア|2025年2月開催セミナーレポート【PR】

皮膚・排泄ケア特定認定看護師が解説! すぐに使えるスキンケア|2025年2月開催セミナーレポート【PR】

- 公開日: 2025/5/19

皮膚の構造

皮膚は体表から順に表皮、真皮、皮下組織の3つの層で構成されています。皮膚のバリア機能を担っているのは表皮で、体表から順に角質層、顆粒層、有棘層、基底層に分かれています。基底層で細胞分裂をして生まれた細胞は、後から生まれた細胞に押し上げられ、角化が進行し、最終的に垢となって剥がれ落ちていきます(ターンオーバー)。角質層の表面は、汗腺・皮脂腺から分泌される汗と皮脂が混じり合った皮脂膜で覆われています。酸外套とも呼ばれ、天然ワックスのように角質層の上にバリアを張ってくれています。

角質層はブロック状に規則正しく並んだ角質細胞(90%)と、その間を埋めるような形で存在する角質細胞間脂質(10%)により構成されています。角質細胞間脂質は、セラミドやコレステロールなどの脂質と、水とアミノ酸、尿素などからなる天然保湿因子(NMF)が交互に重なり合う構造を形成しています。

皮膚のバリア機能としての役割

角質層の皮脂膜が一次バリアとして、角質細胞間脂質が二次バリアとして、皮膚を守っています。こうしたバリア機能により、アレルギーの原因物質や細菌・ウイルスなどの体内への侵入を防いでいます。しかし、乾燥によりバリア機能が低下すると、これらの侵入を許してしまいます。

さらに、痒みを伝える神経が表皮内まで伸びてきて、強い掻痒感を生じます。痒みのため皮膚を掻くと、皮膚が傷ついてバリア機能が低下し、さらに痒みが増すという悪循環に陥ってしまいます。

高齢者の皮膚の特徴

高齢者の皮膚は、加齢に伴い弾力性が低下し、表皮と真皮の結びつきも弱まっています。皮膚の細胞が生まれ変わるターンオーバーも延長し、皮膚は平坦化して薄くなり、非常に脆弱な状態となります。皮脂やNMFなどの角質細胞間脂質が減少するため乾燥しやすく、バリア機能の低下は避けられません。

そのため、乾燥のほかにも、ちょっとした刺激により創傷やかぶれ、痒みなどの皮膚トラブルが起こりやすくなります(表)。

こうした皮膚トラブルを防ぐためには、適切なスキンケア(洗浄・保湿・保護)がより一層重要になります。

表 臨床でみる高齢者の皮膚トラブル

| 皮膚の症状 | 皮膚の状態 |

| かさかさ | 皮膚が乾燥し脱衣時に粉のようなものが舞う |

| 傷ができる | ちょっとしたものにひっかかり傷つく、何かに擦れて皮が剥けてしまう |

| かぶれる | 汗をかくところやおむつの中、化繊素材等の服やゴムが当たるところに発赤や水疱ができる |

| 痒み | かぶれて痒くなり、自分で掻いてますます痒くなる、掻き壊して出血する |

スキンケアの基本 洗浄

洗浄剤の選択

洗浄剤の選択は、非常に重要です。高齢者のように皮膚が乾燥している場合、純石けんのような弱アルカリ性の洗浄剤(pH9~11)で洗うと乾燥を助長してしまいます。弱酸性の洗浄剤(pH4.5~6)を選択し、乾燥が強い場合は、セラミド成分が入っているような保湿剤配合の洗浄剤を選択するとよいでしょう。

愛護的な洗浄方法

皮脂膜をとりすぎずに、効果的に洗浄を行うためには、洗浄剤をよく泡立てる必要があります。泡立てが足りないと、洗浄剤の主成分である界面活性剤の洗浄作用が発揮されず、水切れが悪くなり、洗浄剤が皮膚に残留し、皮膚障害の原因になることもあります。洗浄剤を皮膚にのせてから1〜2分おくと、界面活性剤が汚れを包み込んで、皮膚から汚れを引き離してくれます。擦る必要はありません。あとは39〜40℃くらいのお湯で洗い流し、擦らずに押さえるように水分を拭き取ります。

関節、足の指の間、鼠径部、シワやたるみがあり皮膚と皮膚が密着している部位は汚れが残りやすくなります。蒸れやすく、真菌感染が発生しやすい部位でもありますから、足の指などはよく開いて洗うようにします。

スキンケアの基本 保湿

保湿の目的

皮膚のバリア機能を保つために、保湿を行います。また、壊れたバリア機能を修復する働きも担っていますので、保湿ケアは高齢者にとって特に重要です。

どんなに優しく洗浄しても、汚れとともに皮膚表面の皮脂膜も剥がれてしまうため、洗浄後の保湿が推奨されます。特に高齢者は洗浄後だけでなく、乾燥を認めたら随時、保湿剤を塗布するようにします。

乾燥している皮膚の場合は1日2回、あるいは状態によってはそれ以上、適切な保湿剤を塗布するとよいでしょう。

保湿剤のモイスチャライザーとエモリエントの違い

保湿剤には、皮膚に水分を補うモイスチャライザーと、水分が逃げないようにフタをするエモリエントがあります。モイスチャライザーとしてヘパリン類似物質やセラミドなどが用いられており、エモリエントの代用例は疎水性の脂質成分ワセリンです。

乾燥が強い場合は、両方の保湿剤を使うことをお勧めします。保湿剤の中には、両方を兼ねた製品もありますから、そういったものを使用するのもよいと思います。

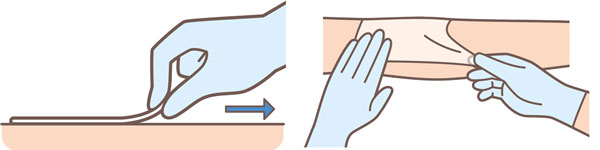

保湿剤の塗り方

保湿剤を皮膚の肌理(きめ)に沿って、押さえるように優しく塗布していきます。皮膚の肌理は、横方向に走っているため、横に向かって回すように塗り拡げていくと効果的です。クリームや軟膏の場合、手のひらに伸ばして温めてから塗布するとよいでしょう。

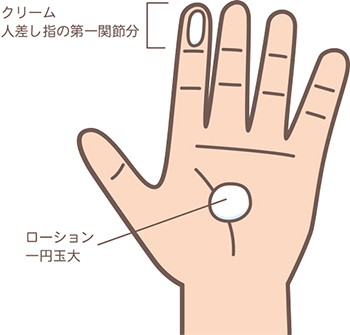

保湿剤の塗布量の目安として、ローションの場合は一円玉大、軟膏やクリームの場合は人差し指の第一関節〔1FTU(Finger Tip Unit)〕分が、大人の手のひら2枚分の面積に適した分量とされています(図1)。

図1 保湿剤の量の目安(1FTU)

スキン-テア

スキン-テアとは

スキン-テア(皮膚裂傷)とは、摩擦やずれによって、皮膚が裂けて生じる真皮深層までの損傷(部分層損傷)と定義されています1)。加齢により脆弱になった皮膚では、ベッド柵や車椅子のフレームにぶつけてしまったり、介護者が腕を持ち上げたときに皮膚を擦ってしまったりすると、容易に皮膚が裂けてしまいます。

日常生活のさまざまな援助場面で、腕や足に触れる程度のわずかな刺激でも発生してしまうため、虐待に間違われる例もありました。

スキン-テアの予防

スキン-テアの発生を防ぐためには、皮膚の保湿や外力からの保護などのケアが非常に重要です。テープを剥がすときに生じるスキン-テア(テープ-テア)も少なくありません。テープ-テアを発生した皮膚の69.1%に乾燥が認められたという報告があり2)、乾燥した皮膚では特に注意が必要です。

テープ貼付の前には、皮膚保護剤で皮膚の表面に薄い皮膜をつくって貼付部位を保護することをお勧めします。テープを剥がす刺激を回避したい箇所や、便や尿などの排泄物が付着する箇所、創傷などの滲出液が多くて皮膚がふやけてしまう場合の保護に効果的です。

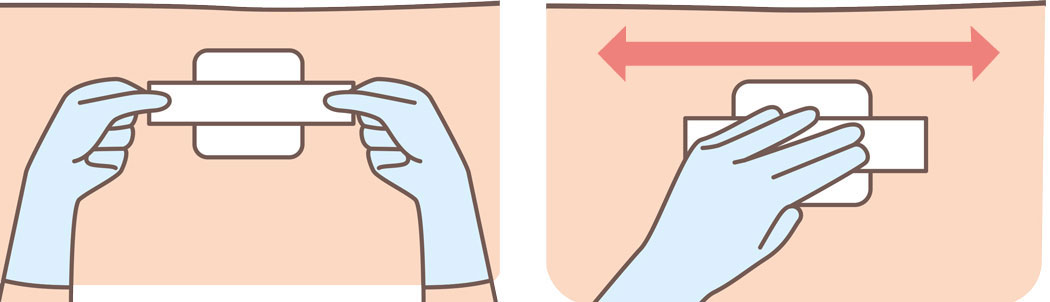

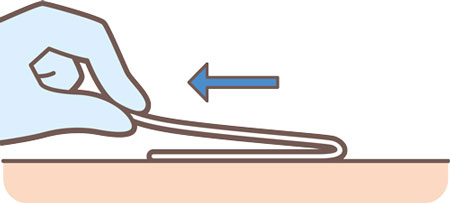

また、テープの貼り方・剥がし方にもコツがあります(図2)。テープはロールのまま付けないようにし、中心から外に貼っていきます。剥がし方はテープの種類により、0度剥がしと180度剥がしを使い分けます。

非常に脆弱な皮膚の場合は、剥離剤の使用も考慮しましょう。

図2 テープの貼り方・剥がし方

■テープの貼り方

■テープの剥がし方

0度剥がし

180度剥がし

スキン-テアのケア

スキン-テアでもスキンケアは必要です。弱酸性洗浄剤の泡を創部を含む皮膚にのせ、少し時間をおいてから愛護的に洗浄します。スキン-テアの周囲皮膚には、保湿を行います。

皮弁がある場合は、戻して創を覆うことで治癒が促進されるため、湿らせた綿棒や指(手袋を着用)、または無鉤鑷子を使って、過度に伸展させずに創部に戻します。

皮弁を戻すのが困難な場合は、生理食塩水で湿らせたガーゼを5~10分貼付して柔らかくした後に、再度試みます。

戻した皮弁が剥がれないように皮膚固定用テープで固定してから創傷被覆材を貼り、包帯やアーム・レッグカバーなどで保護します。ベッド柵に触れてしまうような危険があるときには、ベッド柵カバーもしておくとよいでしょう。

スキンケアの基本 保護

排泄物や滲出液、テープ等の外的な刺激による皮膚トラブルを防ぐためには、保護が推奨されます。

おむつ使用者は失禁関連皮膚炎(IAD)*や褥瘡発生リスクが高く、おむつ内の高温多湿環境は真菌の発生要因にもなっています。おむつの重ね付けは褥瘡の要因になりますから、避けることが望ましいです。皮膚トラブルに関しては、弱酸性の洗浄剤で丁寧に洗浄します。

IADの予防のためには、陰部ケア後には撥水性の保護クリームやスプレー、ワイプ等を使用して保護します。水を弾きますから、排泄物の皮膚への付着を防いでくれます。

*IAD…尿または便(あるいは両方)が皮膚に接触することにより生じる皮膚炎のこと。便の形状の中でも水様便はpHが8.0~8.6と高く、アルカリ性の刺激が強いため、皮膚トラブルが生じやすい。

事例1 在宅褥瘡発生の例

80歳代の認知症の男性、肺炎と意識障害、低酸素血症にて入院。自宅の樽に殿部がはまり込み、褥瘡が発生。改定DESIGN-R®2020による評価はDU-e1s8i1G6N6p0=22。「G:良性肉芽なし、N:硬い壊死組織」に対し、優先的にケアを行った創面に、水分を付加する作用のあるゲーベンⓇクリームにて壊死組織を融解後、デブリードマンを実施。

ケアのポイント

滲出液による褥瘡周囲の皮膚のふやけ(浸軟)を防ぐためには、皮膚の保護が重要です。皮膚の浸軟とは、皮膚の角質細胞が過度の水分によって膨潤した状態です。摩擦力は5倍にもなるといわれ、浸軟状態が持続すると、少しのずれでも皮膚損傷が起こりやすくなります。

この事例では、日々の褥瘡ケアとして褥瘡周囲を泡洗浄し、創内に洗浄剤が入ってしまった場合はすぐに洗い流しました。デブリードマン後に滲出液が増えるため、創部周囲の浸軟予防のため撥水性の保護クリームを塗布しました。また、滲出液が増えてきた時点で、滲出液吸水作用のある軟膏へと変更し、創面の湿潤環境のためポリウレタンフィルムで被覆しました。

事例2 在宅看護同行訪問での褥瘡例

70歳代女性。仙骨部の褥瘡、黒色壊死あり。融解が進行しやや黄色に変化した状態で、デブリードマンを実施(特定行為)。

ケアのポイント

創部の上皮化は、褥瘡周囲の健常な皮膚の周りから創が寄っていくように起こりますが、周囲に皮膚が浸軟していると、上皮化が進みません。周囲の健康な皮膚皮膚を守るため、撥水性の保護クリームによる保護を行いました。

加えて、褥瘡が肛門近くにあるため、便が入り込まないように、失禁用専用綿を殿裂部に当てて、ポリウレタンフィルムを逆V字に貼付しました。

訪問看護師が適宜歯ブラシで洗浄し、バイオフィルムの除去が行えていたことが改善に繋がり、5カ月後に閉創しました。

引用文献

1)日本創傷・オストミー・失禁管理学会,編:ベストプラクティス スキン-テア(皮膚裂傷)の予防と管理.照林社,2015.

2)紺家千津子,他:医療用テープによるスキン-テアの実態.日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌 2016;20(1):43-8.

がん治療の皮膚ケア情報サイト はだカレッジ

薬物療法の皮膚障害の情報を提供するサイト。

患者・家族向けの情報と医療従事者向けの情報を掲載。

医療従事者向けでは、「皮膚に学ぶ・薬に学ぶ・症例から学ぶ」「外来で役立つ・病棟で役立つ・生活で役立つ」の6つテーマに分けた情報が得られます。

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_hada-college/hcp/

編集部のおすすめー敏感肌にも使えるミノンシリーズ

ミノン全身シャンプー泡タイプ

顔、身体、頭が一本で洗える泡タイプの全身シャンプー。バリア機能を守って洗う「植物性アミノ酸系洗浄成分」配合。弱酸性、無香料。

[医薬部外品]販売名:ミノン全身シャンプーW

500mL、400mL(つめかえ用)

ミノン全身保湿ミルク

ミノン全身保湿クリーム

敏感肌、バリア機能が乱れやすい肌を支える全身に使える「塗るミノン」。広い範囲のケアにはべたつかないミルクタイプ、乾燥のつらい部位にぴたっと密着感のあるクリームタイプ。

[医薬部外品]販売名:DSミルクz

200mL、400mL、320mL(つめかえ用)

販売名:DSクリームz

90g

詳しい製品内容についてはこちら → https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/