保護の基本を学ぼう【PR】

保護の基本を学ぼう【PR】

- 公開日: 2025/2/20

保護の基本

化学的刺激からの保護

皮膚への化学的刺激になりうるものには、排泄物、ドレーンや気管瘻の周囲などがありますが、やはりおむつ内の排泄物による刺激が、日常的に誰もが直面する問題だと思います。

排泄物はアルカリ性です。その刺激から皮膚を守るためには、撥水保護クリームを使用します。洗浄・清拭、保湿をしたのち、撥水保護クリームを塗ります。必要に応じて、その上から粉状皮膚保護剤をふっておきます。粉状皮膚保護剤は、ストーマ用としてよく使われているパウダーで、便のpHを弱酸性に移行させるため、スキントラブルを抑えることができます。

保湿・保護されていない皮膚が、大量の尿や下痢便に長時間さらされた場合や、ストーマの周囲、滲出液の多い褥瘡の周囲などに、浸軟が起こることがあります。皮膚が浸軟すると、ごく弱い刺激でも傷つきやすくなり、傷も治りにくくなります。保湿だけで浸軟を防ぐのは難しいため、浸軟する可能性がある皮膚は、しっかりと保護する必要があります。褥瘡の場合には、傷を洗浄したら、周囲の健康な皮膚を保湿し、さらに被膜剤や撥水保護クリームをつけるようにしています。

機械的刺激からの保護

テープやフィルムドレッシング材による機械的刺激も、スキントラブルの要因です。テープを貼る部分には被膜剤を使用します。被膜剤には塗るワイプタイプとスプレータイブがあり、使用する部位によって使い分ける必要があります。腹部や腕など、ある程度広い範囲に使う場合はスプレーが便利です。挿管チューブなどを固定するために顔にテープを貼る場合は、スプレーをかけることはできませんから、ワイプタイプを使います。

テープは水分透過性が高いものが推奨されています。水分透過性が低いと汗などの水分が留まり、テープを貼った部分の皮膚が浸軟しやすく、感染の要因にもなります。

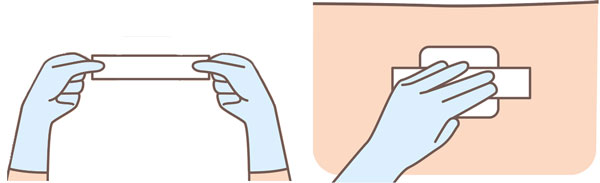

テープを貼るときは必要な長さを切り、中心を貼ってから外に向けて貼っていくようにします(図1)。テープの端から引っ張りながら貼ると、緊張性水疱ができてしまうこともあるため、避けなければなりません。皮膚が脆弱で、剥がすときに剥離剤を使用する必要があるとわかっている場合は、貼るときに端を少し折っておくと、そこをきっかけにして剥がすことができるのでよいと思います。

図1 テープの貼り方

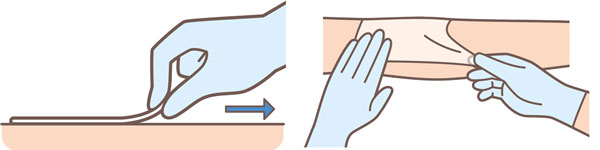

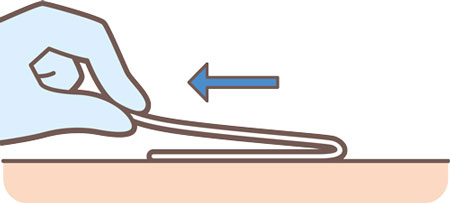

テープ類を剥がすときは、皮膚を損傷しないように十分に注意しましょう。テープ類を皮膚に対して垂直に引っ張って剥がそうとすると、角質がいっしょに剥がれてしまいます。フィルムドレッシング材は皮膚と平行に、0度の角度で引っ張って剥がします(0度剥がし)(図2)。サージカルテープは反対側に折り返してから、皮膚に平行に剥がしていきます(180度剥がし)(図3)。

スキン-テアがある場合は、皮弁の方向に合わせて剥がします。テープ類を貼るときに、剥がす方向に矢印を書いておくことも大切です(図3)。

図2 「0度」剥がし

図3 「180度」剥がし

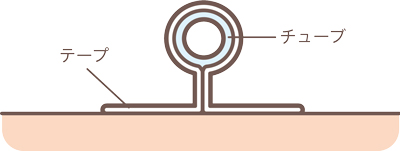

テープ類を固定する際には、チューブを浮かした状態でΩのような形でテープとテープを張り合わせるとチューブの固定が増しはがれにくくなり皮膚への負担軽減にもつながります。

2 テープやフィルムドレッシング材による機械的刺激も、スキントラブルの要因となる

3 サージカルテープを貼る際は、引っ張るように貼ることはせずに、適切な長さに切って、中央から貼っていく

4 フィルムドレッシング材は0度剥がし、サージカルテープは180度剥がしを心がけ、皮膚に負担をかけないようにする

スキンケアに関するQ&A

Q1 傷や褥瘡、発疹のある状況での洗浄は、やさしく泡で包み込んで流す程度ですが、軟膏の成分が残りやすいことがあり、それが残ったままでよいか知りたいです。

皮膚が脆弱になっていてフィルムドレッシング材で保護している場合、毎回剥がして洗浄するのは皮膚への負担もありそうですが、何日毎に洗浄したほうがよいでしょうか?

A:軟膏は、不要な汚れなので、落としたほうがよいと思います。何日ごとに洗浄するかは、傷の状態によります。褥瘡の場合、滲出液が多いときはフィルムドレッシング材を毎日交換しないと悪化してしまいます。一方で、発赤やII度の水疱までは、最長7日程度までは交換しなくてよいとされています。滲出液の状態や周囲の皮膚の状態も合わせて、交換頻度を判断することが大切です。また、毎日交換が必要な状態で、フィルムドレッシング材を剥がすことが刺激になっているのであれば、テープ類をシリコンタイプにするなどの工夫も必要だと思います。

Q2 落屑が多い患者さんの保湿はどうしたらよいのでしょうか?

A:落屑が多いということは、ドライスキンになっているわけですから、根気強く保湿を続けるしかないと思います。特に高齢者の場合、皮膚のターンオーバーの周期が延長しているので、最短でも3カ月以上、長期にわたって保湿を継続して経過をみる必要があります。保湿剤もモイスチャライザーとエモリエントの両方をしっかり使わないと、改善は難しいでしょう。

入浴のときにアルカリ性の洗浄剤を使っていたり、ナイロンタオルでゴシゴシ洗ったりしていないかなど、普段のスキンケアの様子を確認します。また、落屑が多いことを本人がどう認識しているか、改善したいと思っているか否かも重要です。根気強く話を聞きつつ、このままでいると皮膚が傷つきやすく、真菌や細菌が侵入しやすいことなど、問題点を説明し、保湿の必要性への理解を得ることが大切だと思います。

Q3 おむつをしている患者さんで、陰部がただれているときは、おむつを交換する度に洗浄、保湿するのがよいのか、洗浄、保湿はしすぎないほうがよいのかを教えてください。

A:洗浄は1日1回が望ましいとされています。洗いすぎて皮脂膜を取りすぎないことが重要です。1日1回、しっかり洗浄し、保湿し、被膜剤などで保護します。おむつ交換の際に便が出ていたら、洗浄ではなく、拭き取るようにします。オイル系の拭き取り剤やオリーブオイルなどを塗布してからティッシュ等で、皮膚をこすらず、便だけを取るように拭くと、するんと取れます。オイルなら、拭くことで被膜剤の上に油分を置いてくることができ、それが保護膜にもなります。下痢をしている場合は、さらに粉状皮膚保護剤をふっておきましょう。

陰部洗浄にボトルを使っていないでしょうか? 使用後の陰洗ボトルは、たとえ目に見える汚れがなくても、微生物の汚染を受けている可能性が大です。そこで、ハイターなどの0.01%~0.1%の次亜塩素酸ナトリウム等による1時間ほど浸漬する消毒が望ましいとされています(次亜塩素酸ナトリウム(500倍~50倍希釈ハイター)1)。

ボトルは消毒薬をすすいだ後、濡れた状態が続くと、細菌繁殖の原因になるため、できるだけ速やかに乾燥させる必要があります。

このように院内感染の原因になるとされ、最近では紙コップを用いるようになっていますが、それでも飛び散りがあるので、下痢の人以外は陰部清拭にするほうがよいとも考えられていますので、清潔を保つ方法を再確認すること大切だと思います。

Q4 糖尿病の患者さんのフットケアのポイントを教えてください。

A:洗浄・保湿・保護というスキンケアの基本は、糖尿病患者さんでも変わりありません。糖尿病患者さんの場合、白癬菌に感染させないことと、皮膚に亀裂ができないようにドライスキンにさせないことが、特に重要です。足の指の股の部分までしっかりと洗うようにし、白癬菌をもっている場合はミコナゾール硝酸塩配合の洗浄剤を使うとよいでしょう。洗ったあとは、保湿と保護の効果を併せもつクリームなどで、しっかり保湿・保護します。

足に怪我をしないように、室内でも靴下やスリッパを履くようにします。靴下は小さい傷の出血でも気づくように、白い靴下を履くよう勧めています。縫い目で皮膚が傷つかないように、縫い目のない靴下を使うか、入手できない場合は、縫い目が指先に当たらないように裏返して履くようにします。爪は巻き爪にならないように、スクエアカットにします。視覚障害などで爪切りがうまくできない場合は、無理して自分でするよりも、フットケア外来に相談するよう伝えています。透析を受けている患者さんの場合、透析の際に足を観察し、ケアするのもよいと思います。

引用文献

1)日本感染症学会(2025年2月3日閲覧)https://www.kansensho.or.jp/sisetunai/2008_3_pdf/08.pdf

敏感肌にも使えるミノンシリーズ

ミノン全身シャンプー泡タイプ

顔、身体、頭が一本で洗える泡タイプの全身シャンプー。バリア機能を守って洗う「植物性アミノ酸系洗浄成分」配合。弱酸性、無香料。

[医薬部外品]販売名:ミノン全身シャンプーW

500mL、400mL(つめかえ用)

ミノン全身保湿ミルク

ミノン全身保湿クリーム

敏感肌、バリア機能が乱れやすい肌を支える全身に使える「塗るミノン」。広い範囲のケアにはべたつかないミルクタイプ、乾燥のつらい部位にぴたっと密着感のあるクリームタイプ。

[医薬部外品]販売名:DSミルクz

200mL、400mL、320mL(つめかえ用)

販売名:DSクリームz

90g

詳しい製品内容についてはこちら → https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/

がん治療の皮膚ケア情報サイト はだカレッジ

薬物療法の皮膚障害の情報を提供するサイト。

患者・家族向けの情報と医療従事者向けの情報を掲載。

医療従事者向けでは、「皮膚に学ぶ・薬に学ぶ・症例から学ぶ」「外来で役立つ・病棟で役立つ・生活で役立つ」の6つテーマに分けた情報が得られます。