窒息への急変対応 6ステップ|腹部突き上げ法(ハイムリック法)、背部叩打法、乳児の窒息解除

窒息への急変対応 6ステップ|腹部突き上げ法(ハイムリック法)、背部叩打法、乳児の窒息解除

- 公開日: 2014/12/15

- 更新日: 2023/5/18

急変に遭遇! そんなときに慌てず焦らず処置を行うには、急変対応を繰り返しおさらいしておくことが必要です。

今回は、「窒息」という緊急度の高い事態への対応を解説します。

【関連記事】

● 急変に結びつく危険な徴候とは?

● 急変時に行う「迅速評価→1次評価(ABCDE)→2次評価(SAMPLE)」とは?

窒息とは

窒息は、低酸素状態によって不可逆的な脳障害などの後遺症を残したり、死亡を招きうるきわめて緊急性の高い急変です。乳幼児や高齢者に窒息は多く見られ、高齢者の場合には食べ物をのどに詰まらせる窒息死が多くなります。

病院内で起こる際の原因として多いのは、主に食事中に食べ物を喉に詰まらせるなど、異物による窒息です。一昔前に、「こんにゃくゼリー」などによる窒息が世間で騒がれましたが、実際には私たちが毎日食べているような一般的な食品による窒息が多いのも事実です。のどを通りやすいとされている「おかゆ」や「流動食」「ゼリー」なども例外ではありません。

窒息への対応

ステップ1 早期に「窒息」を認識する

患者さんの気道閉塞について周囲の認識が早ければ早いほど、良好な転機をたどります。

異物による気道閉塞が「軽度」であれば、「咳き込む」という症状が出ます。ただし、咳き込みが激しすぎて助けを呼べないこともしばしばあります。また、咳と咳の間に喘鳴が聞かれることもあります。「重篤」な場合では、「発声できない」「弱い咳」「吸気時の甲高い音」、あるいは「音がしない」「増悪する呼吸困難」「チアノーゼ」などがあります。

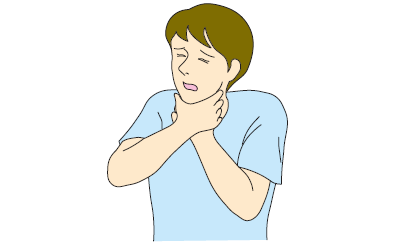

自分に窒息が起きていることを人に知らせるサインとして、自分の喉を親指と人差し指でつかむ万国共通の「窒息サイン」(チョークサイン)があります(図1)。

ステップ2 周囲へ知らせる

ナースコールなどで助けを呼んで、患者さんが窒息していることを周囲に知らせます。

患者さんのそばを離れてはいけません。

他に協力者がいる場合は、ドクターコールや急変対応システムへの連絡を依頼します。

ステップ3 咳を促す(軽度の場合)

激しく咳をすると、しばしば気道に詰まっていたものが吐き出されることがあります。自発的に強い咳をしている場合は、咳や呼吸努力を妨げないことが大切です。強く咳こんでいる場合は、そのまま咳を続けてもらいます。正常に話すことができても、しばらくは強く咳こむこともあります。

指による異物のかき出しは、異物をさらに奥に押し込み、気道の閉塞を悪化させることがあるので勧められません。異物が口腔内に確実に見える場合以外には行わないようにしましょう。

ステップ4 異物を喀出させる(腹部突き上げ法[ハイムリック法]、背部叩打法、乳児への胸部突き上げ法)

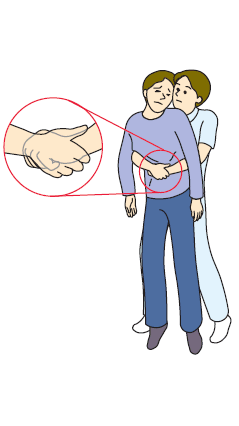

咳によって異物が喀出されない場合、また、重度の気道閉塞の場合、異物を喀出させるための緊急処置を行います。処置の方法には、「腹部突き上げ法 (Heimlich法[ハイムリック法])」がよく行われます(図2)。

❶腹部を突き上げて異物を取り除くことを患者さんに説明します

❷患者さんの背後に立つか、片膝をついて患者さんの腹部付近に手を回します

❸両手を患者さんの臍部直上の腹部に回し、片手で握りこぶしを作ります

❹こぶしをもう一方の手でつかみ、下から素早く突き上げるように腹部をこぶしで押します。剣状突起や胸骨の真下を圧迫しないように、注意しましょう

❺異物が気道から排出されるまで、または患者さんが反応しなくなるまで突き上げを繰り返します

❻意識がなくなったら、直ちに心肺蘇生の手順に移ります

※胸部突き上げ法の場合は、❸で、胸骨の下半分(胸骨圧迫の位置)をこぶしで押します

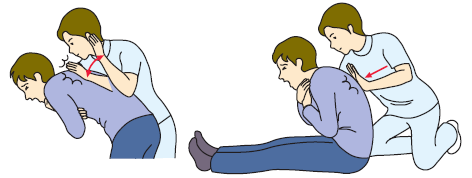

小児や妊婦、肥満者などで、この方法が採れない患者さんには、腹部の代わりに胸部を突き上げる「胸部突き上げ法」を行います。また、「背部叩打法」を併 用します(図3)。

❶背中を叩いて異物を取り除くことを患者さんに説明します

❷患者さんの頭を下げ、異物が重力で下りやすいようにします

❸手の付け根(手根部)で両肩甲骨間を力強く、続けて、叩きます

叩く方向は、「頭の方」を目安にし、異物が取れるか、患者さんの反応がなくなるまで続けます

❹意識がなくなったら、直ちに心肺蘇生の手順に移ります

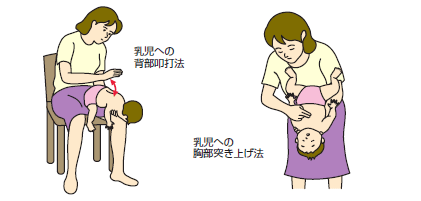

これらは小児、成人に対して行う方法で、1歳未満の乳児に対しては行いません。1歳未満の乳児に対しては、乳児を腕にのせ、背部叩打法と胸部突き上げ法を行います(図4)。

❶まず、背部叩打法を行います。

● 救助者は座るか片膝をつき、乳児をうつぶせにして大腿に乗せ、下顎を支えます。

● もう一方の手のひらで肩甲骨の間を5回叩きます。

❷胸部突き上げ法を行います。

● 乳児の頭部と頸部を支えながら仰向けにひっくり返します。

● 胸骨圧迫と同じ手順で5回圧迫を行います。

❸背部叩打法5回と胸部突き上げ法5回を1サイクルとして、異物が取れるか意識がなくなるまで続けます。

❹意識がなくなったら、直ちに心肺蘇生の手順に移ります。

ステップ5 心肺蘇生(CPR)を行う

心肺蘇生を行う際は、気道確保し人工呼吸を行うたびに咽頭内の異物を探し、もし見つかれば取り除きます。

ステップ6 医師の診察を受ける

腹部突き上げ法によって、内臓には大きな外力が加わります。そのため、内臓損傷等の合併症が引き起こされることがあります。腹部突き上げ法を行った際には、腹痛の増加やバイタルサインの変化、ショックの徴候などがないか観察し、医師の診察が受けられるよう調整を行います。

参考文献

●中村恵子 監:nursing selection⑩救急ケア、学研、第7版、2010.

●芦川和高:救急蘇生法と救急処置法、New図解救急ケア第2版、学習研究社、東京、2007、p34-57.

●AHA:日本蘇生協議会監:窒息の解除、BLSヘルスケアプロバイダーマニュアル、バイオメディスインターナショナル、2007、p59-63.

●日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会編:気道異物除去改訂3版、救急蘇生法の指針2005 医療従事者用、へるす出版、東京、2007、p30-31.

●坂田育弘ほか 編:呼吸困難、エマージェンシーケア新春増刊、メディカ出版、大阪2006、p182-195.

(『ナース専科マガジン』2015年1月号から転載)

【関連記事】

● マンガでわかる! 意識レベルのアセスメント

● 【血圧異常】異常に高い血圧への対応 7ステップ

● 血液分布異常性ショックの病態とその対応

● ショックの5Pとは?ショックの起きる原因と対処方法

この記事を読んでいる人におすすめ

痙攣への急変対応 5ステップ

急変に遭遇!そんなときに慌てず焦らず処置を行うには、急変対応を繰り返しおさらいしておくことが必要です。 今回は、「痙攣」という緊急度の高い事態への対応を解説します。 ステップ1 その場を離れず応援を呼ぶ 全身の痙攣を発見したときは、すぐにナースコール

痙攣とは?痙攣の種類と原因、アセスメントのポイント

自分の身体の動きをコントロールできない。そんな症状の一つが痙攣です。脳もしくは神経伝達ルートのどちらかに原因が潜んでいます。 患者さんからの訴えがあったときに、どんなことを想定してアセスメントをすればよいのか、基本的な知識を解説します。 痙攣の種類と原因・メカニズ

【急変対応まとめ】みんなの不安、一気に解決!

急変に対する不安は、多くのナースが持っているようです。 そこで、より的確に迅速に動くために役立つ情報をまとめました。 さぁ、いざというときに慌てず動ける、急変に強いナースになりましょう。 急変を予測する!見極める! 【急変に結びつく危険な徴候と

[窒息]急変につながる高齢者のリスク

高齢者の急変は、気付いたときには重篤化していた! ということが多いもの。高齢者の心身の機能低下の仕組みを知り、急変リスクへの理解を深めておきましょう。 窒息の要因は? 窒息は、口腔内の食べ物や喀痰などが気管へ入る「誤嚥」により発生します。 1 嚥下機能の低下

ドクターコール、何をどう伝える?isbarcを用いた伝え方

急変の徴候をキャッチできたら、それを誰かにつなげなければなりません。 事実を迅速かつ正確に伝えるにはいくつかのコツがあります。 誰に何を伝えるか、ここでは院内リリースのつなぎ方を解説します。 【関連記事】 急変時の報告を事例でイメトレしてみよう! ▼