第14回 巻き爪②〜切り方、ケアの流れ

第14回 巻き爪②〜切り方、ケアの流れ

- 公開日: 2019/8/10

前回に引き続き巻き爪を持った患者さんへの少し技術を必要とするケアを紹介します。看護技術の範囲でできることからサポートしたいと思います。

1. 実際のケア

①観察、聞き取り

患者さんには巻き爪であることで困っていること、日常生活に支障のあること、今までのケア方法などを聞いてみます。

それから実際の巻き爪を観察し、ケアを考えましょう。

●爪の全体を観察

以前ご紹介した「ストローゾンデ」等を用いて爪の周囲の角質や汚れをきれいにし、食い込み具合や先端の付着部位などを観察します。

洗浄して、爪の周囲をきれいにすると爪の全体が見えてきます。

②爪を切る

●爪の切り方

爪の切り方は指の形より小さく端を切りこんだり、さきを短くすると歩いたときに地面よりの圧力を爪で受けることができず、肉が盛り上がって陥入し、巻いてしまうことがあります。爪の切り方の基本は「指の長さに、指の形に近く」(第5回の「正常な爪の爪切り」を参照してください)ですね。

●長さの調整

どんな巻き爪でも長さは指に収まる程度までは切りそろえます。

爪の端の切り始めをきちんと確認して、切り始めます(写真)。

※細かく少しずつ爪に沿って矢印のように切り進む、反対側の皮膚にはさみの先端があたり

そうならば反対の端から切り、中央で切り終えてもよい。

③角質を除去

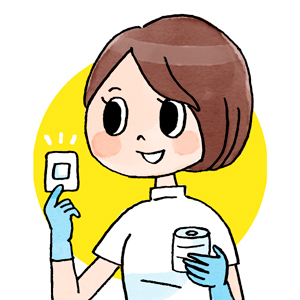

爪の周囲の角質除去

長さをそろえたら応急処置をしておくのか、ケアとして食い込んだ爪を切るのか、下部を削るのかを判断するために行います(ゾンデ、またはストローゾンデを用いて爪の周囲、食い込み部分を確認します)。

●食い込んだ先端部分の爪だけを削る

炎症のない巻き爪で、予防として、患者さんの希望により先端の食い込み部分を削ります。なるべく厚みの少ないやすりで(厚いと巻き爪が食い込んでいると疼痛があり、炎症を起こすこともあります)爪の端から爪の下にやすりを入れ、手前に引き下部(爪の裏側)を削ります。

④応急ケア

疼痛がある、炎症が激しい場合は長さを少し整えたら次の応急ケアを考えます。

●テーピング

伸縮性のテープを爪の側溝の皮膚に貼り、少し伸ばしながら指の腹側に止めて溝を広げる(ストローゾンデを食い込んでいる爪の下に挿入すると溝が広がり疼痛が軽減する。また、コットンテープが入れやすくなる)。

●コットンパッキング

専用のコットンテープもしくは不織布(ウエットティシューのようなさばけないもの)を先端の食い込んだ部分に挿入し、一時的に疼痛を和らげます。

コットンテープを7mm~1cmの長さにし、食い込んだ爪と皮膚の境目に縦半分の中心を置き、ゾンデ等で爪の下に輪になったところをすべりこませます。

側面のはみ出た部分は押し込み、先端の出た部分は取り出すために置いておきます。

応急ケアですから感染源にならないよう1日以内には取り変えるか外してください。

巻き爪のケアは「見つけたらどうにかしなければ」でなく「日常生活において巻き爪で困っているかどうか」の視点で考えてください。普段気をつけることで改善されることはたくさんあります。また、過剰なケアにより炎症を引き起こすことは避けたいですね。

今、できることはたくさんあります。患者さんと一緒に考えてください。

足だけでなく障碍を持つ人は、手にもケアが必要なことがあります。見落とさず、身体全体を看てくださいね。

カテゴリの新着記事

包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)の病態と治療

形成外科では難治性創傷を扱いますが、その中で包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)の症例が増加しています。一般的にフットケアというと、爪切り、胼胝けずり、足浴・保湿をイメージする医療従事者が多いようですが、それだけでは透析患者さんの足を救うことはできません。 重要なことは、足を

アクセスランキング

心電図でみる心室期外収縮(PVC・VPC)の波形・特徴と

心室期外収縮(PVC・VPC)の心電図の特徴と主な症状・治療などについて解説します。 この記事では、解説の際PVCで統一いたします。 【関連記事】 * 心電図で使う略語・用語...

【血液ガス】血液ガス分析とは?基準値や読み方について

血液ガス分析とは?血液ガスの主な基準値 血液ガス分析とは、血中に溶けている気体(酸素や二酸化炭素など)の量を調べる検査です。主に、PaO2、SaO2、PaCO2、HCO3-、pH, ...

人工呼吸器の看護|設定・モード・アラーム対応まとめ

みんなが苦手な人工呼吸器 多くの人が苦手という人工呼吸器。苦手といっても、仕組みがよくわからない人もいれば、換気モードがわからないという人などさまざまではないでしょうか。ここでは、人工呼...

吸引(口腔・鼻腔)の看護|気管吸引の目的、手順・方法、コ

*2022年12月8日改訂 *2022年6月7日改訂 *2020年3月23日改訂 *2017年8月15日改訂 *2016年11月18日改訂 ▼関連記事 気管切開とは? 気管切開...

採血|コツ、手順・方法、採血後の注意点(内出血、しびれ等

採血とは 採血には、シリンジで血液を採取した後に分注する方法と、針を刺した状態で真空採血管を使用する方法の2種類があります。 採血の準備と手順(シリンジ・真空採血管) 採血時に準備...

SIRS(全身性炎症反応症候群)とは?基準は?

*この記事は2016年7月4日に更新しました。 SIRS(全身性炎症反応症候群)について解説します。 SIRS(全身性炎症反応症候群)とは? SIRS(全身性炎症反応...

心電図の基礎知識、基準値(正常値)・異常値、主な異常波形

*2016年9月1日改訂 *2016年12月19日改訂 *2020年4月24日改訂 *2023年7月11日改訂 心電図の基礎知識 心電図とは 心臓には、自ら電気信...

サチュレーション(SpO2)とは? 基準値・意味は?低下

*2019年3月11日改訂 *2017年7月18日改訂 *2021年8月9日改訂 発熱、喘息、肺炎……etc.多くの患者さんが装着しているパルスオキシメータ。 その測定値である...

第2回 全身麻酔の看護|使用する薬剤の種類、方法、副作用

【関連記事】 *硬膜外麻酔(エピ)の穿刺部位と手順【マンガでわかる看護技術】 *術後痛のアセスメントとは|術後急性期の痛みの特徴とケア *第3回 局所浸潤麻酔|使用する薬剤の種類、実施方...

第2回 小児のバイタルサイン測定|意義・目的、測定方法、

バイタルサイン測定の意義 小児は成人と比べて生理機能が未熟で、外界からの刺激を受けやすく、バイタルサインは変動しやすい状態にあります。また、年齢が低いほど自分の症状や苦痛をうまく表現できません。そ...