【連載】てんかんケア完全ガイド|基礎から応用知識を現場で活かす!

てんかんとは│分類と原因、診断・治療方法について

てんかんとは│分類と原因、診断・治療方法について

- 公開日: 2025/9/30

てんかんとは

てんかんとは、大脳の神経細胞が過剰に興奮することによって生じる「てんかん発作」という症状を繰り返す慢性的な脳の疾患のことです。てんかん発作と聞くと、全身のけいれんを想起されるかもしれませんが、実際には、身体の一部がピクッと動くものや、けいれんを伴わずに突然ぼーっとして意識を失う、あるいは視野にピカピカしたものが見えたり、言葉の意味がわからなくなるが、意識は保たれるなど、さまざまな症状があり得ます。

「けいれん」という言葉は、一般的によく使われますが、いろいろな人がいろいろな意味で「けいれん」という言葉を用いるので、誤解を招く表現で、要注意です。

てんかんの定義

国際抗てんかん連盟(ILAE)はてんかんを、以下のいずれかに該当する場合に診断されると定義しています。

② 1回の非誘発性(または反射性)発作が生じ、その後10年間にわたる発作再発率が2回の非誘発性発作後の一般的な再発リスク(60%以上)と同程度である

③ てんかん症候群と診断されている

「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかんの診断・分類,識別(REM睡眠行動異常症を含む).てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.2.より引用

非誘発性発作とは、外傷や脳卒中、代謝異常、アルコール離脱など、発作を起こす明確な誘発要因がない状況で起きる発作を指します。特定の誘発因子によって一過性に生じた発作は「急性症候性発作」とされ、てんかんと区別されます。

小児でよくある、熱性けいれん(熱性発作)は一般的には急性症候性発作に該当します。非誘発性発作も急性症候性発作も、症状は(てんかん)発作であることは共通していますが、原因病態が異なり、持続性の病態に基づく前者を繰り返すことが「てんかん」の病名に該当します。

定義①は、「発作を繰り返すこと」がてんかんの診断において重要な要素であることを示しています。非誘発性発作を1回起こした人の再発リスクは3~4割とされており、残り6~7割の人は2回以上の発作を起こさないことが疫学研究で示されています。再発しなければてんかんの治療は不要となるため、過剰な診断を避ける目的でこの基準が設けられています。

定義②と③は1回の発作でも再発リスクが高いと判断される場合を指しています。脳波検査でてんかん特有の異常が認められる場合や、MRIなどの画像診断で発作の原因となり得る疾患が確認できた場合、2回目の発作を待たずにてんかんと診断できるようになりました。

なお、定義③のてんかん症候群とは、てんかんの中で原因や症状、脳波所見などに特定の特徴をもった集団のことで、いくつかの種類があります。てんかん症候群と診断できるのは、てんかん患者さんの一部ですが、症候群ごとに治療方針や予後の見通しが比較的均一であるため、より的確な治療が目指せます。

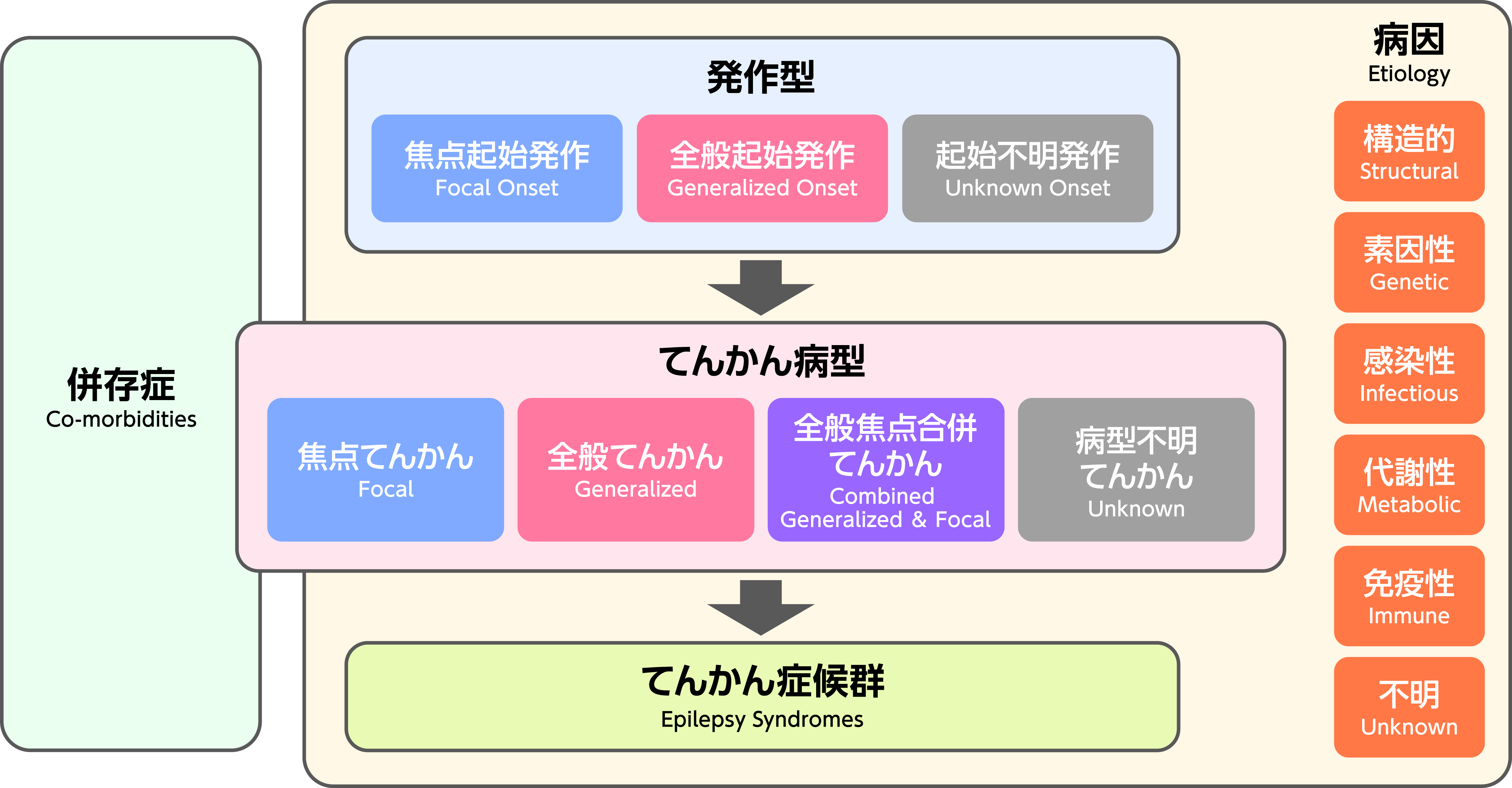

てんかんの分類[原因(病因)・発作型・病型・てんかん症候群]

一言に「てんかん」といっても、赤ちゃんと高齢者では原因も症状も全く異なります。このように、てんかんには、発作を繰り返すという共通点はあるものの、非常に多くの疾患・病態の集合体という見方もできます。さまざまなタイプのてんかんを、よりよく理解・診断し、治療するためには、てんかんを分類することが必要です。

ILAEのてんかん分類は、2017年に改訂され、病因と発作型、病型、てんかん症候群といった分類体系が提唱されました(図1)。その後2022年には、てんかん症候群の定義と分類方法がさらに体系化され、診断に役立てられています。なお2025年には発作型の新たな分類が発表され、現在もアップデートし続けています。

図1 てんかんの分類

⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:ILAEてんかん発作型・分類2017:日本語版.「てんかん研究」2019;37(1):6-14.より引用、許可を得て一部改変

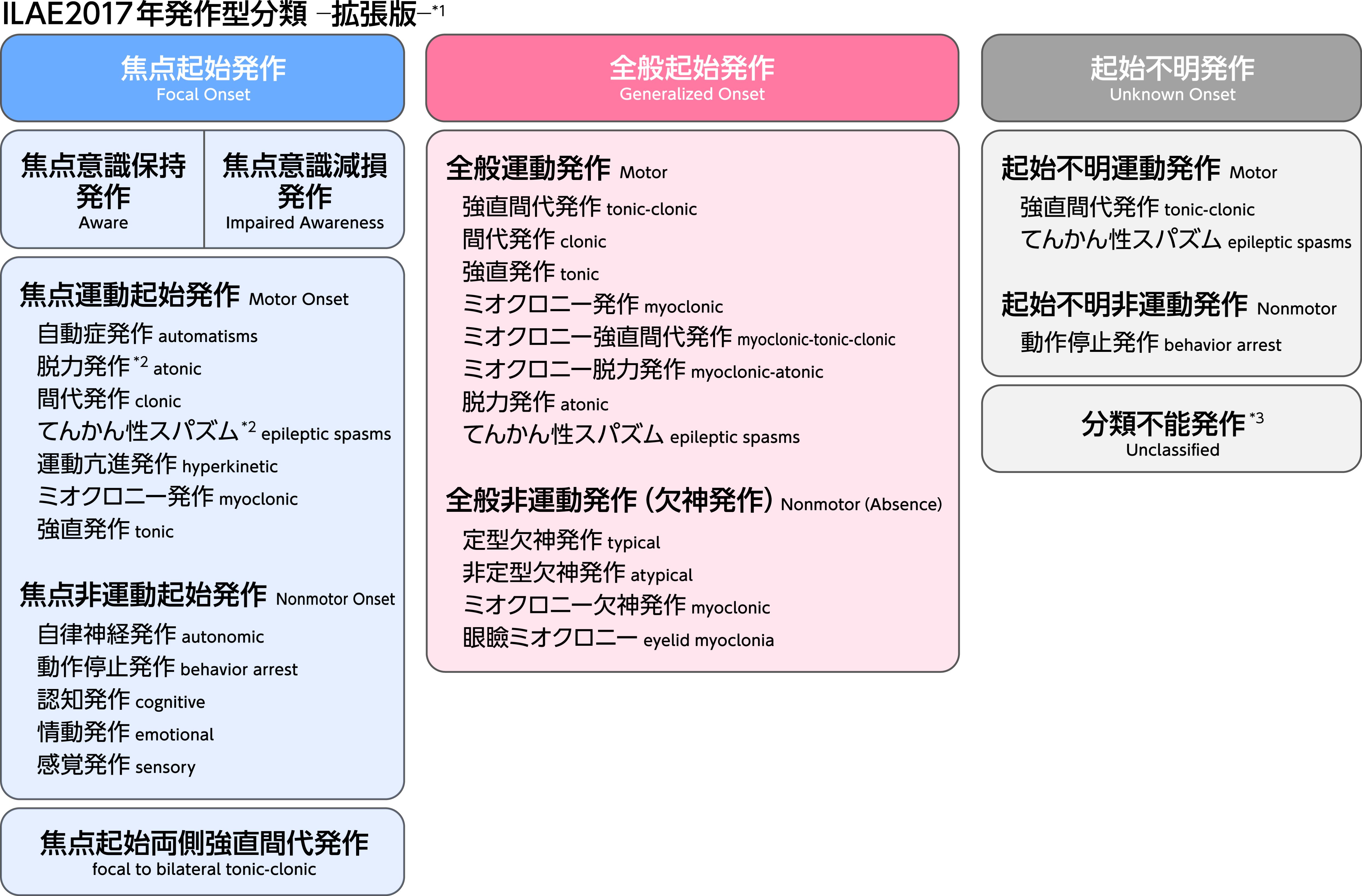

てんかん発作型の分類

発作型分類は、症状の分類です。一人の患者さんが、複数の発作型を持つ場合があり得ます。

てんかん発作は「発作が脳のどこから始まるか」によって、大きく焦点発作と全般発作の2つに分けられます。情報不足などで、起始が不明な場合は、起始不明発作、その他の理由で分けられない場合は分類不能発作とします。

図2 てんかん発作型分類

*²通常、意識状態の特定はなされない。

*³情報不十分、あるいは他のカテゴリーへの分類が不可能なため。

⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:ILAEてんかん発作型・分類2017:日本語版.「てんかん研究」2019;37(1):24-36.より引用、許可を得て一部改変

焦点(起始)発作

焦点(起始)発作とは、一側大脳半球内に限局したネットワーク内に起始する発作を指し1)、意識が保たれる「焦点意識保持発作」と、意識障害を伴う「焦点意識減損発作」があります。脳の片側で起こった興奮が両側に広がり、両側の強直間代発作を引き起こす場合は「焦点起始両側強直間代発作」といいます。

焦点意識保持発作は、耳鳴りや身体のしびれ、手足などのけいれん、みぞおちの違和感(込み上げる、あるいは押される感じなど)などの症状が含まれます。発作中は意識があり、発作後も自覚症状を覚えていることが多いのが特徴です。

焦点意識減損発作では、突然ぼーっとして動作が止まり、一点を凝視したり、呼びかけに反応しなくなり、時に口をもぐもぐさせる、手を無意識にと動かすといった動作(自動症)がみられます。意識がないからといって、倒れることは多くありません。意識が消失しているため、発作中の記憶は残りません。

全般(起始)発作

全般(起始)発作とは、両側大脳半球に分布するネットワーク内のある部分に発生し、それを急速に巻き込む発作を指します1)。全般(起始)発作はミオクロニー発作を除き、ほとんどが意識障害を伴い、運動発作と非運動発作に分類されます(2025年分類では、欠神発作とその他の全般発作に分けることが提唱されています)。

全般運動発作には、筋肉がビクッと短時間収縮するミオクロニー発作、顔面体幹や四肢近位筋優位の持続性筋収縮を特徴とする強直発作、ガクガクと間欠的でリズミカルな短い筋収縮を繰り返す間代発作、力が抜ける脱力発作などがあります。全般非運動発作には、突然意識を失う欠神発作などがあります。

※2017年の発作型分類では、「起始」は省略可能とされていましたが、2025年の分類では、起始という言葉は削除されました。

てんかん病型の分類

てんかん病型分類は、てんかんという疾患の分類です。発作型に基づきますが、てんかん病型は1人の患者さんで1つです。

てんかんの病型は、どのような発作が起こるかによって以下の4つに分類されます。

表1 てんかん病型分類

| 焦点てんかん | 焦点起始発作のみを有する |

|---|---|

| 全般てんかん | 全般起始発作のみを有する |

| 全般焦点合併てんかん | 焦点起始発作と全般起始発作の両方がみられる |

| 病型不明てんかん | どの病型に分類されるか明らかでない |

全般てんかんは遺伝子の異常による素因性のものが多く、一般的にはおおよそ20〜25歳までに発症することが多いといわれています。これ以降の年齢で新規で発症した場合は、焦点てんかんである可能性が高いとされています。ただし焦点てんかんは、子どもや若い人でも発症することがあります。

てんかん症候群の分類

てんかんの発作型や、脳波検査、画像検査などの組み合わせから、特定のてんかん症候群に分類されるものもあります。2022年、ILAEはてんかん症候群を「臨床所⾒および脳波所⾒に特徴を有する集合体であり、その多くは特定の病因(構造的、素因性、代謝性、免疫性、感染性)によって裏づけられる2)」と定義しました。

てんかん症候群は全般、焦点、全般焦点合併の発作型によって分類されるだけでなく、発達性あるいはてんかん性脳症(DEE)を伴う症候群と進⾏性神経学的退⾏を伴う症候群といった別の概念も考慮して分類されることもあります。

原因(病因)分類

てんかんの原因(病因)は多岐に渡ります。ILAEの分類では下記の6つの病因に分類されます。

表2 てんかんの病因分類

| 構造的 | 脳の形成異常、脳性麻痺、脳外傷、脳腫瘍、脳卒中など |

|---|---|

| 素因性 | 遺伝子の異常によるもの |

| 感染性 | ウイルス性脳炎などの急性感染後遺症、神経嚢虫症、HIV脳症など |

| 代謝性 | 尿毒症、アミノ酸代謝異常症など、全身症状や生化学的変化を伴う代謝異常症 |

| 免疫性 | 免疫性によるもの |

| 病因不明 | 現時点で原因を特定できない |

かつては、原因が明確でないものも含め、なんらかの遺伝的要因が疑われる場合を「特発性」、明らかな疾患や外傷などによる場合を「症候性」と分類していました。近年の画像検査、遺伝学、免疫学の研究の進歩を反映して、より細かく病因を分類することが提唱されました。

現在は、特発性に相当するものを「素因性」と分類し、症候性に該当したものはより細かく「構造的」「感染性」「代謝性」「免疫性」に分類されるようになりました。また、これらのいずれにも該当しないものは「病因不明」とされます。

併存症

すべてのてんかん患者さんに対して、分類の各段階で、併存症を考慮することが重要であることが、ILAEの2017年分類で明記されました。併存症は、てんかんの治療に影響を及ぼします。また、疾患ではないですが、妊娠可能年齢の女性や高齢者では、治療薬の選択が異なります。

精神症状がある人は、抗てんかん発作薬で精神症状の副作用が出やすいので、そのようなリスクのある薬剤の使用を避けたり、発達障害があると行動異常の副作用が起きやすい薬剤もあるので、該当する薬剤を避けるなどの治療の工夫がされます。

てんかんの診断と治療

てんかんではない人を誤って診断しないよう、慎重な判断が求められます。初期治療の開始が遅れても、長期的な発作のコントロールに大きな差はないとされているため、確実な診断が重要です。診断的治療や、てんかんの疑いで治療を開始することは、一般的には慎むべきです。

てんかんは慢性の疾患であり、多くの場合緊急性はないので、焦らず正確に診断して、患者さんも医療者も納得したうえで治療を開始するのが、長期の治療を成功させるコツです。

てんかんの診断は、患者さんの人生に大きな影響を与えるため、診断を伝える際には戸惑いや不安、たくさんの疑問が生じることがあります。初回は驚きから説明が頭に入らず、後から疑問が生じることも不思議ではありません。

どの疾患も診断は重要ですが、てんかんでは特に丁寧に行う必要があります。医療者や患者さん、家族の誰かに疑問があれば、てんかんセンターを紹介するのも選択肢です。

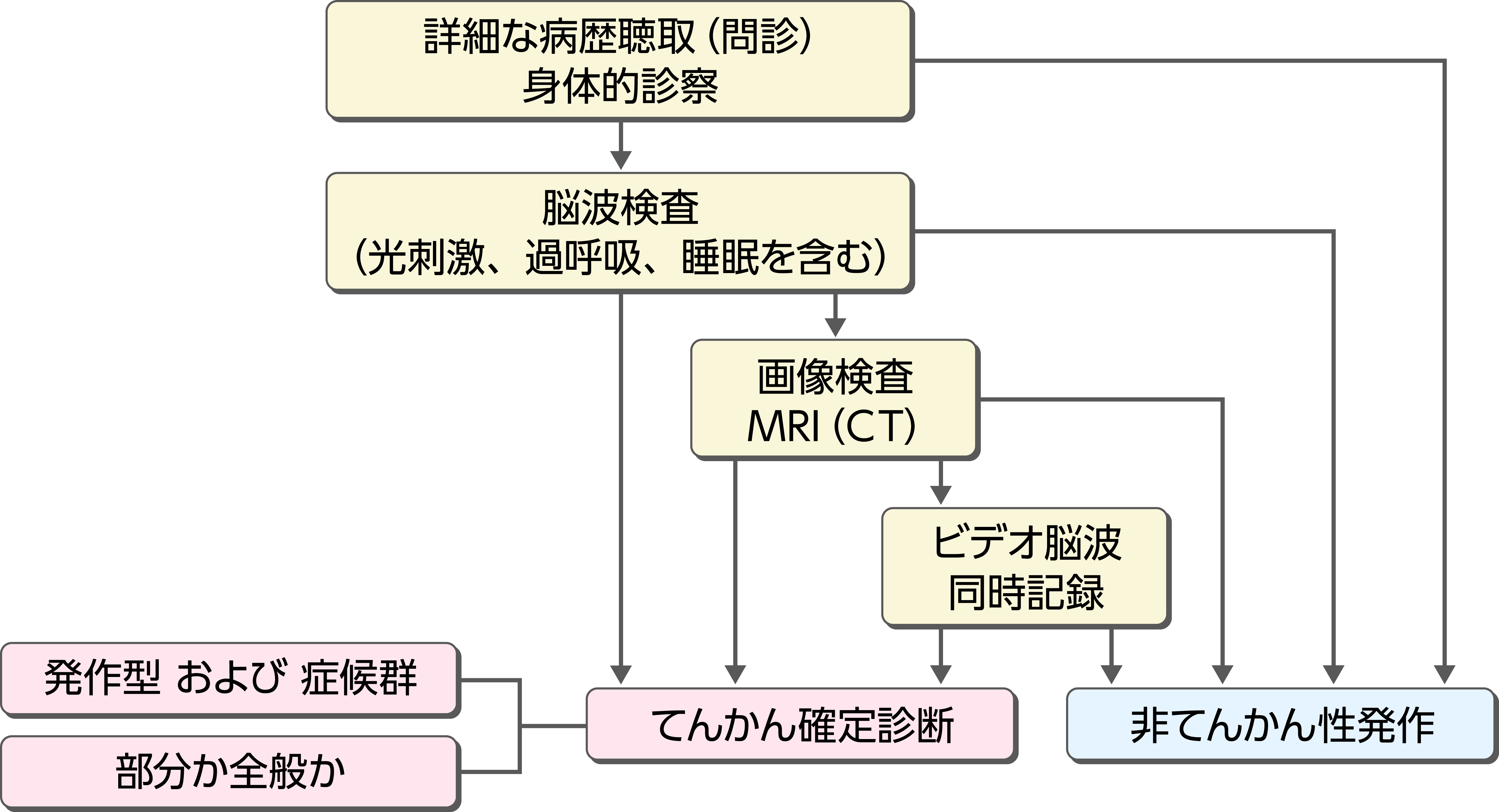

てんかんの診断の手順

図3 てんかんの診断の手順

「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかんの診断・分類,識別(REM睡眠行動異常症を含む).てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.15.より転載、一部改変

てんかんと診断するには、起きた症状がてんかん発作かどうかを見極めることが第一歩です。そのために、問診、脳波検査、MRIなどの画像診断、血液検査を組み合わせて評価します。

1:問診

問診は、最も重要な情報源です。発作の様子や開始時期、頻度、誘因の有無に加え、発病年齢(初回の非誘発性発作の年齢)、既往歴、併存疾患の有無、嗜好品の使用状況、家族歴、治療歴などを詳しく聞き取ります。

意識障害のある発作では、患者さん本人の自覚が乏しいため、発作時に撮影した動画や目撃者の証言が診断に役立ちます。発作の症状を正確に把握することが大切です。

てんかんは、脳卒中と並んで非常に頻度の高い神経疾患の1つです。珍しくない疾患ですが、誤診の多い疾患です。問診が重要であることは、てんかんの診断が難しい理由の1つかもしれません。

多彩な発作があるてんかんを正確に診断するためには、多くの知識と経験が必要です。判断に困ったら1人で悩まず、積極的にてんかん専門医やてんかんセンターへの紹介を検討することをおすすめします。

2:脳波検査

脳波検査では発作時だけでなく、発作が起きていないときにも、てんかん特有の異常波(発作間欠期てんかん性放電:IED)が確認できることがあり、診断の手がかりとなります。ただし、通常の外来で行う30分〜1時間程度の検査では異常がみつからないことも少なくありません。

また睡眠記録が得られないと、IEDの検出率は下がります。病的意義の乏しい波形を尖っているから、という理由でてんかんの診断の根拠にされてしまうこともあります。つまり検査自体の限界と、それを読んで解釈する医師の問題の両者があり得ます。

一方、脳波検査を繰り返すことで、成人では約7割の患者さんにてんかん波が認められるというデータもあります3)。また、数日間にわたり脳波とビデオ撮影を行う「長時間ビデオ脳波モニタリング検査」では、発作時の様子と脳波を同時に確認することができます。この検査によって、70~85%で発作が記録されたと報告4)されており、より正確な診断につながるとされています。

脳波検査で発作がないときにもIEDがあれば、高い特異度でてんかんを示唆しますが、残念ながら100%ではありません。ビデオ脳波モニタリングで発作時脳波変化を指摘できれば、その症状はてんかん発作だといえます。ただし、てんかん発作でも焦点意識保持発作の場合、頭皮(に電極をつける)脳波検査では発作時脳波変化がみられないこともしばしばあります。

脳波検査も、上手に利用できれば非常に有効な検査ですが、気をつけないと脳波の解釈を誤って、誤診に繋がることもあります。前後の文脈にもよりますが、戒めも含めて「てんかんの診断は脳波(だけ)でするものではない」といわれます。あくまで問診が主で、脳波は補助です。

3:脳の画像診断

脳の画像診断は、脳腫瘍や脳卒中など、てんかんの原因となりうる疾患の有無を調べるために行います。一般的にはCTよりも解像度の高く、小さな異常を捉えやすいMRIが推奨されます。なお、MRIはてんかんか否か直接診断するための検査ではなく、てんかんの原因の探索やほかの疾患の有無を確認することが目的です。

4:血液検査

血液検査は、低血糖や電解質異常など、てんかん発作に似た症状や急性症候性発作を起こす疾患を除外するために行われます。さらに抗てんかん発作薬の血中濃度を測定し、治療効果や服薬状況を確認する目的でも実施されます。

てんかんと間違われやすい疾患

てんかんと間違われやすい代表的な疾患として、失神と心因性非てんかん発作(PNES)があります。

失神

失神は、急な血圧低下などにより一時的に脳への血液が不足し、意識を失って倒れてしまうものです。立ちくらみ(起立性低血圧)や採血時に倒れるケース(神経調節性失神)も失神に含まれます。失神の際に、全身のぴくつきや強直がみられることがあり、これがてんかん発作と誤解される原因となります。けいれん性失神と呼ばれることもあります。

このように「けいれん」という言葉は、てんかん発作ではなくても使われることがあり、注意が必要です。これは、失神であり、てんかん発作ではありません。

致死的不整脈など、重篤な心疾患でも失神を起こすことがあり(心原性失神)、その場合は緊急性が高いため、てんかん発作の治療を進めるべき状況ではありません。

心因性非てんかん発作(PNES【ピーエヌイーエス】)

心因性非てんかん発作は、脳波の異常(脳のてんかん発作のメカニズム)を伴わないにもかかわらず、てんかんと似た症状が現れる状態です。発作という言葉が使われていますが、てんかん発作ではありません。

例えば、けいれん様の動きなどさまざまな異常な運動や、意識消失や記憶喪失などの症状がみられます。強いストレスや心理的葛藤が背景にあると考えられていますが、本人に心当たりがない場合もあります。

PNESは「機能性発作」あるいは「解離性障害」「転換性障害」などと呼ばれることがあります。過去には、ヒステリーや偽発作という呼び方もありましたが、これらの呼称が偏見や差別を招くため、避けるべきとされています。

PNESは詐病とも異なります。てんかんの患者さんがてんかん発作とPNESの両方を有することも時にあり、きちんと区別すること重要です。そのほか、抗てんかん発作薬は無効であるため、難治性てんかんと誤解される場合もあります。

てんかんの治療

てんかんの治療には、薬物療法や外科治療、食物療法、免疫療法などがあります。

薬物療法

てんかんの治療は、内服薬による薬物療法が基本です。発作型やてんかんの病型に応じて使用する薬剤が異なります。成人の新規発症てんかんに対しては、以下のような薬物が選択されます(表3)。

表3 成人新規発症てんかんに対する薬物療法の選択肢

| 病型 | 発作型 | 第一選択薬 | 第二選択薬 |

|---|---|---|---|

| 焦点てんかん | 焦点発作 | カルバマゼピン、ラモトリギン、レベチラセタム、ゾニサミド、トピラマート | フェニトイン、バルプロ酸※、クロバザム、クロナゼパム、フェノバルビタール、ガバペンチン、ペランパネル、ラコサミド |

| 全般てんかん | 強直間代発作 間代発作 |

バルプロ酸※ | ラモトリギン、レベチラセタム、トピラマート、ゾニサミド、クロバザム、フェノバルビタール、フェニトイン、ペランパネル |

| 欠神発作 | バルプロ酸※、エトスクシミド | ラモトリギン | |

| ミオクロニー発作 | バルプロ酸※、クロナゼパム | レベチラセタム、トピラマート、ピラセタム、フェノバルビタール、クロバザム | |

| 強直発作または脱力発作 | バルプロ酸※ | ラモトリギン、レベチラセタム、トピラマート |

「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:成人てんかんの薬物療法.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.27-31.をもとに作成

適切な薬を用いれば、1種類目で約47%の人が発作をコントロールできるとされています。また、2種類目で約13%、3種類目以降では4%程度が追加で発作が抑えられるデータがあり、2〜3種類の薬で、約60%以上がほぼ発作のない状態を維持できます5)。

それでも発作が治まらない場合は、薬剤抵抗性てんかん(難治性てんかん)と診断されます。この場合、薬を増やしても発作が治まる可能性は低く、この時点で診断自体を一度再検討することが重要です。てんかんなのに薬が効かない場合は、薬を正しく服用しているか、量は適切か、ほかの薬との相互作用はないかといった観点から見直す必要があります。

てんかんの診断の誤りや、適切ではない方法で薬が十分効果を発揮しない状態を「見せかけ」の薬剤抵抗性てんかんといいます。それらが除外された段階で、「真の」薬剤抵抗性てんかんと診断したら、外科治療や食事療法、免疫療法など、薬物療法以外の治療法がないか検討します。これらの判断が自施設で困難であれば、てんかんセンターに紹介する良いタイミングの1つでもあります。

外科治療

主に焦点てんかんで、てんかんの原因部位が特定され、外科治療が可能であれば、根治術(発作の消失が目標)として「手術」が検討されます。昔は、てんかんの外科治療は最後の手段とされてきましたが、医学が進歩し、現在は薬が効きにくいてんかんでも、手術の有効性が高いてんかんのタイプが診断できるようになりました。

その場合、薬の治療で粘るよりも早めに手術を行ったほうが、数年後の発作抑制率や生活の質が高いこともわかってきたため、薬剤抵抗性と判断したら、早めに手術の適応がないか調べることが推奨されています。小児では、てんかんの発達への影響を考慮し、より早期に手術を検討することもあります。

また、根治術ではなく、緩和術(発作回数を減らすことが目標)もあります。例えば、強直発作を代表とする発作で勢いよく転倒してしまい、怪我の危険が絶えない患者さん(しばしば保護帽を被っています)では、「脳梁離断術」という転倒発作(これは正式な発作型分類には含まれず、結果として転倒する発作をすべて含む呼称)の回数・危険を減らす効果のある手術の選択肢もあります。これは全般発作でも手術の対象になります。

そのほか、発作回数の減少を期待して、頸部の迷走神経に電極を巻きつけ、電気刺激する「迷走神経刺激療法」や、両側の視床に深部電極を定位的に埋め込み、電気刺激を与える「深部刺激療法」が選択されることもあります。これらは、根治術が実施できない症例、具体的には、てんかんの原因部位(焦点)が決められない、または焦点がある程度わかっていても、後遺症などの問題でその場所の切除や離断ができない症例などで選択されます。

食事療法・免疫療法

食事療法では、炭水化物を極力控え、脂質を多くする「ケトン食」が挙げられます。脳がケトン体をエネルギー源とすることで、発作が抑えられる場合があり、人によって高い効果を得られる可能性もあります。

成人では、忍容性の観点から「修正アトキンス食」という糖質制限をやや緩めた(といっても15g/日)食事量が行われることが多いです。また、発作の原因に免疫の関与が疑われる場合には、免疫治療を行うことがあります。

てんかん看護に大切な視点

てんかんは、患者さんの生活や人生に長く影響を及ぼす“慢性の疾患”です。だからこそ、看護師には医療的なケアだけでなく、生活・心理・社会的な視点をもった「包括的ケア」が求められます。

発作時の観察や介助はもちろん、てんかんのある人が抱えるさまざまな悩み(薬の副作用、学校や仕事、妊娠・出産、運転免許、差別や偏見、告知の悩みなど)に気づき、寄り添う姿勢が大切です。

次の記事では、このような課題と向き合う「てんかん看護」について、詳しく解説します。引用・参考文献

1)⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:ILAEてんかん発作型・分類2017:日本語版.「てんかん研究」2019;37(1):19.2)⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:てんかん症候群の分類と定義のための⽅法論と症候群⼀覧:ILAE 疾病分類・定義作業部会報告書.「てんかん研究」 2024;41(3):543.

3)Baldin E, Hauser,et al:Yield of epileptiform electroencephalogram abnormalities in incident unprovoked seizures: a population-based study.Epilepsia 2014;55(9):1390.

4)「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかん診療のための検査.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.20.

5)Kwan P,et al:Early identification of refractory epilepsy 2000;342(5):318.

・ ⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:ILAEてんかん発作型・分類2017:日本語版.「てんかん研究」2019;37(1):6-14,15-23,24-36.

・⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:ILAE による特発性全般てんかん症候群の定義:ILAE 疾 病分類・定義作業部会の公式声明.「てんかん研究」2024;41(3):703-31.

・⽇本てんかん学会分類・⽤語委員会,編:てんかん症候群の分類と定義のための⽅法論と症候群 ⼀覧:ILAE 疾病分類・定義作業部会報告書.「てんかん研究」2024;41(3):542-60.

・Reichsoellner J,et al:Idiopathic generalised epilepsy of late onset: a separate nosological entity?.J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81(11):1218-22.

・ 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかんの診断・分類,識別(REM睡眠行動異常症を含む).てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.8,15.

・ 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:成人てんかんの薬物療法.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.3-4.

・ILAE(International League Against Epilepsy):Updated classification of epileptic seizures (2025).(2025年7月1日閲覧)https://www.ilae.org/updated-classification-epileptic-seizures-2025