【連載】てんかんケア完全ガイド|基礎から応用知識を現場で活かす!

てんかん看護│発作時の対応、看護計画、生活支援のポイント

てんかん看護│発作時の対応、看護計画、生活支援のポイント

- 公開日: 2025/9/30

てんかん看護に求められる包括的ケア

てんかんは、全身けいれんや突然の発作など、緊急対応が必要なイメージが強い疾患です。確かに、発作時の迅速な対応は重要ですが、それだけがすべてではありません。

てんかんはあらゆる年齢で発症し、長期的な付き合いが求められる慢性の神経疾患です。発作そのものへの対応だけでなく、患者さんが抱える生活上の課題や心理社会的な悩みにも寄り添う「包括的な視点」が、看護師に求められます。

てんかんとは

てんかんとは、大脳の神経細胞が突発的に過剰興奮することでてんかん発作を繰り返す慢性の神経疾患です。てんかん発作の症状や程度には個人差があり、全身けいれんや意識障害を伴うこともあれば、部分的なしびれやけいれんにとどまるものまで多岐にわたります。多くのてんかん発作は数分以内に自然に収束しますが、なかには長時間持続したり、短時間で発作を繰り返し、その間に意識が回復しない状態が続く発作(てんかん重積状態)もあります。

一方で、てんかんは薬物療法により発作をコントロールできる可能性が高く、約70~80%の患者さんが抗てんかん発作薬による治療によって発作が抑制されると報告されています。

てんかん患者さんの生活課題と看護の役割

抗てんかん発作薬により多くの患者さんでてんかん発作が抑えられ、長期間にわたり発作が認められないケースもあります。ただし、てんかん自体が完治するとは限らず、長期的な服薬や経過観察が必要です。だからこそ、患者さん自身がてんかんと付き合いながら、安定した日常生活を送るための支援が求められます。

社会にはてんかんに対する偏見や差別が残っており、患者さんは就学・就労・結婚・妊娠・出産など、人生のさまざまな場面で不利益を被る可能性もあります。例えば、通学や就職に制限を感じたり、診断によって職を失ったり、そのほかにも妊娠可能年齢の女性が薬物治療による胎児への影響に悩んだりするなど、社会的・心理的な課題も少なくありません。

こうした課題は人によって異なりますが、てんかんがその人の人生に及ぼす影響を理解する視点が大切です。以下は、てんかんのある人が抱えやすい悩みの一例です。

てんかんのある人が抱えやすい悩みの例

・薬の副作用、服薬継続への不安

・学校・仕事・結婚・妊娠・出産などのライフイベントへの影響

・運転免許の取得や更新の制限

・てんかんを他人に伝えるか、秘密にすべきかという葛藤

・偏見や差別的な対応を受ける不安

・患者さん本人のてんかんへの偏見

・不安や抑うつ、記憶力の低下などの精神的・認知的問題

・発達障害や知的障害との併存

・経済的な負担、自立への不安

・小児科から成人医療へのスムーズな移行(トランジション)

てんかんを発作時の対応だけでなく、日常生活や将来の不安、人間関係にも密接にかかわる「慢性疾患」として捉えることが重要です。

看護師をはじめとする医療従事者は、発作時の対応や服薬管理といった医療的な支援だけでなく、生活面での社会的・精神的なサポートや医療制度の情報提供など、包括的なケアが求められます。

発作以外の生活上の課題にも配慮し、患者さんとその家族が安心して社会生活を送れるよう支援するため患者さんの生活状況をよく把握し、医師やリハビリ、心理士、薬剤師、ワーカーなどと情報共有しながら、患者さんや家族とともに解決に導くことが、重要な役割といえます。

てんかん発作時の対応とケア

発作は突然始まることが多く、転倒や事故のリスクを伴います。現場では冷静かつ迅速な対応が重要です。ここでは、転倒を伴う発作を例に、基本的な対応とケアの流れを整理するとともに、発作中の観察と記録のポイントについても整理します。

転倒を伴う発作の場合の対応とケア

転倒を伴う発作に対応するために、まずは、患者さんの発作時の様子の情報収集が必要になります。具体的には、どのような倒れ方をするのか(棒状に転倒、「く」の字に曲がって転倒、急に脱力して転倒、右に倒れやすい、左に倒れやすいなど)、どのくらいの頻度で起こるか、などこういったことを把握したうえで、発作時の対応を行います。

つまり、事前に情報を得ることで、看護師はどのような行動や対策をとれば転倒を防げるのかを考えやすくなります。

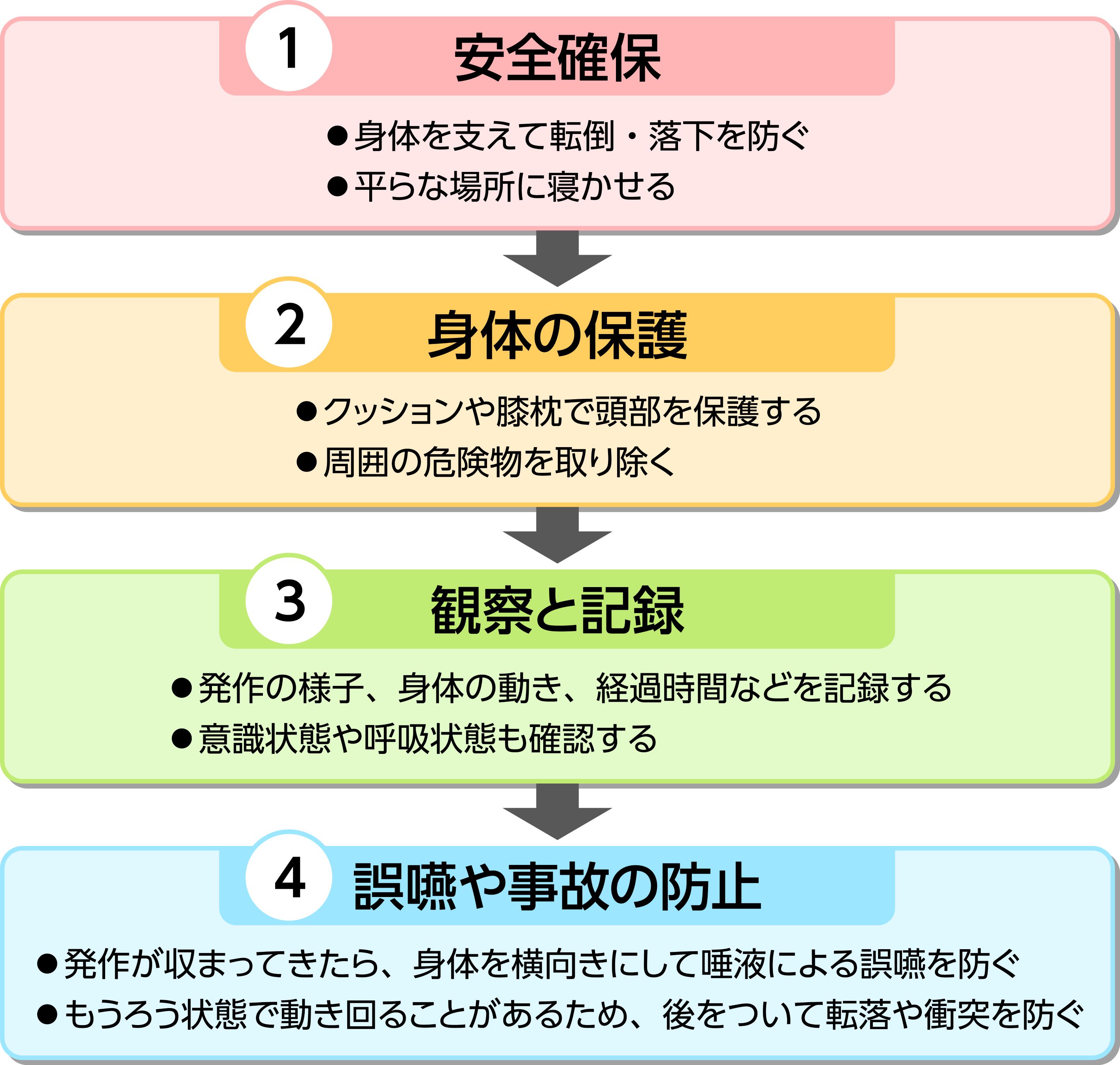

図1 転倒を伴う発作時の対応

①安全確保

転倒を伴うてんかん発作時の対応では、患者さんの安全確保が最優先です。立位や座位で発作が始まった場合は、転倒や椅子からの落下を防ぐために身体を支え、可能であれば床におろし、平らな場所に寝かせます。

②身体の保護

その後、頭部にクッションなどを入れるか、看護師の膝に頭部を乗せるなどして頭部を保護しながら、周囲にある危険物や手に持っているもの、メガネなど身につけているものも取り除きます。てんかん発作の多くは短時間で自然に収まるため、看護師はその場を離れずに安全を確保しながら経過を見守ります。

③観察と記録

発作中は、症状や経過を的確に把握するための観察と記録を行います。発作の様子、持続時間、眼球の動き、四肢の左右差、意識の回復状況などを、時間の流れに沿って詳細に記録します。

例えば強直間代発作では、発作中に全身が硬直や一時的な意識消失、呼吸停止がみられます。ただし、発作が次第に収まると呼吸が再開するため、気道確保や酸素投与、血圧測定、ルート確保などの処置は多くの場合は不要です。しかし、発作が長引く場合や呼吸の再開が確認できない場合には、速やかに医師へ報告し、適切な対応に移る必要があります。

④誤嚥や事故の防止

呼吸が再開して一気に息を吸い込む際、全身が弛緩して唾液の分泌が増加します。この状態では誤嚥のリスクがあるため、終わりに近づいたタイミングで身体を横向きにし、発作が終わって大きな呼吸をするときに唾液を誤嚥しないようにします。

また、発作後にもうろう状態となり、意識がないまま動き回ることがあります。目的なく歩き回るため、自ら危機回避ができません。転落や衝突など事故を防ぐため、患者さんが意識を取り戻すまでそばについて観察し、誘導をします。また、動かせるものは動かし、患者さんが転倒しないように心がけます。

ただし、無理に制止しようとすると、強い力で振りほどかれたり、突き飛ばされたりすることもあるので注意が必要です。患者さんも看護師に怪我をさせたいわけではないため、看護師も患者さんも怪我をしないように心がけましょう。

観察と記録のポイント

てんかん発作時は、患者さんの安全を確保したうえで、時間経過に沿って発作症状を正確かつ詳細に観察し、記録することが重要です。そのためには、てんかん発作の種類ごとにみられる症状について理解し、個々の患者さんの発作の現れ方を事前に把握しておく必要があります。

以下に、主なてんかん発作の種類と特徴を表にまとめました(表1)。

表1 主なてんかん発作の種類と特徴

| 発作の種類 | 主な特徴 | 意識状態 |

|---|---|---|

| 全般強直間代発作 | ・全身の筋肉が突っ張るように強直した後、ガクガクとした間代性けいれんが続く ・一時的に呼吸が停止するが、発作が収まると徐々に再開する |

意識なし(意識消失) |

| 焦点起始両側強直間代発作 | ・片側の四肢や顔面のけいれんなどで始まり、全身性けいれんへ移行 ・眼球や四肢の症状に左右差がみられることがある |

脳での興奮が広がるとともに意識消失 |

| 欠神発作 | ・急に反応がなくなり、数秒~数10秒ほど動作が止まる ・表情がうつろになり、瞬きや口をもぐもぐするなどの動きがみられる |

一過性の意識消失 |

| 脱力発作 | ・突然、全身または一部の力が抜けて崩れるように倒れる | 転倒後に意識消失を伴うことがある |

| ミオクロニー発作 | ・上肢や肩・体幹にピクッとした素早い筋収縮が起こる | 意識減損を伴うことがある |

このように、発作の種類によって症状の現れ方が異なります。

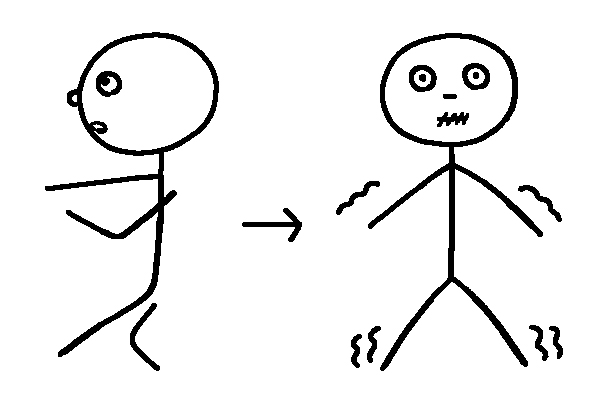

発作中に動きがみられた部位や症状の変化は、簡単な人型のイラストを用いてメモをして記録しておくと、その後の評価や診断に有効です。文字で記録するよりも、素早く発作時の様子を記録することができます。

図2 発作時のイラスト例

例えば上の図の左のイラストは、頭部右向き・右偏視、右口角の引きつり、右上下肢伸展、左上下肢屈曲を伴う全身強直けいれんの様子を示しています。その後、徐々に頭部・眼球が正中位となり、四肢を伸展させながら全身をガクガクと震わせている様子を、右イラストで示しています。

上記のような明らかに意識がない強直間代けいれんなどでは不要な場合もありますが、意識状態の確認も重要です。発作時には、主に以下のようなことを確認します。

・自身の名前を答えられるか

・何か簡単な単語を覚えられるか

・簡単な指示を伝え、それができるか

・簡単なものをみせ、それがなにか答えられるか

・なにに使うものであるかわかるか(ペンを渡して書くそぶりができたり、携帯を渡して耳にあてたりなど)

そして発作後は、発作中に伝えた言葉を覚えているかなど質問し、発作中の意識レベルを評価します。あわせて、発作の前兆症状の有無や内容についても聞き取りし、記録しておくことも大切です。

なお、観察した内容は診断や治療方針の決定に役立つため、観察すべき点について医師と共有しておくとよいでしょう。

てんかん発作間欠期の注意と対応

発作の誘発要因の把握と予防

てんかん発作は、睡眠不足や疲労、ストレス、月経、アルコールの摂取などの影響を受けやすいといわれています。特に、入院初期など生活環境の変化によって睡眠リズムが乱れると、発作が誘発されやすくなるため、注意が必要です。発作の誘発要因は患者さんごとに異なるため、発作を引き起こしやすい状況や傾向を理解し、発作の回避に繋がる環境調整を行います。

個別性に応じた発作時対応の事前計画

時間帯(朝方・昼過ぎなど)、場面(食事中・入浴中など)、てんかん発作の種類(強直発作・脱力発作など)には個人差があるため、患者さんの発作パターンを把握するために本人や家族からの情報収集が不可欠です。その情報をもとに、発作時の対応を事前に計画します。発作の有無にかかわらず、常に発作リスクを想定したケアを行うことが重要です。

転倒への備えと環境整備

転倒を伴うてんかん発作は、事故のリスクが高くなるため、特に注意が必要です。発作時の倒れ方には、主に①くの字に曲がってから倒れる、②全身が硬直して棒のように倒れる、③全身が脱力して崩れるように倒れる、の大きく分けて3つのタイプがあります。

それぞれの特徴に応じて看護師の立ち位置や付き添い方を工夫し、発作時に即座に身体を支えられるように備えることが重要です。また、倒れやすい方向を把握しておくと、より的確な対応に繋がります。さらに、ベッド柵の隙間を塞ぐ、椅子の位置にクッションを置く、壁や床材を安全な素材にするなど、環境整備も事故防止に有効な対策です。

減薬時のリスク管理

抗てんかん発作薬の減量により、てんかん発作のリスクが高まる可能性があります。薬剤ごとに半減期が異なるため、それを考慮して注意すべき時期を予測します。また、患者さんにも発作リスクについて説明し、安全策として不用意な離床や移動を控えるよう指導することが大切です。こうした説明は退院後、自ら患者さんが危機回避することにも役立ちます。

てんかん患者さんの看護計画(例)

てんかん患者さんの看護では、発作や誘発因子、治療状況に応じて、個別性が高い観察とケアが求められます。退院後の生活も見据えて、患者さん自身が危機回避できるよう、指導していくことも必要です。

今回は「左前方に転倒しやすいてんかんの患者さん」を例に看護計画を紹介します。

この患者さんのてんかん発作には以下のような特徴がみられます。・立位時には左前方に転倒しやすい

・30秒ほどで意識が回復する

・1日2~3回出現する

・3~5秒ほど発作の前兆(発作が起こる感覚)があり、その後転倒する発作に至ることがある

・前兆で治まることもある

・発作の誘発因子は、寝不足、ストレス、入浴時やトイレなど緊張が解けるときなど

・左手や左前額部に傷痕がみられる

看護師の見守りのもと、受傷なく過ごすことができる

自ら危機回避できる

観察計画(O-P) ・発作状況(意識の有無、転倒の有無、側方性、前兆の有無、発作の有無、持続時間)

・抗てんかん発作薬の副作用の有無と出現時間(ふらつき、めまいなど)

・血液データ(抗てんかん発作薬の血中濃度)

・睡眠状況と日中の活動状況

・移動時にナースコールを使用しているか

・精神状態

・ストレスの有無(表情や言動から推察)

・発作前の状況(新たな誘発因子の発見)

・前兆を自覚した際に、立位や座位であれば、安全な姿勢がとれているか

・ベット柵が上がっているか

・ふらつきや発作頻度に応じて車椅子使用の必要性を検討

・抗てんかん発作薬の増減

ケア計画・援助計画(O-P) ・移動時:必ず看護師が左側後方から介助を行う

・入浴時:

①看護師2名以上で介助

②安全バー付きのシャワーチェアーを使用

③脱衣所では必ず椅子に座って着替える

④シャワーチェアーや脱衣室の椅子の前に看護師が必ず常駐

⑤入浴時間は短時間に設定する

・トイレ:

①障害者用トイレを使用(男性用小便器は使用しない)

②看護師が常に付き添う、もしくは安全ベルトを着用

③看護師が離れる場合は、終了時に必ずナースコールを押すよう促す

・不眠時:必要に応じて頓用の睡眠薬を提案する

・発作時:医師の指示のもと、頓用薬の使用を検討する

・時間を決めて、傾聴の時間を設ける

・前兆が続いている場合は、ナースステーションで観察を行う

教育計画(E-P) ・移動時は、必ずナースコールで看護師を呼ぶように指導する

・発作の前兆時も、すぐにナースコールを使用するよう説明する

・座位や立位時に前兆がある場合は、必ずしゃがむように指導する

・発作が起きやすい状況を理解し、自ら判断できるよう誘発因子の把握を支援する

・服薬指導

参考文献

・ 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会,編:てんかん重積状態.てんかん診療ガイドライン2018 第3版.医学書院,2018,p.1.・厚生労働省:てんかん対策.(2025年7月4日閲覧)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00008.html

・赤松直樹:神経疾患の新しい治療―現場で必須の知識と今後の展望― 5.てんかん.日本内科学会雑誌 2013;102(8):1946-51.

・静岡てんかん・神経医療センター:第5章 けいれんを伴う発作(強直間代発作).(2025年7月4日閲覧) https://shizuokamind.hosp.go.jp/epilepsy-info/news/n2-6/

イラスト/こさかいずみ