【肝硬変】メカニズムと検査値編

【肝硬変】メカニズムと検査値編

- 公開日: 2014/3/29

臨床の現場で検査値を活用していくためには、疾患のメカニズムとのかかわりを念頭に置きながら読み取っていくことが大切です。

臓器の働きや疾患がどのようにして起こるかを確認し、検査値の動きと読み取るためのポイントを解説します。

肝硬変のメカニズム

多くの肝細胞が壊死し、肝臓が高度に線維化することで、肺小葉構造の破壊と再生結節の形成が進み、非可逆的な変化を来した病態が肝硬変です。

肝硬変の9割近くが、ウイルス性慢性肝炎から進展したと考えられています。臨床的な分類として、黄疸、腹水、肝不全症状のない状態を「代償期」、これらの症状を呈する状態を「非代償期」と呼びます。

肝硬変では、肝炎でもみられる全身倦怠感や黄疸などに加え、より多彩な症状が現れます。

浮腫や腹水は、アルブミンの合成能が低下することで、アルブミンの膠質浸透圧によって血管内に留まっていた水分が血管から組織へと染み出して起こります。

また、肝臓が硬くなっているため、肝臓に運ばれる血液がスムーズに流入できず、行き場がなくなった血液が他の経路を探します。

これによって生じるのが、門脈・肝動脈と肝静脈に形成されるシャントです。

門脈圧が亢進した結果、通常は門脈→肝臓→下大静脈と流れる血液が、食道や胃周辺の静脈系、腸骨静脈に側副血行路を形成します。

前者にできるのが食道静脈瘤、後者が直腸静脈瘤です。腹壁の下の臍静脈を通ると、「メドゥサの頭」と呼ばれる、臍から放射状の静脈怒張がみられるようになります。

側副血行路のメカニズム

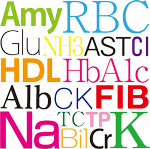

続いては「肝疾患を疑うときに行う検査と検査値」についてです。