器械出しの第一歩! 手術器械の種類と使い方|メス、剪刀、鑷子、鉗子、持針器、鉤

器械出しの第一歩! 手術器械の種類と使い方|メス、剪刀、鑷子、鉗子、持針器、鉤

- 公開日: 2023/4/29

手術室特有の器械出し看護

手術室では術前・術中・術後を通して、患者さんの安全を守り円滑に手術を進めるために、外回り看護師と器械出し看護師が手術を担当します。特に器械出し看護師は、清潔ガウンと手袋を装着し、術者のそばで手術器械を渡す特殊な役割を持っています。円滑に手術を進めるためには、術野を見ながら手術進行を先読みし、術者が必要としている器械を渡さなければなりません。そのためには、解剖や術式といった知識だけでなく、器械の名前や使用方法の知識ががもちろん必要となります。さらに、渡された器械を術者が持ち替えていては、手術の進行を止めてしまうことになるため、器械を的確に手渡す技術も器械出し看護には必要です。そこで、今回は手術器械の種類や使い方、渡し方についてお話しします。

共通器械と特殊器械

手術器械は大きく分けて、共通器械と特殊器械の2つに大別されます。共通器械は、どの診療科でも共通して使用する器械で、ドラマなどでもよく知られているメスやコッヘルなどが該当します。殊器械は診療科ごとに特殊な形状や用途を持った器械です。特殊器械は種類も数も非常に多いため、ここでは共通器械について説明します。

手術器械の種類

手術器械はメス、剪刀、鑷子、鉗子、持針器、鉤の6つに大きく分けられます。

1)メス

メスは「ナイフ」を意味するオランダ語の「mes」が由来となっている非常に鋭利な刃物で、皮膚や粘膜、血管などの組織の切開や剥離をする際に使います。英語では「スカルペル(scalpel)」と言いますので、商品名などでスカルペルと表記されていることも多いです。

メスは実際に切開するメス刃(ブレード)と、柄となるメスホルダー(メスハンドル)から構成されています。一般的に、ディスポーザブルのメス刃をリユースのメスホルダーに装着して使用します。最近では、メス刃とメスホルダーの着脱時の切創事故予防のため、メスホルダーにメス刃が装着された状態ですべてがディスポーザブルとなっているメスも販売されています。

メス刃にはさまざまな形の刃がありますが、その形状から円刃刀と尖刃刀の2種類に大きく分けられ、形状ごとに番号が付いています。一般的に10番台の刃のほうが小さく、20番台の刃のほうが大きくなっています。

①円刃刀

円刃刀は刃先が丸みを帯びていて、主に皮膚切開に使います。10番、15番、21番などが該当します。小さな切開であったり、細かく弯曲する切開には、刃の小さい15番を使います。開腹手術など大きな皮膚切開時には21番を使います。

②尖刃刀

尖刃刀は刃の先端が尖っていて、腹腔鏡下手術でトロッカーを挿入する際の皮膚の小切開や軟部組織の切開、剥離など、細かな作業に使います。11番、12番、25番などが該当します。特に12番は鎌のような形状で、人工股関節置換術の術後に、股関節が外転しにくい場合に、内転筋腱を切離する際などに使用します。

メスホルダーはメスハンドルとも呼ばれ、メスを使用する際に術者が握るハンドルとなる部分です。大きさや長さによって番号が付けられおり、10番台のメス刃にはNo.3を、大きい刃である20番台のメス刃にはNo.4のメスホルダーを使います。

| メスホルダー | 円刃刀 | 尖刃刀 |

No.3 No.7  |

No.10 No.15  |

No.11 No.12  |

No.4 |

No.21 |

No.25 |

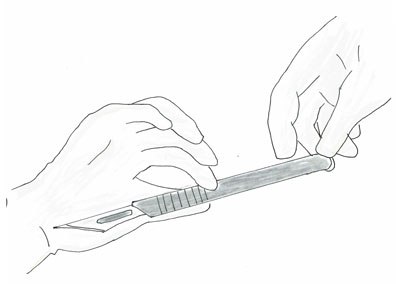

メスホルダーにメス刃を装着する際は、メスホルダーの先端の溝に沿わせてメス刃をスライドさせて装着します。直接手で行うと切創のリスクが高いため、メス刃把持専用の鉗子を用いて、切創を予防する必要があります。また、はめ込む部分は一定の向きにしか入らないようになっており、メスホルダーの突起部分と刃の溝が合うように、向きを合わせて装着しないと切創事故につながるため、注意が必要です。

術者に渡すときのPOINT

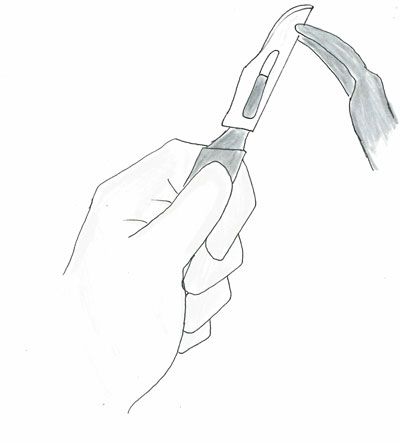

術者に渡す際は、メスホルダーのメス刃に近い部分を刃の背側から覆うように持ちます。そして、メスホルダーの中央部分が術者の手の平におさまるように確実に渡します。

術者から戻ってくるときは直接受け取らずに、ニュートラルゾーンを設けて、膿盆などに返してもらいます。器械台で保管しているメスは、自身の切創予防のため、目の届くわかりやすい場所に置きます。器械出しが交代した際に見失わないように、器械台上のメスの位置を施設ごとに決めておくとうよいです。

2)剪刀

剪刀とは所謂「はさみ」です。皮膚や腹膜、血管などの組織だけでなく、縫合糸やドレープ、テープなど様々な物を切る(切開・切離)ために使います。また、切るだけでなく、丸みを帯びた刃先を閉じた状態で組織を剥がす(鈍的剥離)する時にも使用します。そのため、刃の大きさや形状、柄の長さなどたくさんの種類の剪刀が存在します。

まず、大きな違いとして、刃が真っ直ぐな「直剪刀」と刃が弯曲している「曲剪刀」で分けられます。

①直剪刀

どのような剪刀でも刃先が真っ直ぐであれば直剪刀と呼びますが、直剪刀とは主に刃先が丸みを帯びており、長さが14cm程度の剪刀を指します。使用用途としては、主に器械出し看護師が、糸やガーゼ、ドレープなどの衛生材料を切るときなどに使用します。使用用途から雑用の剪刀と捉えられ、「雑剪」とも呼ばれています。その他には、摘出した標本を切り開くときや、術野で使用することは少ないですが、血管などの組織を真っすぐ切開する時やなどに使用します。

②曲剪刀

曲剪刀は、弯曲した刃先を活かして、術野で切開や切離、剥離に使用します。直(ちょく)と曲(きょく)は聞き間違いが発生しやすいため、「まがり」と呼び、聞き分けやすくしていることが多いです。後述する剪刀も含め、術野で医師が使用する剪刀は基本的に曲剪刀です。