包帯法|目的、巻き方の手順、注意点

包帯法|目的、巻き方の手順、注意点

- 公開日: 2021/8/21

包帯法とは

一般的に、巻軸包帯、三角巾、腹帯を用いて、創部の保護や骨折部位の固定を行うことを包帯法といいます。

創傷処置を行う際、創部を保護するためにさまざまなドレッシング材が使用されます。包帯も創部を保護するために使用されますが、ドレッシング材の進化により、包帯を用いることは減ってきています。それでも、身体の凹凸に対応でき、通気性がよいという点において、包帯を用いて創部を保護することが有用な場合もあります。

また包帯は、骨折の治療におけるギプス固定にも用いられます。

包帯法の目的

包帯法の主な目的は次のとおりです。

①保護:巻軸包帯だけでなく、布類を用いて創部を保護します。

②圧迫:止血目的、浮腫を軽減させる目的で圧迫します。

③固定:骨折した部位を固定するギプスシャーレや副え木を固定します。

④支持:貼付した塗り薬やドレッシング材がずれないように支持します。

包帯の種類と特徴

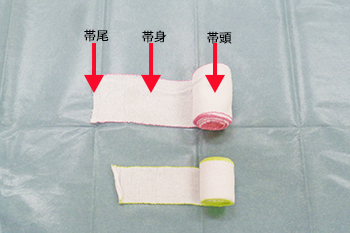

1)巻軸包帯

巻軸包帯は、素材によって伸縮性があるものとないものとがあります。伸縮性がある巻軸包帯は弾性包帯と呼ばれ、身体にぴったりと装着できることから、関節部など動きがある部分の保護や固定に使われます。

一方、伸縮性がない巻軸包帯は過度に圧迫されにくく、循環障害が起きにくいため、副え木の固定で用いられます。巻軸包帯の各部の名称は次のとおりです。

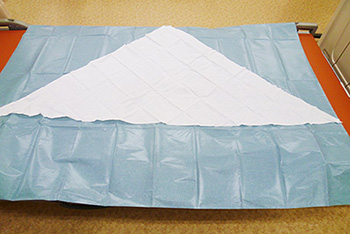

2)三角巾

三角巾は正方形の布を対角線に2つ折りしたものです。布が大きく患部を広く覆うことができるため、応急処置として患部を保護・固定する際に用いられます。

3)腹帯

腹部手術後の創部の保護、固定をする際に用いられます。

用途に応じた巻き方の手順

1)環行帯

同じ部位に、包帯を環状に重ねて巻いていく方法です。包帯の巻き始め、巻き終わりに用います。

2)らせん帯

包帯を1/2~1/3程度重ねながら、らせん状に巻く方法です。広範囲の保護・固定をする場合や、ガーゼの保護や副え木を固定する場合などに用いられます。

3)麦穂帯(ばくすいたい)

手関節、足関節、股関節、肩といった屈曲する部位、下腿などの太さが一定でない部位に対して行われる方法です。八の字を描くように巻きます。

麦穂帯は、関節部分をきれいに覆うことができるだけでなく、各関節の良肢位*を保ったまま固定できます。

*関節が動かない場合でも、日常生活動作において影響が少ない関節の角度のこと。ここでいう影響とは、関節の拘縮や筋肉の萎縮を最小限にするという意味がある。

4)折転帯(せってんたい)

前腕、下腿など太さが変化する部位に、包帯を折り返しながら巻く方法です。折り返すことで包帯が解けにくくなり、広範囲に巻くことができます。