ストーマ(コロストミー・イレオストミー・ウロストミー)の合併症|ストーマ造設術後のトラブルとケア

ストーマ(コロストミー・イレオストミー・ウロストミー)の合併症|ストーマ造設術後のトラブルとケア

- 公開日: 2023/2/3

ここでは、術後や入院中に注意が必要なストーマ合併症(早期合併症)やストーマ周囲皮膚障害などのストーマのトラブルについて解説します。

ストーマ合併症

早期合併症と晩期合併症

ストーマ合併症には、早期合併症と晩期合併症があります(表1)。早期合併症は、術後早期に発生する合併症で、その多くは外科的手技など手術の侵襲や患者さんの身体状況が起因しています。

| 早期合併症 | ストーマ壊死 | 血流障害によりストーマに虚血が生じ壊死に陥った状態 |

| ストーマ脱落 | ストーマが腹腔内に引き込まれて陥没した状態 | |

| ストーマ周囲膿瘍 | ストーマ周囲に形成された膿瘍 | |

| ストーマ粘膜皮膚接合部離開 | ストーマ粘膜と皮膚の縫合部が離開した状態 | |

| ストーマ閉塞 | ストーマの排泄口が狭窄したり、閉塞したりすることにより、排泄物を十分に排出できない状態 | |

| 晩期合併症 | ストーマ狭窄 | ストーマ内腔が狭窄し、排泄に支障をきたす状態 |

| ストーマ脱出 | ストーマ粘膜が異常に飛び出した状態 | |

| 傍ストーマヘルニア | ストーマ孔に発生した腹壁ヘルニア | |

| ストーマ瘻孔 | ストーマ脚(ストーマ造設上移動させた腸管の部分)に生じた外瘻 | |

| ストーマ周囲静脈瘤 | ストーマ粘膜と周囲皮膚に生じた静脈瘤。肝硬変、原発性硬化性胆管炎、肝腫瘍などの肝疾患、門脈圧亢進症などにより、腸管の静脈と腹壁の静脈との間にシャントが形成されることで起こる。時に大出血に至ることがある |

晩期合併症は退院してがんや炎症性腸疾患などの原疾患の進行や加齢に伴う腹筋などの筋肉の衰え、ならびに社会生活を送る中で生じてくる合併症で、その原因の多くはストーマ管理の問題です。

術後は、早期合併症の早期発見に努め、異常を発見したら主治医に報告します。また、ストーマ管理を検討する必要があるため、皮膚・排泄ケア認定看護師などストーマについて専門知識のある看護師との連携も重要です。

主な早期合併症

ストーマ粘膜皮膚接合部離開

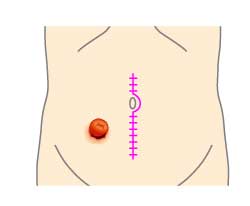

早期合併症の中でも特に注意したいのが、ストーマ粘膜皮膚接合部離開です。ストーマの粘膜と皮膚との縫合部の癒合が不良で、縫合した部位に沿って離開し、縫合部の組織が露出した状態です(図1)。そのため、ストーマが大きくなっているようにみえます。

主な原因は血流障害で、糖尿病や低栄養の患者さん、高齢者では注意が必要です。

離開部の粘膜に排泄物が入り込み、感染しやすくなるため洗浄が大切です。発赤・腫脹・疼痛の有無など、感染徴候に注意します。感染がみられる場合、膿の貯留を防ぐために、洗浄を頻回にすることが必要になることがあります。

また離開部では、常に浸出液が分泌されているため、面板が密着しにくいなど、管理が困難になります。粉状やペースト状の皮膚保護剤を充填するなど、便が侵入しないように離開部を保護します。

ストーマ粘膜皮膚接合部離開により、ストーマ脱落、感染によるストーマ周囲膿瘍が生じることがあります。

ストーマ壊死

血流障害によりストーマ粘膜が壊死に陥った状態です。まれではありますが、終末期など患者さんの全身状態が不良な場合や、非常に条件が悪い状況での緊急手術などの際に生じることがあります。

ストーマの色調は暗紫色~黒色に変色します。壊死した部分は脱落するため、ストーマが狭窄し排泄が困難になります。虚血や狭窄の程度により対応は異なり、再造設や下剤で便を柔らかくするなどの処置を行います。

ストーマ脱落

ストーマが腹腔内に引き込まれて、腹壁筋層より下に落ち込んだ状態です。手術時の固定不良、重度の肥満により高いテンションがかかることなどにより生じますが、頻度はまれです。

周囲皮膚の感染徴候や腹痛や発熱などの腹膜炎症状の有無に注意します。腹膜炎を起こした場合は、再手術になります。

ストーマ周囲皮膚障害

ストーマ周囲皮膚障害は、最も起こりやすく、患者さんのQOLにも大きく影響するストーマ保有者の最も重要な合併症です。ストーマ近接部、皮膚保護材部(面板貼付部)、皮膚保護材外部に(図2)、紅斑、炎症、表皮剥離、びらん、潰瘍、肥厚などが生じた状態です。

皮膚障害を放置してしまうと、どんどんと悪化してしまうため、早期発見が重要です。

観察のポイント

観察については、ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール「ABCD-Stoma○Rストーマ」(図3)を活用するとよいでしょう。実際にスコアをつけなくても、観察部位や観察項目の参考になります。

ストーマ近接部、皮膚保護材部(面板貼付部)、皮膚保護材外部の部位ごとに、紅斑、びらん、水疱・膿疱、潰瘍などの皮膚障害があるか、ある場合は、その程度を確認していきます。

観察した結果は、必ず記録しましょう。他のスタッフと情報を共有するためにも、デジタルカメラなどで撮影し、写真を残しておくとよいでしょう。さらに、記録の際に「ABCD-Stoma®ストーマ」を使用すると、情報を共有しやすくなります。

対応・ケア

皮膚障害の原因を見極めることが大切です。原因に応じて、ケアを検討します。

排泄物によるもの

消化器系ストーマ(コロストミー・イレオストミー)の場合は便、尿路ストーマ(ウロストミー)の場合は尿の付着によって、皮膚が浸軟し、ここに細菌や排泄物の刺激性物質が入り込み、びらんを生じます。表皮剥離にとどまることが多く、真皮まで至るびらんは少ないです。

ウロストミーでは、尿は便よりも刺激が少ないため、急激に悪化することはあまりありません。しかし、週単位、月単位で徐々に悪化するため、発見しにくいという面もあります。炎症が長期にわたると、表皮が肥厚し、装具の貼付が難しくなることがあります。

対応としては、排泄物を取り除いた後洗浄を行い、皮膚を清潔に保つようにします。面板の密着性、ストーマ孔のサイズなど、漏れる原因をアセスメントし、対応策を検討します(「ストーマ装具の装着・交換|ストーマ(コロストミー・イレオストミー・ウロストミー)の術後のケア、『ストーマ孔のカット』・『面板の貼付』参照」)。

皮膚の常在菌によるもの

汗が毛嚢にたまることにより、常在菌が繁殖し、汗疹や毛嚢炎などを生じます。しっかりと洗浄することで、自然に治癒することがほとんどです。日ごろの洗浄ケアを見直しましょう。

毛が多い人の場合は、シェービングをして洗うことも考慮します。

真菌によるもの

がん化学療法、ステロイド療法中など免疫が低下している患者さんでは、皮膚カンジダ症など真菌感染による皮膚障害が生じやすくなります。

この場合、痒みがあるからといって、安易にステロイド軟膏を塗布しないようにします。一時的にかゆみが治まりますが、その後、悪化してしまいます。必ず皮膚科医につなげましょう。

皮膚保護剤によるもの

頻度は少ないものの、皮膚保護剤に含まれている成分が合わず、皮膚障害が起こることがあります。皮膚保護剤を別の成分のものに変更することを考慮します。

引用・参考文献

1)日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会,編:ストーマ・排泄リハビリテーション学用語集第4版.金原出版,2020.

2)前田耕太郎,編:ストーマケアに役立つ知識の整理と活用.WOC Nursing 2016;4(12):p58-66.

3)宮嶋正子,監:はじめてでもやさしいストーマ・排泄ケア 基礎知識とケアの実践.Gakken,2018.

4)日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術教育委員会:ABCD-Stoma®ケア.2014.https://jwocm.org/wp-content/uploads/2020/12/ABCD-Stoma%E3%82%B1%E3%82%A2.pdf(2023年1月20日閲覧 会員のみ)