記事一覧

15件/4060件

第11回 基本を押さえる!がん疼痛の薬物療法

疼痛のある患者さんには、我慢させないためのペインコントロールが積極的に行われています。ここでは痛みのケアを行ううえで必要な、薬物療法の基礎知識を解説します。 がん疼痛における薬物療法の5原則とは? WHO(世界保健機関)は、がん疼痛治療の目標を「痛みに

【検査値】時系列で読んでみよう!

急性期や急変時は患者さんの状態が刻々と変化しています。 患者さんの状態が、回復に向かっているのか、悪化しているのか、検査データから把握できます。 今回は事例を使って、「経過を追う検査データの読み方」を解説します。 事例 Aさん 39歳 女

【看護倫理・事例】第10回<解決編>家族が患者本人に告知を希望しないケース

日々の看護のなかに意外に多く潜んでいる倫理的問題。それらの解決のためには、倫理的問題に気づくセンスが欠かせません。 第9回で紹介したケース【家族が患者本人に告知を希望しないケース】について、5つのポイントを確認しながら、解決策を考えてみましょう。 5つのポイント「

【問題15】500m×3本を、24時間 小児用ルートで投与する時、1分間の滴下数は?

問題 小児用ルートを使用して、●●輸液500m×3本を、24時間で投与する指示を受けました。 1分間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約63滴 解説 小児用ルートは1

パニック値とは何か?

検査値の読み方を理解していれば、患者さんの状態と組み合わせることで、より早く的確にアセスメントできるでしょう。 看護師が注目すべき検査値を、医師の視点から解説します。 パニック値とは? パニック値とは、「基準値から明らかに外れていて、危機的な状態であ

第11回 血ガスを分析!【COPDの場合】

血液ガス分析で得られた検査結果からは何を読み取れるのでしょうか。病態別の事例をもとに解説します。 事例 呼吸苦が強くなり、在宅酸素療法を開始したCOPD患者さん(70歳代 男性) 血液ガスデータ pH 7.38 PaO2 59.1

クレアチニン値が正常なら、腎機能も正常?

検査値の読み方を理解していれば、患者さんの状態と組み合わせることで、より早く的確にアセスメントできるでしょう。 看護師が注目すべき検査値を、医師の視点から解説します。 クレアチニン値が正常なら腎機能も正常? クレアチニン値は、腎機能が3分の1まで

CRPが上昇していなければ、炎症は起きていない?

検査値の読み方を理解していれば、患者さんの状態と組み合わせることで、より早く的確にアセスメントできるでしょう。 看護師が注目すべき検査値を、医師の視点から解説します。 CRPが上がっていなければ、炎症はおきていない? CRPは代表的な炎症マーカー

【えんげ食に触れてみよう!】イベント参加者募集中!

いつもナース専科をご利用いただき、ありがとうございます。 ナース専科を運営している株式会社エス・エム・エスでは、昨年2013年11月22日に高齢者介護に携われている方々向けに「おうちでできる えんげ食」という書籍を発行いたしました。 おかげさまで発行から1年を

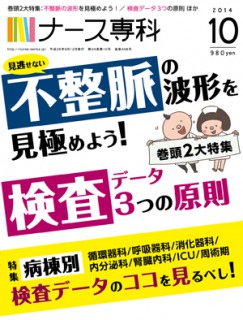

ナース専科2014年10月号『不整脈の波形を見極めよう!』

ナース専科2014年10月号『不整脈の波形を見極めよう!』内容 書誌情報 発売 2014年9月12日 版型 A4変形判 ページ数 136 定価 907円+税 心電図と検査値を1冊で!

【問題14】200mlを50ml/h 成人用ルートで投与する時、10秒間の滴下数は?

問題 成人用ルートを使用して、△△輸液200mlを50ml/hで投与する指示を受けました。 10秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約3滴 解説 成人用ルートは1m

白血球数が減少したら、炎症は改善しているの?

検査値の読み方を理解していれば、患者さんの状態と組み合わせることで、より早く的確にアセスメントできるでしょう。 看護師が注目すべき検査値を、医師の視点から解説します。 「白血球数の減少=炎症が改善している」は正しい? 「白血球数の減少=炎症が改善して

サードスペースってなに? 術後の輸液管理はナゼ難しい?

輸液管理にはさまざまな確認事項があります。ここでは、輸液を行う看護師が確実に押さえておきたい内容をまとめて解説します。 【関連記事】 ● 輸液管理で見逃しちゃいけないポイントは? ● 1日当たりの最低必要尿量の基準ってどのくらい? ● 【連載】IN/OUT

第10回 知っておきたい鎮痛薬の基礎知識

疼痛のある患者さんには、我慢させないためのペインコントロールが積極的に行われています。ここでは痛みのケアを行ううえで必要な、薬物療法について解説します。 鎮痛薬は相乗効果を期待して併用するのが基本 鎮痛薬とは、狭義では麻薬性鎮痛薬や拮抗性鎮痛薬の「オピ

【問題13】抗生剤と生食50mlを、小児用ルート 60分間で投与する時、10秒間の滴下数は?

問題 小児用ルートを使用して、●●抗生剤を、50ml生理食塩水で溶解して、60分間で投与する指示を受けました。 10秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約8滴 解説