筋肉注射のコツをおさらいしよう!|穿刺部位、手順、注意点

筋肉注射のコツをおさらいしよう!|穿刺部位、手順、注意点

- 公開日: 2014/4/1

- 更新日: 2025/10/21

筋肉注射とは

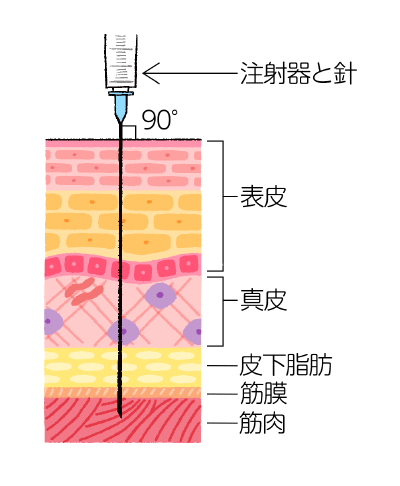

筋肉注射は、薬剤を筋肉内に直接投与する方法です。表皮、真皮、皮下組織を通り、筋組織まで針を穿刺して、薬剤を投与することで比較的速やかに身体に取り込ませることができます。例えば、皮下注射は皮下組織に薬剤を投与するため吸収は比較的緩徐であるのに対して、筋肉注射は血流の豊富な筋肉に投与するため吸収速度が速いのが特徴です。そのため、筋肉注射は経口投与ができない患者さんや経口投与の際に通過する消化管で分解されやすい薬剤などを使用する場合に実施が検討されます。

筋肉注射で使用される薬剤には以下のものがあります。

表1 筋肉注射となる主な薬剤

| ワクチン | 新型コロナウイルスワクチン(mRNAワクチン)、5種類混合ワクチン、破傷風トキソイドなど |

| 抗精神病薬 | ハロペリドール、リスペリドンなど |

| 鎮痛薬・制吐薬 | モルヒネ、メトクロプラミドなど |

筋肉注射の部位

筋肉注射は、薬剤を安全に筋肉内へ届けるため、解剖学的に血管や神経が多く走行していない部位が選ばれます。主な注射部位は以下の通りです。

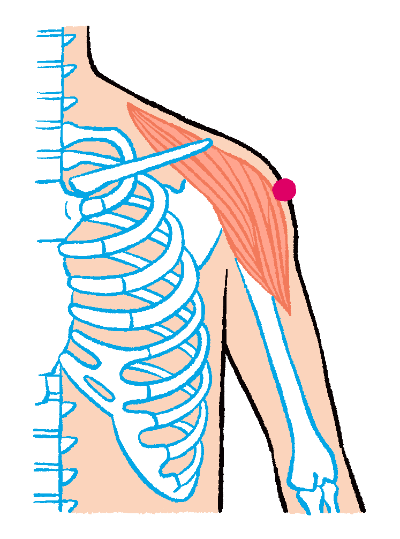

1.上腕外側部(三角筋)

・ワクチン接種に多く用いられる部位。新型コロナウイルスワクチンでは三角筋中央部が標準とされています。

・肩峰から指2~3本下、上腕骨外側中央付近を目安にします。

・肩峰には腋窩神経が走行しているため、神経の走行に気を付けます。

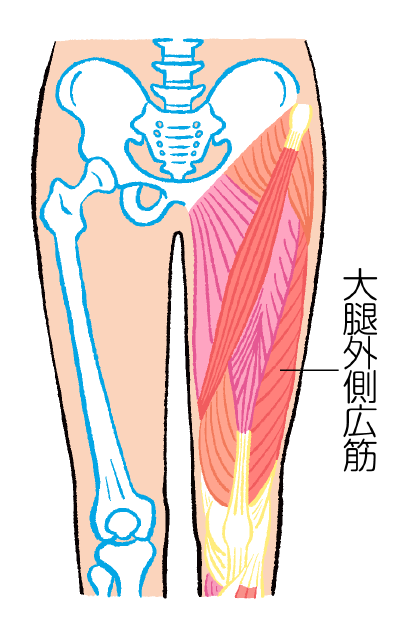

2.大腿外側広筋

・成人だけでなく小児や乳児でも選択される部位。

・大腿の前面外側に位置し、血管や神経が少なく、針の刺入が容易。

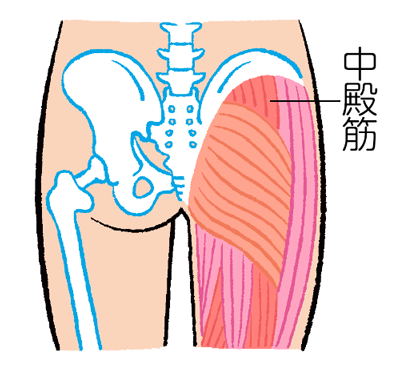

3.臀部(股関節外側・中殿筋部)

・坐骨神経の損傷リスクがあるため、臀部上外側を選択します。

・骨盤の大転子を指標にします。

筋肉注射の手順

準備

筋肉注射に必要な物品は以下の通りです。

1.薬剤の準備

2薬剤に合わせたシリンジ

3.筋肉注射用針(21〜23G。新型コロナワクチンでは通常25G、長さ25mmのものを使うが、年齢・体格に応じて適宜変更する)

4.消毒用アルコール綿

5.手袋、ガーゼ

6.針廃棄用ボックス

実施

1.患者さんへの説明と同意

・患者さんに名乗ってもらい、名前や生年月日を確認します。

・注射の目的、効果などについて説明します。

・不安を軽減することで筋緊張を和らげ、痛みの軽減にもつながります。

2.注射部位の選定と体位の保持

・三角筋では腕を軽く下げ、リラックスさせます。新型コロナウイルスワクチンでは三角筋が選択されます。

・大腿部では仰臥位、殿部では腹臥位または側臥位を取ります。

3.皮膚消毒

・アルコール綿で穿刺部の中心から外側に向かって円を描くように消毒。

4.針の刺入

・注射器を、ペンを持つようにシリンジを持ち、刺入角度を調整します。

・筋肉注射は皮膚に対して45〜90°で刺入します。角度は筋肉の厚みに応じて調整します。

・三角筋の場合は皮膚を軽くつまみながら、臀部や大腿部の場合は皮膚を軽く張りながら穿刺します。

・できるだけ素早く筋肉内まで穿刺することが痛み軽減に繋がる可能性があります。

5.薬液の注入

・ゆっくりと一定の速度で注入します。

・新型コロナワクチン接種では逆血確認は不要です。

6.抜針と止血

・針を素早く抜き、直ちにガーゼなどで圧迫します。

7.観察

・注射後はアナフィラキシーなどの急性反応に注意して観察を行います。

・特に新型コロナワクチン接種では15〜30分の経過観察が必要で、接種日は激しい運動は控えてもらうことを説明します。

筋肉注射は、基本的には注射後に注射部位を揉まないとされています。ただし、薬液を広く拡散させて組織に浸透させる目的であったり、薬液が拡散することで毛細血管に多く接するようにして薬液の血管内への吸収を促進させる目的であったり、早く吸収されることで疼痛の緩和目的であったり、場合によっては揉むこともあります。

添付文書に揉まないよう記載がある薬液としては、エビリファイ、サンドスタチン、リスパダール等があります。