麻酔器を使用したマスク換気|画像で手順を解説

麻酔器を使用したマスク換気|画像で手順を解説

- 公開日: 2022/4/1

今回は麻酔器を使用したマスク換気方法を解説します。日頃、麻酔科医が行っている気道確保方法を知ることで、麻酔科医の処置介助や急変時の対応など、いざというときに役立ててもらえたら幸いです。麻酔器を使用するには、麻酔器の基本構造を知っていること、麻酔器の始業点検が済んでいることが前提になります(麻酔器の構造を知ろう・麻酔器の始業点検の内容を参考にしてください)。

麻酔器を使用したマスク換気の手順

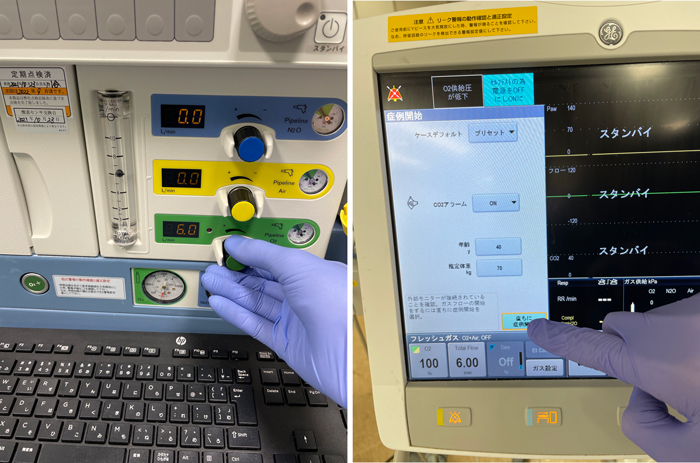

1.麻酔器の酸素流量を上げる

患者さんの呼吸停止が確認されたら、すぐに用手的にマスク換気ができるように準備します。基本的には6L/分で酸素を流し始めます。酸素を流し、流量を変更する方法は、酸素流量ノブをひねるタイプ、タッチパネルで操作するタイプなど麻酔器の機種によって異なります。通常の麻酔器は始業点検後、酸素を流し始めると自動的に手動換気モードになりますが、念のため手動(用手)と器械換気切り替えスイッチが手動(用手)換気になっていることを確認しましょう。

2.気道確保の姿勢を取る(舌根沈下の解除)

患者さんの頭部を後屈し、下顎を挙上して舌根沈下による上気道閉塞・狭窄を解除します。必要なら経口エアウェイを挿入します。頭の下に円座枕を入れスニッフィングポシション(嗅ぐような姿勢)を取ると、さらに気道が開通しやすくなります。頚椎損傷や後屈制限のある患者さんの場合、下顎挙上と開口よる気道確保を行います。

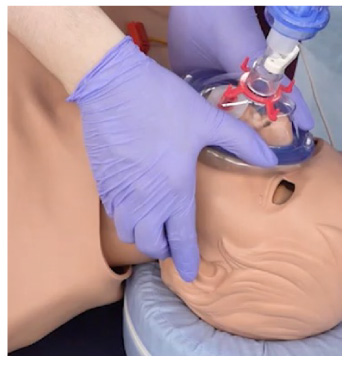

3.フェイスマスクを密着する

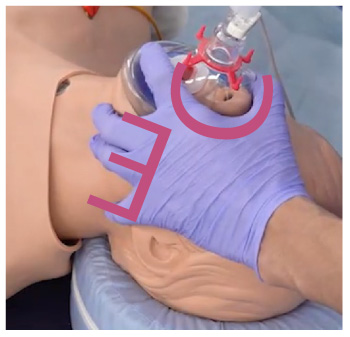

マスクを患者さんの口と鼻を覆って密着させ、ガス漏れがないように押さえます。麻酔器は右手で操作するよう規格が統一されていますので、マスクは左手で患者さんに当て、右手で麻酔器の調整やバギングを行います。

このとき、左手はCE法でマスクを把持します。親指と人差し指でマスク上部を包むように持つとC型になり、マスク全体を患者さんの顔に押し当てます。下顎を持つ残りの3本の指がE型に見えるので、CE法と呼ばれます。小指の使い方も重要で、下顎を持ち上げるよう(下顎挙上)に保つのがコツです。立派なあご髭や総入れ歯を外した状態などでは、ガスが漏れやすくマスクフィットが難しくなります。

4.用手(手動)換気を開始

気道確保の体位を取りマスクを密着させ、陽圧換気を開始します。圧力をかけてガスを肺に送り込むのが陽圧換気です。呼吸回路内にガスが流れ、マスクが密着され、回路内が陽圧になる必要があります。つまり、マスクが患者さんの顔に密着してガス漏れがない状態で、呼吸回路とバッグ内に酸素が満ちて、そのバッグにたまった酸素を押し入れることで初めて気道から肺へ陽圧をかけられます。

APL弁が開放状態(0cmH2O)では呼吸回路内に陽圧がかけられませんので、まずは20cmH2O程度に圧設定します。APL弁とは、用手換気時に呼吸回路内にかかる圧の上限値を設定する弁です。20cmH2Oで換気が容易にできれば設定圧を下げてよいですし、換気が入らなければさらに高い圧に設定する必要もあります。ガスを送る圧が20-25cmH2O以上になると、食道から胃へガスが入りやすくなるので注意しましょう。過剰に高い圧力が肺にかかると肺損傷のリスクにもなります。

APL設定圧と実際の気道内圧は同じではないことは覚えておきましょう。特に上気道閉塞があったり、マスクの密着が不十分でリークがある場合、気道にはガスが送り込まれませんので気道にかかる圧(気道内圧)はAPL設定圧より低くなります。換気が適切にできているか、呼吸バッグを押して送気した際の胸の上がり、バッグへの呼気ガスの戻り、カプノメータによる呼気CO2波形、マスクからガス漏れがないことなど確認します。気道確保が不十分だったり、高い圧で換気を行った際には胃にガスが入り上腹部が膨らんでくることがあります。全身麻酔の導入時では、舌根沈下が解除されても換気が入らないこともあります。この場合、声帯が閉じていて換気が入らないケースが多く、筋弛緩薬が効いてくると声帯が開いて換気ができるようになってきます。

肥満や上気道狭窄がある患者さんでは適正な換気を試みても20cmH2Oより高い圧で換気が必要なこともあります。その場合、40-50cmH2O以上にAPL弁を調整してより高い気道内圧をかけられるようにします。1人法のマスク換気で難渋する場合は、2人法で行うこともあります。2人法では、1人が両手でマスクをフィットさせ、もう1人が呼吸バッグを押して換気します。

APL弁の下にある「●」や「■」等の印部分が圧設定する基準点です。

参考文献

●D Saddawaki-Konefka, SL Hung, RM Kacmarek, et al. Optimizing Mask Ventilation: Literature Review and Development of a Conceptual Framework. Respiratory Care 2015 ;60 (12):1834-40.

●公益社団法人 日本麻酔科学会 気道管理ガイドライン2014(日本語訳) <2015年4月28日改訂>(2022年3月23日閲覧)https://anesth.or.jp/files/pdf/20150427-2guidelin.pdf

●UpToDate: Management of the difficult airway for general anesthesia in adults.

https://www.uptodate.com/contents/management-of-the-difficult-airway-for-general-anesthesia-in-adults(2022年3月23日閲覧)