医療・看護技術から探す

「医療・看護技術から探す」の記事一覧

15件/1634件

第19回 自覚症状で捉える“何かヘンだ”―急性の「気分不快」

はっきりとした予兆もなく、患者さんが急変したり、重篤な疾患が進行していたりする経験があると思います。そのような急変に先立って、先輩の看護師や医師から「あの患者、何かヘンだよね」という直感的な台詞を聞いたことがあるかもしれません。 この連載では、急変前の「何かヘン」と

2015/12/20

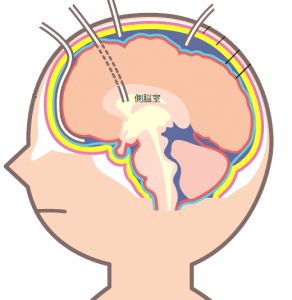

脳室ドレナージ 排液の色・拍動・量の見方

▼ドレーン(ドレナージ)について、まとめて読むならコチラ ドレーンとは|ドレーンの種類と管理 ポイント1 排液の色をみる こんなときは正常! 赤い血性 → 淡血性 → 淡黄色 → 無色・透明と変化する 脳室ドレナージは、脳内出

2015/12/20

【脳神経外科系】ドレーン急変のアセスメントのポイント

関連記事 ■意識障害に伴う5つの危険な症状 ■第8回 中枢神経系アセスメント-瞳孔反射の見方・眼球運動の試験 ■ドレーン管理のアセスメントのポイント【脳神経外科系】 ポイント1 バイタルサインと瞳孔をみる 脳神経外科領域のドレナージを受けている患者さんは

2015/12/19

膿胸ドレーン管理(膿胸ドレナージ)のアセスメント

膿胸とは? 胸膜の炎症によって胸腔内に膿性胸水が貯留した状態 膿胸ドレナージの目的 胸腔ドレナージでの排膿と洗浄 アセスメントのポイント 排液をみる 膿胸は、急性膿胸(発症から3カ月以内)と慢性膿胸(3カ月以上遷延したもの)の2つに

2015/12/18

これだけ覚える! 術後ドレーン管理(排液)のアセスメント

【関連記事】 ● 腹腔ドレーンのアセスメントのポイント【排液の量・色・合併症/刺入部】 ● 脳室ドレナージ 排液の色・拍動・量の見方 ● いくつ知ってる? 胸腔ドレーンの4つの観察項目 ▼ドレーン(ドレナージ)について、まとめて読むならコチラ ドレ

2015/12/17

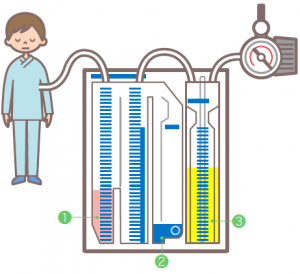

【気胸の看護】ドレーン管理(3)「全身状態」をみる

関連記事 ■【気胸の看護】 原因とメカニズム ■【気胸の看護】ドレーン管理(1)「エアリーク」をみる ■【気胸の看護】ドレーン管理(2)「呼吸性移動」を見る ポイント3 全身状態をみる ① 呼吸状態 胸腔ドレナージの場合、まずは呼吸状態をみ

2015/12/16

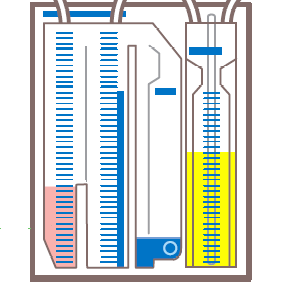

【気胸の看護】ドレーン管理(2)「呼吸性移動」を見る

関連記事 ■【気胸の看護】 原因とメカニズム ■【気胸の看護】ドレーン管理(1)「エアリーク」をみる ■【気胸の看護】ドレーン管理(3)「全身状態」をみる ポイント2 呼吸性移動をみる 呼吸性移動って何? 呼吸に連動した水封室の水面の動きを

2015/12/15

第27回 体温調節の熱産生・熱放散のメカニズム

ヒトの深部体温は37℃程度で、多少の変動はあるにせよ、極めて狭い範囲に保たれています。さまざまな状況の変化に乱されることなく体温が一定しているのは、生体が常に熱のバランスを取ってくれているからです。 今回は熱産生・熱放散のメカニズムを振り返ることにより、調節機構が合

2015/12/14

【気胸の看護】ドレーン管理(1)「エアリーク」をみる

関連記事 ■【気胸の看護】 原因とメカニズム ■【気胸の看護】ドレーン管理(2)「呼吸性移動」を見る ■【気胸の看護】ドレーン管理(3)「全身状態」をみる ポイント1 エアリークをみる エアリークとは? 一般的にエアリークとは「空気

2015/12/14

第18回 急変の予兆を知る 「行動」で捉える“何かヘンだ”

はっきりとした予兆もなく、患者さんが急変したり、重篤な疾患が進行していたりする経験があると思います。そのような急変に先立って、先輩の看護師や医師から「あの患者、何かヘンだよね」という直感的な台詞を聞いたことがあるかもしれません。 この連載では、急変前の「何かヘン」と

2015/12/13

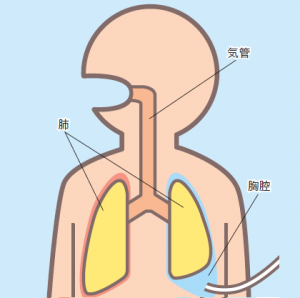

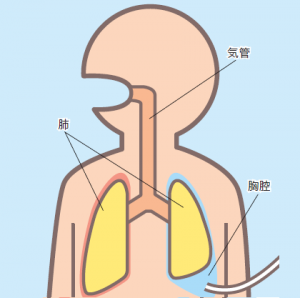

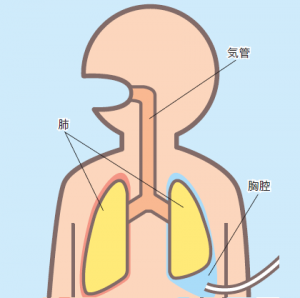

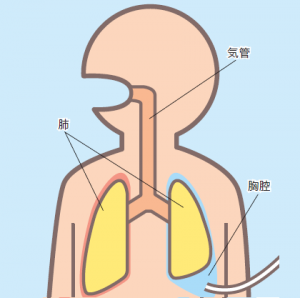

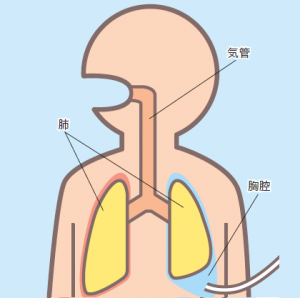

【気胸の看護】 原因とメカニズム

関連記事 ■【気胸の看護】ドレーン管理(1)「エアリーク」をみる ■【気胸の看護】ドレーン管理(2)「呼吸性移動」を見る ■【気胸の看護】ドレーン管理(3)「全身状態」をみる 自然気胸の原因とメカニズム 気胸は、壁側胸膜や臓側胸膜に開いた穴から、

2015/12/13

腹腔ドレーンの目的と留置部位・排出メカニズム

主に腹腔内にある臓器の切除後に、死腔となって、液が貯留しやすい部位に留置されます。ドレーンは、患者さんの腹腔内がどうなっているのかという情報を得るためだけでなく、治療や貯留されているものを排液するためなどでも留置されています。そこで日々のアセスメントや観察が重要になってき

2015/12/12

脳室・脳槽・硬膜外ドレーン、脊髄ドレーン(スパイナルドレーン)の留置部位と排出メカニズム

▼ドレーン(ドレナージ)について、まとめて読むならコチラ ドレーンとは|ドレーンの種類と管理 ドレナージの目的と留置部位 脳腫瘍・脳出血・クモ膜下出血術後の髄液を排出 →脳室 急性水頭症の髄液を排出 →脳室 開頭術後の血液を排出

2015/12/11

胸腔ドレーンの目的と挿入部位・排出メカニズム

胸腔ドレナージとほかの部位のドレナージの根本的な違いは、胸腔内の陰圧を維持する必要があることです。胸腔ドレーンを大気に解放すると、胸腔内の陰圧が保たれなくなり、肺の虚脱を引き起こします。 また、感染を起こさないためにも、ドレーン回路は閉鎖するのが原則です。回路の構造を理

2015/12/10

第4回 エンゼルケアの基本④エンゼルメイクの使用器具

患者さんがご臨終を迎え、本人の人格やその尊厳を失わないよう、ご遺体がケアする人の手を離れるまでケアを行なう「エンゼルケア(逝去時ケア)」。本連載ではそのエンゼルケアの実践法を解説します。 第3回では、包帯で手首をしばった部分に圧迫跡ができ、不可逆変化により元

2015/12/8