医療・看護技術から探す

「医療・看護技術から探す」の記事一覧

15件/1634件

第16回 SpO2が70%台になってしまった患者さん(その2)

今月の事例 [さくらさん から提供された事例] 慢性心不全の患者さんが肺炎を併発し、入院してきた83歳の患者さん。入院時より経鼻カニューラで3L/分で酸素を投与していました。入院時の医師からの指示は「SpO2 92%未満で酸素を1Lずつ上げる、リザーバー

2015/8/3

第1回 急変を見抜くには「ホメオスタシス」を理解する!

はっきりとした予兆もなく、患者さんが急変したり、重篤な疾患が進行していたりする経験があると思います。そのような急変に先立って、先輩の看護師や医師から「あの患者、何かヘンだよね」という直感的な台詞を聞いたことがあるかもしれません。 この連載では、急変前の「何かヘン」と

2015/8/2

「インシジョン」「インセン」「インチュベーション」「インバギ」ってなに?

日常の看護業務でよく耳にする専門用語や今さら聞けない業界用語、最近出てきた新しい用語などを解説します。 『インシジョン』([英]incision) 切開のこと、皮膚を切って開くことをいいます。主な切開として、帝王切開や気管切開があります。 気管切

2015/7/30

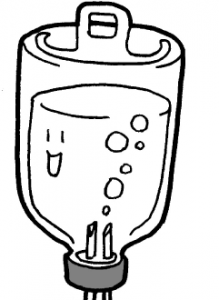

第3回 清潔度が高く圧迫の軽減を実現した末梢静脈カテーテルの固定手順【PR】

多くの入院患者さんに対して行われる輸液療法。体液バランス、電解質補正や薬剤投与など医療現場では欠かせない治療です。 しかし、その反面、医療事故の原因となったり、感染リスクとなったりすることがあります。そこで今回は、より安全安心な看護を目指して、3人の看護師が協力し合

2015/7/26

第4回 どうやる? 外科手術周術期のオーラルマネジメント

手術室看護師はどこをみる? みなさん、こんにちは。今回のテーマは、「外科手術の周術期管理と口腔ケア(その1)」です。 第1回でお話したように、口腔ケアを含むオーラルマネジメントは、各チーム医療の場面で重要な役割を果たします。 「外科手術周術期にお

2015/7/23

「イレウス」「イーシージー」「イーコリ」「インシデント」ってなに?

日常の看護業務でよく耳にする専門用語や今さら聞けない業界用語、最近出てきた新しい用語などを解説します。 『イレウス』([英]ileus) 腸閉塞のこと。排便や排ガスなどの腸管内容が通過できず、腸内に滞ってしまう病態を総称します。分類としては機械的イレウ

2015/7/22

「アプガースコア」「アンポウ」「アクエキシツ」ってなに?

日常の看護業務でよく耳にする専門用語や今さら聞けない業界用語、最近出てきた新しい用語などを解説します。 『アプガースコア』([英]APGAR score) 新生児の状態を表すために点数化したもの。アメリカの女性麻酔医であるヴァージニア・アプガー (Vi

2015/7/21

「アイウエオチップス」「アニソコ」「アンギオ」「アンビュー」ってなに?

日常の看護業務でよく耳にする専門用語や今さら聞けない業界用語、最近出てきた新しい用語などを解説します。 『アイウエオチップス』([略語]AIUEOTIPS) 意識障害を起こした患者さんを判断する場合の鑑別診断法です。意識障害の原因について、頭文字をとっ

2015/7/20

点滴するときの血管探し、4つのポイント

点滴するときの血管探しについて、ねじ子先生が4つのポイントに絞って、わかりやすく解説します。 ポイント1 痛くないところに指す ポイント2 なるべく動きの少ないところに指す ポイント3 太くてまっすぐな血管を狙う

2015/7/20

「アプニア」「アポる」「アレスト」「アンプ」ってなに?

日常の看護業務でよく耳にする専門用語や今さら聞けない業界用語、最近出てきた新しい用語などを解説します。 『アプニア』([英]apnea) 無呼吸のこと。頭蓋内圧の急激な上昇や低下、鎮痛薬の過剰投与などによって起きます。 【関連記事】 ● 呼吸音の聴

2015/7/19

肺機能検査ってなんですか?

いまさら聞けない呼吸器検査の基本を解説します。今回は「肺機能検査」です。 肺機能検査とは、呼吸機能検査ともいい、呼気や吸気の量、スピードなどを調べるものです。 ゆっくり吸ったり吐いたりして調べた値と、急いで吸ったり吐いたりして調べた値を比較して、肺障害

2015/7/19

経腸栄養管理を安全・確実に行うために「看護師にできること」【PR】

経腸栄養は生理的かつ安全な投与ルートとして、NSTの普及や栄養療法への関心の高まりと共に実施数が増加してきました。 2016年2月25・26日に開催される第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会では、メインテーマとして「臨床栄養におけるリスクマネジメント―臨床栄養の質の

2015/7/19

「アイテル」「アグラ」「アテレク」「アナムネ」ってなに?

日常の看護業務でよく耳にする専門用語や今さら聞けない業界用語、最近出てきた新しい用語などを解説します。 『アイテル』([独]Eiter) 褥瘡や創などから出る濃(のう)。うみのこと。膿汁流出は「アイテル様」と表記され、「アイテル様分泌物あり」のように使

2015/7/18

第15回 SpO2が70%台になってしまった患者さん(その1)

今回はSpO2が下がった患者さん。酸素を上げるべきか、ほかのことをするべきか、みなさんにアセスメントしてもらいました。 今回の事例 [さくらさん から提供された事例] 慢性心不全の患者さんが肺炎を併発し、入院してきた83歳の患者さん。入院時より経鼻カ

2015/7/17

「痰の貯留部位」を把握する触診法は?

痰の吸引を行なう上でなんとなく行なっていることを再確認しましょう。具体的なポイントを解説します。 音はするのに、痰が引けないというのは、よくあるケースです。 でも、聴診して音が聴こえたからといって、全ての痰が吸引できるわけではないのです。 吸引で

2015/7/17