医療・看護技術から探す

「医療・看護技術から探す」の記事一覧

15件/1634件

サーフロー(R)の外筒・内筒を上手に進めるコツ

サーフロー(R)挿入を苦手とする看護師は多いはず。 今回は、サーフロー(R)の内筒・外筒を上手に進めるコツを紹介します。 1 内筒を刺す 2 サーフロー®を進める 3 外筒が血管内に入ったことを確認する 4

2015/3/16

がん治療中、食事で困ったこと~抗がん剤服用患者の栄養補給に関する調査結果より~

株式会社QLife(キューライフ)が全国のがん患者さん500名に行った栄養補給に関するアンケートによると、抗がん剤治療を行ったがん患者さんの多くが「倦怠感・疲れ」「食欲不振」「嘔気・嘔吐」等の症状により、食事に影響して困っていることが明らかとなりました。 抗

2015/3/15

【パルスオキシメーターの使い方】仕組み・装着方法・アセスメント

パルスオキシメーターは1974年に発明されました。 まったく痛い思いをさせずに、皮膚表面から動脈血中の酸素飽和度を計ることができる魔法のような機械です。 今回はそんなパルスオキシメーターの仕組み・装着方法・SpO2のアセスメントについて解説します。

2015/3/12

コロトコフ音が聞こえないときに、血圧を推測する方法

『バイタルサインの基本! 【血圧】の正しい測定法』の手順で血圧が測れなくても、動脈を触知することで血圧を推測できます。今回は、血圧が測れないときに「触知すべき動脈3ヶ所とそれぞれからわかる推測値」について紹介します。 血圧値を推定できる3つの動脈とその値

2015/3/11

血圧測定の方法|測定部位・手順・注意点【ねじ子】

バイタルサインとは「生命徴候」のことで、簡単に言えば、「その人が生きている証」です。 「脈拍」「呼吸」「体温」「血圧」「意識レベル」の5つがバイタルサインの基本です。 今回は血圧の正しい測定法について解説します。 【関連記事】 * 血圧とは?血圧測定に

2015/3/10

バイタルサインの基本! 【体温(深部体温)】の正しい測定法

バイタルサインとは「生命徴候」のことで、簡単に言えば、「その人が生きている証」です。 「脈拍」「呼吸」「体温」「血圧」「意識レベル」の5つがバイタルサインの基本です。 今回は体温の正しい測定法について解説します。 ▼バイタルサインについて、まとめて読

2015/3/9

バイタルサインの基本! 脈拍測定に適した部位と手順

バイタルサインとは「生命徴候」のことで、簡単に言えば、「その人が生きている証」です。 「脈拍」「呼吸数」「体温」「血圧」「意識レベル」の5つがバイタルサインの基本です。 今回は脈拍の正しい測定部位と手順について解説します。 【関連記事】 ● バイタルサイン

2015/3/8

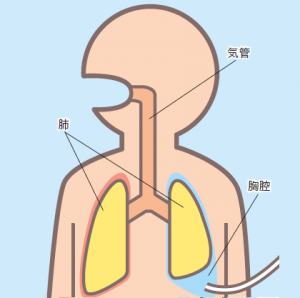

気管挿管に必要な物品(挿管チューブ、スタイレットなど)10個とその役割

急変対応時に欠かせない救急カートには、さまざまな物品や薬が準備されています。 もし挿管をすることになった場合、この中から正しく物品を選ぶことができますか。 今回は挿管に必要な物品とその役割について解説します。 1 挿管チューブ サイズの目安

2015/3/5

輸液ポンプの使い方・手順を再確認!【ねじ子】

輸液ポンプの取り扱いを間違ってしまうと、重大なインシデントやアクシデントにつながる危険性があります。 輸液ポンプのセット手順を再確認してみましょう。 シリンジポンプの使い方はこちら ■【シリンジポンプとは】間違ってはイケナイ! 手順を再確認 1 外

2015/3/4

輸液フィルターの3つの使用目的

輸液フィルターの使用目的について解説します。 【関連記事】 ● 輸液ラインにフィルターは必要? ● 輸液管理で見逃しちゃいけないポイントは? 輸液フィルターの使用目的 ● 輸液に混入した異物の除去(アンプルカット時のガラス片、ゴム片、繊維

2015/3/4

忘れてない? アンプルとバイアルの正しい取り扱い方(吸い方)

実習で習ったアンプルとバイアルの取り扱い方、まだ覚えていますか?臨床では頻度の高い手技です。入職前に復習をしておきましょう。 アンプル アンプルの特徴 怪我をしないための折り方 薬液の吸い方 続

2015/3/2

もう失敗しない! 採血前にやっておくべき3つの準備

採血で失敗しないための最大の秘訣は、準備をきちんとすることです。絶対に欠かせない3つの準備について紹介します。 3つの準備 ●物品の準備 ●血管の準備 ●心の準備 1.物品の準備 せっかく血管に針が入っても、スピッツが足りないな

2015/3/1

いくつ知ってる? 胸腔ドレーンの4つの観察項目

▼ドレーン(ドレナージ)について、まとめて読むならコチラ ドレーンとは|ドレーンの種類と管理 常識1 異常発見時は、バイタルとドレーンをチェックする 異常の原因は、大きく「患者さんの病態に変化が起こった」「ドレナージが正常に機能していない

2015/2/27

IN/OUTバランスがわかると【術後管理】がわかる!

IN/OUTバランスに関係の深い疾患の診断や治療について、輸液の側面からみていきましょう。 疾患と輸液の関係を具体的にみることによって、IN/OUTバランスについてさらに理解を深めましょう。 【関連記事】 ●輸液ライン(点滴ライン)作り方 9ステップ ●サ

2015/2/26

【採血・注射】血管が逃げる・動くときに使える2つのテクニック

攻略法1:血管の脇から穿刺する 太くてしっかりと浮き出て穿刺しやすそうな血管なのに、針を刺そうとするとプリンッと横に逃げてしまうことがあります。その原因の1つとして、筋肉量が減少し、脂肪や軟部組織と一緒に血管が動きやすくなることが考えられます。このような場合、皮膚ごと血管

2015/2/24