医療・看護技術から探す

「医療・看護技術から探す」の記事一覧

15件/1629件

異常呼吸の種類と原因|チェーンストークス呼吸・クスマウル呼吸・ビオー呼吸など

多呼吸や過呼吸、チェーンストークス呼吸など、異常な呼吸状態のとき患者さんに何が起こっていると推測できるかを解説します。 【関連記事】 ● バイタルサインとは|目的と測定の仕方、基準値について ● 異常呼吸音(副雑音)の種類とアセスメント ● 呼吸音の聴診 5つ

2014/6/10

スクイージングとは? 禁忌は? 排痰効果の上がる方法【写真解説】

排痰ケアで肺理学療法の必要性を理解している看護師さんが「知りたい!」と関心を持っているのが「スクイージング」です。 スクイージングは、「湿度」「重力」「呼吸量と呼気の速度」という排痰法の原理原則のうち、「呼吸量と呼気の速度」にあたり、体位ドレナージとともに排痰を誘導する

2014/6/9

子どもの終末期医療 「同の倫理」「異の倫理」

ピックアップしたキーワードを詳しく、わかりやすく解説します。 「尊重」のとらえかた 尊重というと、医療者の方は「自律尊重」という言葉を思い出すことが多いと思います。 これは「相手が自分で自分の道を選択し、自分が決めた道を行くことを妨げない」ということです。 し

2014/6/9

体位ドレナージとは?方法・実施時間・コツ

患者さんへの侵襲の少ない排痰ケアを行っている病棟が増えています。吸引を前提にしない排痰ケアとは、一般に「肺理学療法」を中心にした排痰法です。 理学療法というと、難しそうに感じますが、メカニズムを理解し、練習してコツをつかむことで、安全に行うことができます。 ▼サチ

2014/6/8

呼吸器系のアセスメント(触診編)|触覚振盪音など

触診は、視診で得た所見を裏づけるために行います。 触診で重要となるアセスメントを3つ紹介します。 ▼バイタルサインについて、まとめて読むならコチラ バイタルサインとは|目的と測定の仕方、基準値について 【関連記事】 * 異常呼吸の種類と原因|チェーンストーク

2014/6/8

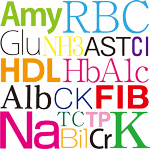

【消化器がんの患者さん】 事例で見る検査値の活かし方

検査値を患者さんの病態とどうつなげて考えればよいかわからない──。 そんな声に応えて、入院時からの経過と検査値の推移を見ながら、数値の示す意味や看護への活かし方を、4つの事例で検討します。 事例4 S状結腸がんと肝転移が明らかになった患者さん Dさん(69歳、

2014/6/7

打診で呼吸のアセスメントをやってみよう!

打診で肺の含気状態をアセスメントすることができます。打診を行うことは稀ですが、新しい手技を身につけてステップアップしてみませんか。 今回は簡単に打診音の種類と手順を紹介します。 関連記事 ■呼吸器アセスメントのコツ―触診・打診の部位、聴診時の音 ■打診の仕方|

2014/6/7

視診・聴診・触診から循環状態をアセスメントする!

視診・触診・聴診の3つの視点から循環器をアセスメントする方法を解説します。 視診でチェックすること 1 顔面の状態 チアノーゼ、顔面蒼白の有無を観察します。 チアノーゼの病態と観察部位 チアノーゼの原因 2 手の色調の変化(アレンテストを実施する)

2014/6/6

呼吸器の視診|胸郭の動き・外観(樽状胸郭、鳩胸)など

患者さんの呼吸状態を真っ先に把握できるのが、視診です。視診で重要となるアセスメントを紹介します。 1 胸郭の外観 前後径と横径の比率をアセスメントします。 正常な場合は前後径:横径=1:1.5~2です。 肺気腫の場合、肺の過膨張によって「前後径:横径=1:

2014/6/6

体圧分散用具の種類と選択のポイント

ケア用品を適切に選択するためには、どのような種類や効果があるのかを知っておかなければなりません。今回は、体圧分散用具の選択のポイントとどのような種類があるのかを解説します。 ▼体位変換・ポジショニングについて、まとめて読むならコチラ 体位変換とポジショニング ▼

2014/6/5

【採血・注射】血管が見えない! そんなときに使える2つのテクニック

攻略法1:解剖生理を理解し、触って探る このようなケースに対応するには、基本となるのが解剖生理学をしっかりと理解しておくことです。 まずは、血管が太くて安定した血量のある「橈側皮静脈」「尺側皮静脈」「肘正中皮静脈」を狙うのがよいですが、注射部位周辺の皮膚の下の血管や神経の

2014/6/1

高齢社会で増加が懸念される「サルコペニア」ってなに?

超高齢社会に伴い、「サルコペニア」患者さんが増えているといわれています。この「サルコペニア」、聞き慣れない言葉ですが、いったいどんな疾患なのでしょう。横浜市立大学附属市民総合医療センター・リハビリテーション科の若林秀隆先生に聞きました。 死のリスクを高める健康障害「

2014/5/29

マンガでわかる! 意識レベルのアセスメント

意識レベルをアセスメントするためには、程度・経時的変化を客観的に観察し、記録していくことが大切です。 今回は意識レベルの 1. 「簡略的なみかた 3STEP」 2. 「詳細なみかた(JCSとGCS)」 について、マンガでわかりやすく解説します。 ▼バイタ

2014/5/28

体位交換時に患者さんを持ち上げずに水平移動するには?

余分な力を必要としない援助技術の総まとめとして、これまで解説していなかった小さなポイントを紹介します。 体位交換時に患者さんを持ち上げずに水平移動するには? ●患者さんの身体の中心に立ち、ベッドバンパーに膝をつけます ●上半身の支えは肩甲骨下部とウエスト

2014/5/26

【状態別】痰が固くて吸引できない時の加湿の方法

痰が固くてなかなか吸引できない、という声をよく聞きます。そこで重要視すべきは加湿です。 今回は「痰が固い場合にアセスメントすべき項目」と「患者さんの状態別 加湿方法」について紹介します。 アセスメント項目 痰の固さは体内の水分状態に左右されます。痰が固くて吸引で

2014/5/26