医療・看護技術から探す

「医療・看護技術から探す」の記事一覧

15件/1635件

妊娠リスクスコア(初期妊娠リスクスコア、後半期妊娠リスクスコア)

妊娠リスクスコアは何を判断するもの? 妊娠リスクスコアは、妊娠・出産に伴うリスクを評価するためのスケールです。2004年に、厚生労働省研究班による「産科領域における安全対策に関する研究」において提唱されました1)。 妊娠・出産にはさまざまなリスクが伴います。例えば、母

2024/10/1

CASPAR分類基準

CASPAR分類基準は何を判断するもの? CASPAR(Classification Criteria for Psoriatic Arthritis)分類基準は、乾癬性関節炎(Psoriatic arthritis:PsA)の診断と分類を行うためのスケールです。2006年に

2024/9/25

Scheie分類

Scheie分類は何を判断するもの? Scheie分類は、高血圧性眼底所見の程度を評価するために用いられるスケールです。 眼底所見を調べる検査のことを眼底検査といいます。眼底検査では、眼底カメラや眼底鏡など特殊な検査器具を使って瞳孔の奥にある眼底を撮影・観察し、網膜や

2024/9/5

SMIスコア(簡略更年期指数)

SMIスコアは何を判断するもの? SMIスコア(Simplified Menopausal Index、簡略更年期指数)は、更年期症状の程度を評価するためのスケールです。 閉経前の5年間と閉経後の5年間を合わせた合計10年間を更年期といいます。更年期は卵巣機能の低下に

2024/9/1

バイオミメティクス(生物模倣)技術を活用した医療機器の開発【PR】

2024年5月25日~ 26日に、海峡メッセ下関(山口県下関市)で、第33回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会が開催されました。25日に行われたスイーツセミナーでは、蚊の針を模倣した注射針や超高精密3次元光造形装置(3Dプリンター)を用いた微細加工の研究・

2024/8/19

第16回 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)学術集会【プログラム公開中】

演題募集のお願い|第16回 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)学術集会 一般社団法人 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)の第 16 回学術集会(会長:林 泰生先生 杉田玄白記念公立小浜病院 外科・消化器外科 診療部長)を開催いたします。 今回のテーマは[学

2024/7/18

CREDO-Kyotoリスクスコア

CREDO-Kyotoリスクスコアは何を判断するもの? CREDO-Kyotoリスクスコアとは、経皮的冠動脈インターベーション(percutaneous coronary intervention:PCI)治療後の血栓リスクと出血リスクを評価するためのスケールです。PCI治療

2024/7/17

<東京開催>快適な排尿をめざすセミナー ~間歇導尿指導認定セミナー初級~ のお知らせ

間歇導尿(CIC)指導の基本的な知識を習得し、正しい知識のもとで自信を持って指導が行えるようにすることを目的とし、長く京都で開催してきたセミナーを、この度東京でも開催いたします。 日時 2024年9月14日(土)、15日(日) 開催 場所 AP秋葉原 〒11

2024/7/10

末梢神経損傷の分類(Seddon分類、Sunderland分類)

末梢神経損傷の分類は何を判断するもの? 末梢神経損傷の分類(Seddon分類、Sunderland分類)とは、末梢神経損傷の重症度を評価するためのスケールです。 神経系は中枢神経系と末梢神経系に大別されます。中枢神経系は脳と脊髄により営まれ、末梢神経系から送られてくる

2024/7/9

国際重症度分類(糖尿病網膜症)

国際重症度分類は何を判断するもの? 国際重症度分類(糖尿病網膜症)とは、糖尿病網膜症の進行度を評価するためのスケールです。眼科医と内科医の連携を促進することを1つの目的として作成されたもので、現在でも世界的に広く使用されています。 糖尿病網膜症は糖尿病の3大合併症の1

2024/7/1

脳卒中急性期の栄養管理が必要な患者さんに関する看護計画

脳卒中急性期の栄養管理が必要な患者さんに関する看護計画 脳卒中には脳の血管が破綻して出血が生じるくも膜下出血や脳内出血、脳の血管が詰まる脳梗塞があります。急性期は脳に障害が生じることで意識障害だけでなく、呼吸状態や循環動態が不安定な状態なため経口で栄養を摂取することができ

2024/6/30

肥満度分類

肥満度分類は何を判断するもの? 肥満度分類とは、Body Mass Index(BMI)の数値によって肥満度を分類するスケールです。BMIは体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出される数値であり、成人の肥満度を評価する国際的な指標になっています。 肥満は、脂肪組織

2024/6/17

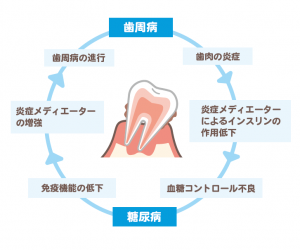

知っていますか? 糖尿病6つ目の合併症「歯周病」とうがいの効果【PR】

糖尿病の血糖コントロールが悪化する要因のひとつに歯周病があります。歯周病の治療や悪化の防止は血糖コントロールの改善につながるため、口腔環境を良好に保つセルフケアの継続が大切です。そこで、薬用マウスウォッシュ(グルコン酸クロルヘキシジン配合洗口液)によるうがいと歯周病菌の減少効果、

2024/6/17

多汗症疾患重症度評価度(Hyperhidrosis disease severity scale:HDSS)

多汗症疾患重症度評価度は何を判断するもの? 多汗症疾患重症度評価度(hyperhidrosis disease severity scale:HDSS)とは、原発性局所多汗症の重症度を評価するためのスケールです。HDSS以外にも、重症度を評価するスケールとしては発汗量測

2024/6/11

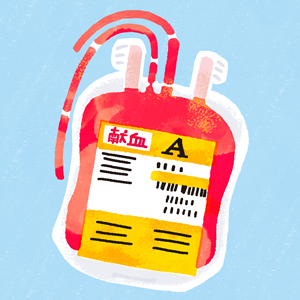

輸血が時間通りに終わらない!|トラブルシューティング

輸血が時間通りに終わらないときはこう対応する! 輸血を実施する際に推奨されている滴下速度は、成人の場合、輸血開始から15分間は1mL/分、輸血開始15分後からは最速5mL/分とされており、緊急時を除いてそれより早い速度で輸血してはいけません。この速度で輸血すると、Ir-R

2024/6/5